在郑州管城区南关小学,藏着一个温暖的“秘密”——一棵从全国语文课本中“走”出来的皂荚树,正在这里静静生长。

课文《高大的皂荚树》是无数人的集体记忆,而在这里,记忆有了真实的模样。

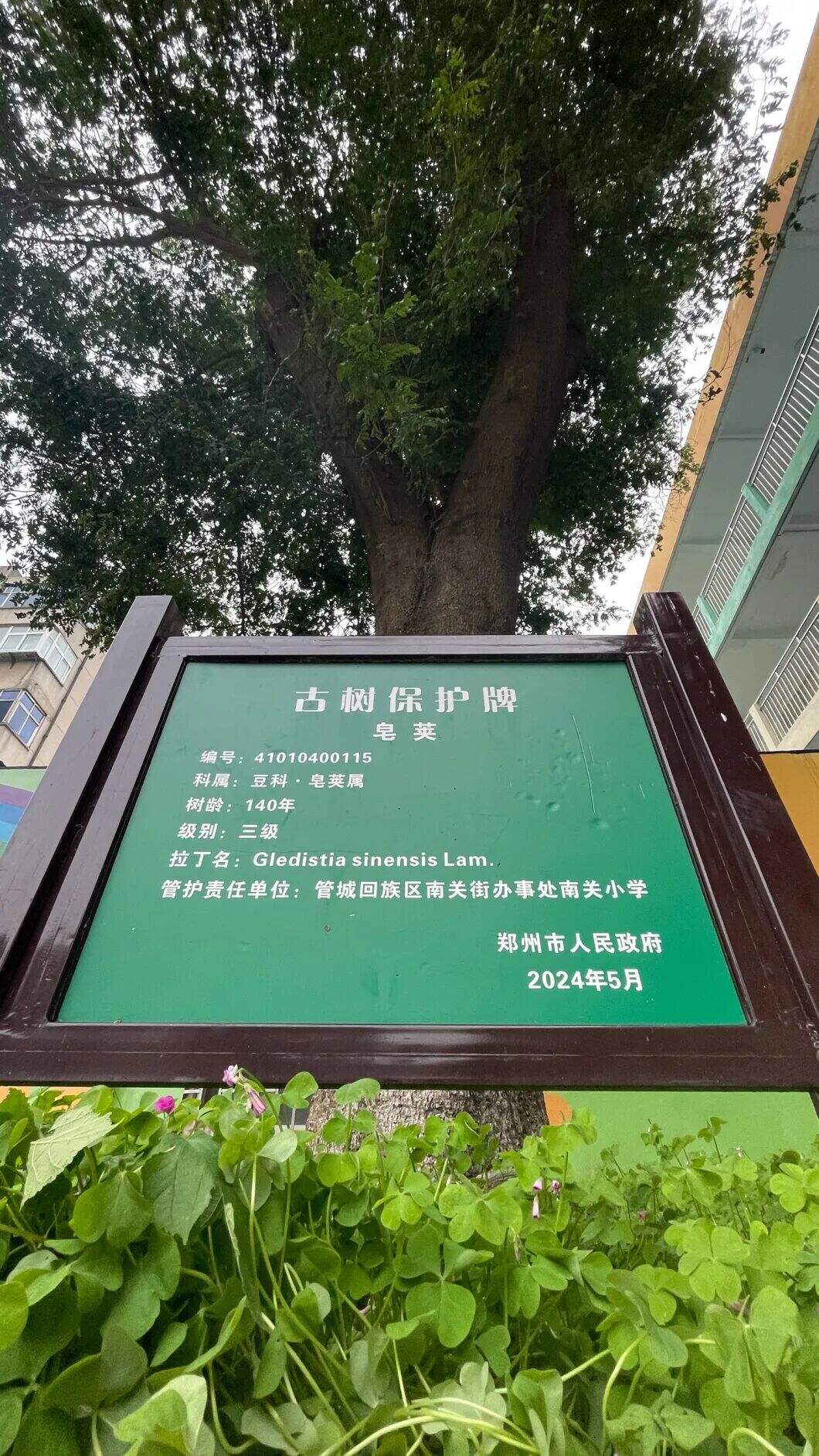

这棵17米高、140多岁的古树,比课文里描写的更加枝繁叶茂。它从书页间悄然走出,成了孩子们触手可及的师长与伙伴。

“十二年前我刚来学校报到,就被这棵树震撼了。”翟晶晶老师站在树下回忆道。那年秋天,她作为新教师走进校园,第一眼就看到树上挂满皂荚,树下围着一群捡果子的孩子。

“那个画面,让《高大的皂荚树》里的每一个字活了起来。”翟老师说,现在教这篇课文时,学生们会兴奋地指着窗外:“老师,那边的叶子黄了!”“那根树枝又长长了!”

△老师与学生在树下互动

十二年过去,翟老师褪去青涩,送走了一届届学生。皂荚树却始终守在那里,用飘落的果实记录着时光流转。

“每年秋天,皂荚树缀满果实的时候,也是孩子们最开心的时候。”

“我们都会去捡皂荚。”四年级学生陈一菲说。

树下满是皂荚,南关小学的操场就成了孩子们的寻宝地。他们蹲在皂荚树下,仔细搜寻着坠落的果实。翟老师说:“大家还会把皂荚压出粉末用来洗手,孩子们都知道皂荚是大树送给他们的特别礼物。”

△古树名木保护牌

要理解这棵树的厚重,还得从校门外的南关街说起。

八十多岁的退休教师王老师记忆犹新:“1958年我刚来教书,老教师就告诉我,这棵树不简单。这里原本是座神庙,1937年改成小学时,树就在了。”

△1983年师生在皂荚树下合影(受访者供图)

从老郑州的“阜民门”,到清乾隆年间的熊儿桥,南关街自古车水马龙。这棵树听过商旅驼铃,闻过庙宇香火,最终选择留守于此,聆听87年琅琅的书声。

“我上学时就在树下玩。”“我孙子现在也在这里读书。”——在老邻居们口中,一棵树串起了几代人的记忆。

△当年的树屋(受访者供图)

“那是我们离大树最近的地方。”翟晶晶还记得,她来学校没多久,学校在皂荚树的枝干间搭建了一座“梦幻书屋”,她和学生在树屋里读书时,能听见风吹过皂荚的沙沙声。从此,这里成了孩子们最向往的角落。他们坐在树屋里读书、说悄悄话,看着皂荚从青绿变成金黄。

但好景不长,树屋存在的这几年,皂荚树却遭遇树干营养不良,有枯枝的情况发生。

△粗壮的树干

“必须拆除。”五年前,学校邀请园林专家给出了建议。拆除树屋成为第一要事。消息传来,整个校园都笼罩在不舍中。拆除前一天,很多孩子自发来到树下,和树屋做最后的告别。

有个小女孩把脸贴在树干上说:“大树,你要好好的。”拆除那天,工人小心翼翼地将木板一块块卸下。树下围满了孩子,几个女孩忍不住哭了。翟晶晶老师红着眼眶安慰他们:“我们是在给大树‘减负’,让它更好地生长。”

△皂荚树精灵“南南”“小小”

为了让陪伴更亲切,学校还为同学们创造了“南南”和“小小”两个皂荚宝宝精灵。

每年开学,新生都会收到这份特殊礼物,让精灵陪伴六年童年时光。在这所小学里,最年长的“教师”就是这棵皂荚树。它不言不语,却教会孩子们什么是生命、陪伴和爱。

△大树下的读书声

皂荚树静静伫立,等待新的故事在枝叶间生长。它的年轮里藏着几代人的童年,它的绿荫下孕育着美好的明天。

△古树荫蔽一方天地

无论孩子们走得多远,只要想起母校,就会想起那棵会洗手的皂荚树,想起树下捡果子的午后,想起被大树温柔守护的童年。

而皂荚树也会记得每一个孩子;

记得1937年庙宇改学堂时的第一声钟响;

记得1958年王老师初登讲台的青涩;

记得十二年前翟老师入校时满树的欢迎;

更记得此刻正在树下读书的四年级学生陈一菲。

△枝繁叶茂的皂荚树