一丝一瓷一泥一画 “青台”丝韵舞动服贸会

其间郑州征集签约项目18个

涵盖文旅服务、进出口服务、AI智能等方面

在9月10日启幕的2025年服贸会上,郑州用一方丝巾舞动起传统与现代交相辉映的“郑州故事”。

从黄帝故里到嫘祖起源丝绸文明,从青台遗址出土距今5000多年的丝绸残痕到双槐树遗址“牙雕蚕”惊艳世人,郑州和丝绸的故事源远流长。

来自郑州的河南国脉用“一丝一瓷一泥一画”,搭建起中原文明的微型博物馆,徐徐铺展开“天地之中”文明起源演进的壮丽图卷。

织锦《青台之上》以荥阳青台遗址为灵感,织锦上的纹饰,既是商代青铜几何纹样,又是“丝”的首拼字母,也是蚕的变形,将丝绸文明的起源发展巧妙地勾勒在一方天地之间。

澄泥砚《月满中秋》既盛满了一抔黄土寄思念的家国情怀,又有着传统节日“每逢佳节倍思亲”的点点忧伤;钧瓷《敬茶杯》的杯盖以层峦叠嶂的山峰和连绵不断的海浪为造型,将父爱如山,母爱如海的深情灌注其中。

这些精美作品不仅装饰了生活,更承载着厚重文化“飞入寻常百姓家”。“文化出海首先要扎根原创,让传统元素走进日常生活。”国脉文化产业园董事长李翔说出了自己对文化创新的理解。

河南一涵汴绣以《盖世大侠》为代表的“汴绣”作品亮相展会,一针一线勾勒出“功夫郑州”的中原武魂,公司扎根郑州,工厂深植开封,演绎着郑开两地从“双城记”到同城化携手共进的鲜活画面。

郑州深厚的文化底蕴、畅达八方的交通区位优势和潜力巨大的发展前景也赢得了许多企业的青睐。此次服贸会期间,郑州征集签约项目18个,签约金额11.32亿元,涵盖文旅服务、进出口服务、AI智能等方面,成果预筹数量占全省1/4,线上签约项目数量及金额居全省前列,充分展示了国家中心城市的“郑引力”,也为“郑州服务”品牌的持续强化量化注入了新动能。

本报记者 王战龙 北京报道

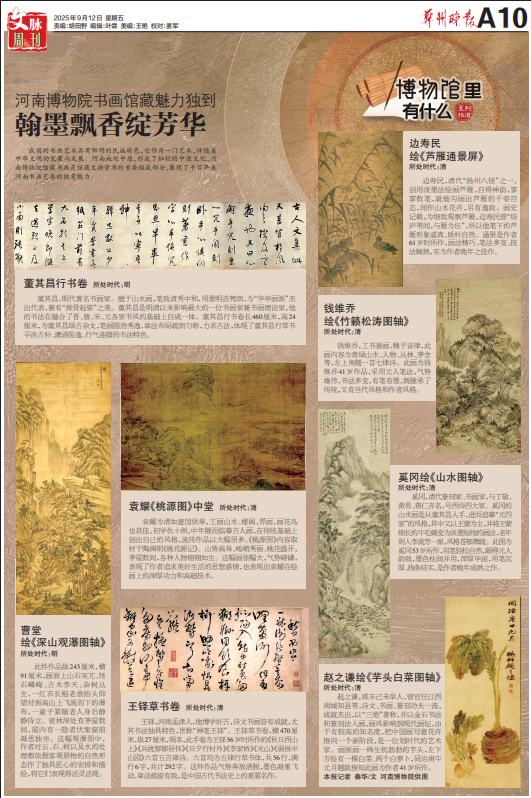

河南博物院书画馆藏魅力独到

翰墨飘香绽芳华

我国的书画艺术具有鲜明的民族特色,它作为一门艺术,伴随着中华文明的发展而发展。河南地处中原,形成了灿烂的中原文化,河南博物院馆藏书画是馆藏文物资源的重要组成部分,展现了千百年来河南书画艺术的独有魅力。

董其昌行书卷 所处时代:明

董其昌,明代著名书画家。擅于山水画,笔致清秀中和,用墨明洁隽朗,为“华亭画派”杰出代表,兼有“颜骨赵姿”之美。董其昌是明清以来影响最大的一位书画家兼书画理论家,他的书法在融合了晋、唐、宋、元各家书风的基础上自成一体。董其昌行书卷长460厘米,高24厘米,为董其昌颂古杂文,笔画圆劲秀逸,章法布局疏朗匀称,力求古法,体现了董其昌行草书平淡古朴、潇洒俊逸、行气连缀的书法特色。

曹堂 绘《深山观瀑图轴》

所处时代:明

此件作品纵243厘米,横91厘米,画面上山石突兀、怪石嶙峋、古木参天、杂树丛生,一红衣长袍老翁抬头仰望对面高山上飞流而下的瀑布,一童子紧随老人身后静静侍立。密林深处有茅屋数间,屋内有一隐者伏案窗前凝思独坐。这幅观瀑图中,作者对云、石、树以及水的处理都依据客观景物的自然形态作了独具匠心的安排和描绘,将它们表现得活灵活现。

袁耀《桃源图》中堂 所处时代:清

袁耀为清如意馆供奉,工画山水、楼阁、界画,画花鸟也甚佳,初学仇十洲,中年继而临摹古人画,在传统基础上创出自己的风格,流传作品以大幅居多。《桃源图》内容取材于陶渊明《桃花源记》。山势高耸、峻峭秀丽、桃花盛开,茅屋数间,各种人物栩栩如生。这幅画张幅大,气势磅礴,表现了作者追求美好生活的思想感情,也表现出袁耀在绘画上的深厚功力和高超技术。

王铎草书卷 所处时代:清

王铎,河南孟津人,他博学好古,诗文书画皆有成就,尤其书法独具特色,世称“神笔王铎”。王铎草书卷,横470厘米,纵27厘米,绢本,此手卷为王铎56岁时所作的《秋日西山上》《兵扰郁郁居怀》《日夕行村外》《李家桥》《关山》《弱侯半山园》六首五言律诗。六首均为五律行草书体,共56行,满行6字,共计292字。这件作品气势奔放洒脱,墨色凝重飞动,章法疏密有致,是中国古代书法史上的重要名作。

边寿民 绘《芦雁通景屏》

所处时代:清

边寿民,清代“扬州八怪”之一,创用泼墨法绘画芦雁,自得神韵,寥寥数笔,就能勾画出芦雁的千姿百态,间作山水花卉,另有逸致。画史记载,为细致观察芦雁,边寿民曾“结庐苇间,与雁为伍”,所以他笔下的芦雁形象逼真、质朴自然。通景是作者61岁时所作,画法精巧、笔法多变、技法娴熟,实为作者晚年之佳作。

钱维乔 绘《竹籁松涛图轴》

所处时代:清

钱维乔,工书善画,精于音律,此画内容为青绿山水、人物、丛林、茅舍等,左上角题一首七律诗。此画为钱维乔41岁作品,采用元人笔法,气势雄伟,书法多变,有笔有墨,既继承了传统,又有当代风格和作者风格。

奚冈 绘《山水图轴》

所处时代:清

奚冈,清代篆刻家、书画家,与丁敬、黄易、蒋仁齐名,号西泠四大家。奚冈的山水画是从董其昌入手,进而追摹“元四家”的风格,其中又以王蒙为主,并将王蒙细长的牛毛皴变为淡墨短线的画法,老年则入李流芳一派,风格苍郁萧疏。此图为奚冈53岁所作,用笔轻松自然,颇得元人韵致,墨色枯润并用,浑厚华滋,用笔沉厚、线条结实,是作者晚年成熟之作。

赵之谦 绘《芋头白菜图轴》

所处时代:清

赵之谦,咸丰己未举人,曾官任江西南城知县等,诗文、书画、篆刻功夫一流,成就杰出,以“三绝”著称,并以金石书法和篆刻法入画,画风影响到现代画坛,由于有较高的知名度,把中国画写意花卉推向一个新阶段,是一位划时代的艺术家。画面画一株生机勃勃的芋头,左下方绘有一棵白菜、两个白萝卜,同治庚午元月题款推知此画为作者41岁所作。

本报记者 秦华

“子涵、梓萱的时代已经过去”上热搜

传统文化让“起名”焕新活力

姓名是跟随人一生的名片,它出现在生活的方方面面。从出生医学证明上的首次正式亮相,到户口申报、入学升学、投递简历的成长跟随,由“姓”与“名”所组成的简短汉字,浓缩了父母的真情关爱与朴实期待。

近日,一则“子涵、梓萱的时代已经过去了”的热搜引发人们关注,随着时代的改变孩子们的姓名渐渐开始呈现新的特征。然而,事实情况如何,郑州的85后甚至90后父母起名时更注重什么?传承千年的姓名文化到如今又有着怎样的变化?抱着这些疑问,记者进行了调查走访。

精挑细选 皆是“父母心”

“我们也想给孩子留下一个‘独一无二’的名字,要寓意美好,且不落窠臼。”回想起起名时的一幕幕,95后父亲刘鑫做了许多功课。无论是向长辈虚心求教,还是在移动互联网平台学习参考,在信息快速流转、知识丰富多样的今天,起名对于父母而言,可选择考虑的方向变得更多了。

在社交软件上,随意一搜“姓名大全”“起名推荐”,各种大气响亮、诗意纵横的名字便被密集地整合出现在用户面前;在短视频平台,对于“准妈妈”“准爸爸”而言,不时弹出的“起名直播”,只需要几毛至几块钱,便可以得到老先生“专业”姓名组合。除此之外,对AIGC大语言模型简单调教后,一连串符合用户期待的名字就会罗列眼前,让人尽情挑选。

“选择众多,也让起名变得左顾右盼,生怕不合适。”据记者了解,不同于老一辈部分家庭的“家族指定”,在当今社会,年轻一代父母对孩子的起名越来越有话语权。这不仅体现在固定“字辈”的逐渐解绑上,也展现在各种情感鲜明、文采奕奕的文字选用中。“经过仔细考虑,我给孩子选了‘知’‘聿’两个字,简洁干净又富有深意。”刘鑫说道。

除此之外,孩子的名字也承载着父母感情与家庭文化。例如,有的家长会选择“父姓+母姓”的组合来彰显性别平等与爱情见证,有的则通过直抒胸臆的文字表达,展现对孩子的关爱与望子成龙、望女成凤的期望。

如今,在一篇篇热搜报道与短视频呈现下,仅能展现长幼次序的“伯、仲、叔、季”已经难以找寻,更多诗情画意与诗词典故成为家长们的优选,也是在这种起名环境与文化惯性的推动下,寓意乔木、故乡的“梓”,谦敬、学识的“子”,温润、包容的“涵”,亲情、温婉的“萱”一度让重名率飙升,形成一股短暂的起名热潮。

各寻所好 满载“文字情”

从拿到出生医学证明开始,姓名栏上的汉字就会成为我们一生的陪伴。姓名的重要性,也让许多家长从一开始就十分重视,翻字典、查资料、问长辈,有的甚至自学起了汉语言与历史课本,即便是“掘地三尺”,也要找尽每个汉字背后的寓意与故事。“上学的时候写本科论文甚至都没这么认真。”有的家长在社交平台分享道。

在审美趣味和价值观念变迁中,取名选字的来源也变得多样,有的家长倾向于选择来自《诗经》《楚辞》的先秦诗歌经典,有的家长则倾慕于流行一时的武侠、言情小说。无论是金庸著作中的“芷若”“语嫣”,还是琼瑶影视作品中的“依萍”“雨薇”,经过拆解重组后的男女主角名,得到了许多父母的认可与喜爱。

9月1日,随着2025秋季学期的正式开启,新一届入学的一年级学生,带着崭新的“文字印记”走入校园。“薛景睿——到!”“石嘉泽——到!”……在紫荆山南路小学,伴随点名声响起,一个个同学姓名浮现在了班主任时若涵的脑海里。“现在的孩子名字不仅好听,而且很大气。”时老师告诉记者,在自己的印象里,前几年流行的“木辛梓”如今确实有所减少,但是温婉的“涵”,响亮的“浩”,美好的“嘉”等汉字依然是家长们的钟爱。

2021年,公安部户政管理研究中心发布了《二〇二一年全国姓名报告》,报告显示,泽、梓、子、宇、沐成为当年使用频率最高的5个汉字,沐宸、若汐分别登顶男性、女性新生儿名字使用之最;北京语言大学命名文化研究中心2024年调查显示,采用诗词典故的新生儿占比已达38.7%。

时代变迁,传承千年的起名文化当下正重新走向经史子集与文学经典,“姓名”二字满载着父母的文字之情,成为彰显文化自信的闪亮窗口。

传承不变 烙上“时代印”

中国姓名文化历史悠久,内涵丰富,从产生于原始社会母系氏族的姓,到先秦时期用于区分贵族与平民的氏,姓名文化随着社会结构与思想观念不断演进改变。近现代以来,由不同姓名组合而成的取名习惯,成为一面映照社会的镜子,投射在人们心头。

20世纪50年代至60年代,家国叙事下的集体记忆让建国、援朝、学农等字样成为那个年代的显著特征,随着一批又一批国人成长;70年代至80年代,一批批耳熟能详的“张伟”“王芳”“李华”开启了从众心理与标准化审美的趋势,时至今日依然是“重名”讨论的焦点。如今,伴随着一批批85后、90后逐渐为人父母,让“子涵”“梓萱”冲上互联网热搜,成为新的时代记忆。

取名在变,但人们对传统习俗、历史文化的传承从未改变。通过走访家长、学校、市妇幼保健院等相关单位后,记者了解到,在“子涵”“梓萱”的起名热潮逐渐退去后,崭新的审美意趣又在21世纪第二个十年陆续登场——“泽、宸、浩,汐、玥、熙”,这些蕴含福气、浓缩生命之美的汉字正在为这个时代的孩童烙上印记,藏在唐诗宋词、古书典籍中的传统文化也在父母甄选中重新焕发活力。

本报记者 李居正