声流金石 纸落云烟

2025年中华传统晒书大会主场活动启幕

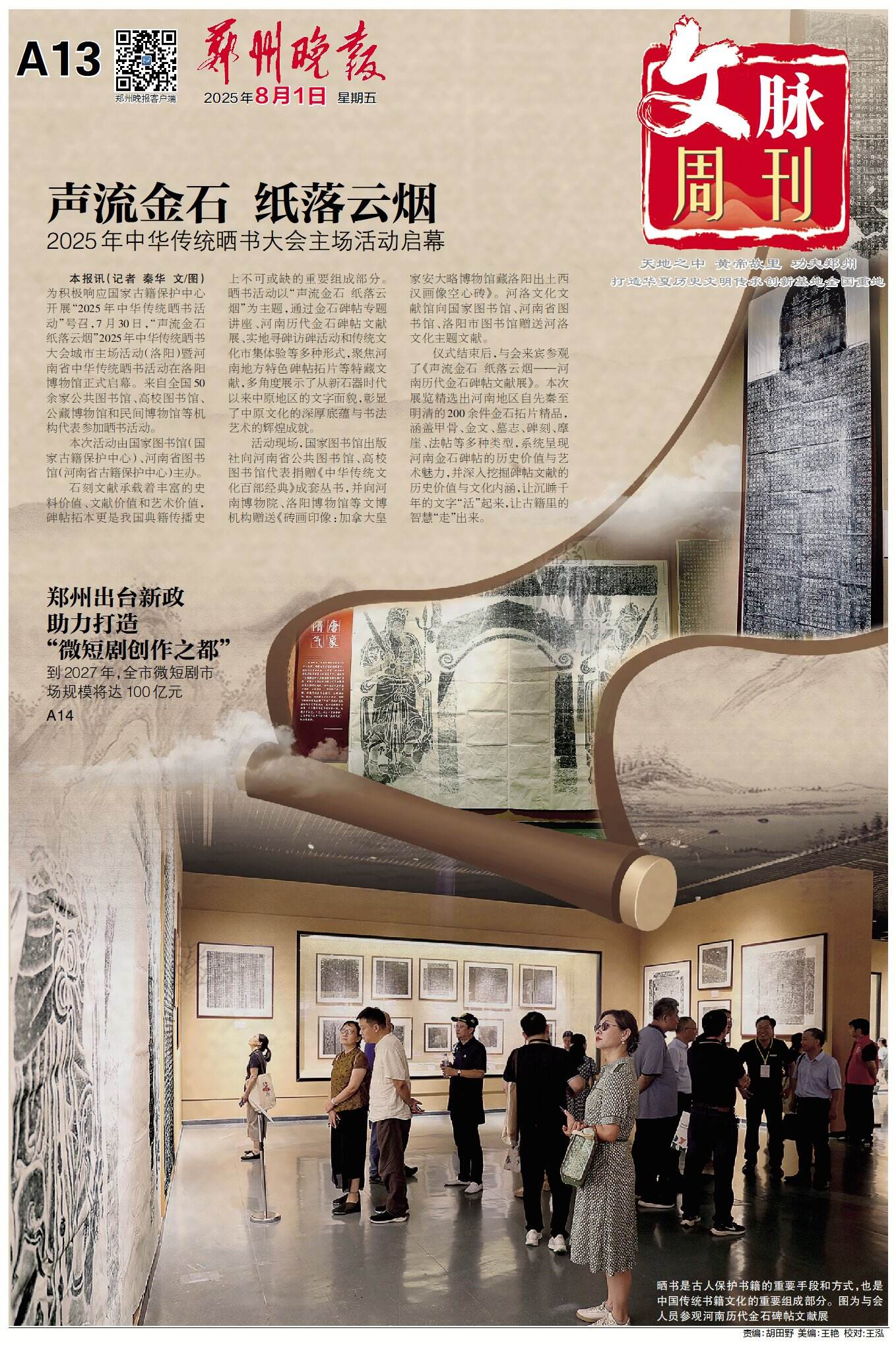

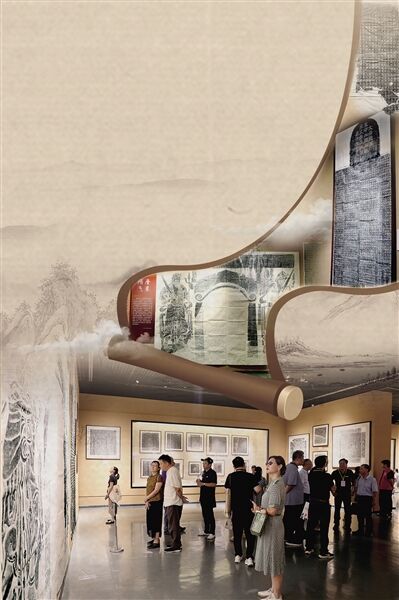

晒书是古人保护书籍的重要手段和方式,也是中国传统书籍文化的重要组成部分。图为与会人员参观河南历代金石碑帖文献展

本报讯(记者 秦华 文/图)为积极响应国家古籍保护中心开展“2025年中华传统晒书活动”号召,7月30日,“声流金石 纸落云烟”2025年中华传统晒书大会城市主场活动(洛阳)暨河南省中华传统晒书活动在洛阳博物馆正式启幕。来自全国50余家公共图书馆、高校图书馆、公藏博物馆和民间博物馆等机构代表参加晒书活动。

本次活动由国家图书馆(国家古籍保护中心)、河南省图书馆(河南省古籍保护中心)主办。

石刻文献承载着丰富的史料价值、文献价值和艺术价值,碑帖拓本更是我国典籍传播史上不可或缺的重要组成部分。晒书活动以“声流金石 纸落云烟”为主题,通过金石碑帖专题讲座、河南历代金石碑帖文献展、实地寻碑访碑活动和传统文化市集体验等多种形式,聚焦河南地方特色碑帖拓片等特藏文献,多角度展示了从新石器时代以来中原地区的文字面貌,彰显了中原文化的深厚底蕴与书法艺术的辉煌成就。

活动现场,国家图书馆出版社向河南省公共图书馆、高校图书馆代表捐赠《中华传统文化百部经典》成套丛书,并向河南博物院、洛阳博物馆等文博机构赠送《砖画印像:加拿大皇家安大略博物馆藏洛阳出土西汉画像空心砖》。河洛文化文献馆向国家图书馆、河南省图书馆、洛阳市图书馆赠送河洛文化主题文献。

仪式结束后,与会来宾参观了《声流金石 纸落云烟——河南历代金石碑帖文献展》。本次展览精选出河南地区自先秦至明清的200余件金石拓片精品,涵盖甲骨、金文、墓志、碑刻、摩崖、法帖等多种类型,系统呈现河南金石碑帖的历史价值与艺术魅力,并深入挖掘碑帖文献的历史价值与文化内涵,让沉睡千年的文字“活”起来,让古籍里的智慧“走”出来。

到2027年,全市微短剧市场规模将达100亿元

新政助力打造“微短剧创作之都”

微短剧拍摄现场

微短剧拍摄现场

通过三年努力,全市微短剧市场规模达100亿元;打造一批具有郑州特色的“微短剧+”融合示范项目;创作推出50部左右微短剧精品力作……市政府办公室近日印发《郑州市打造“微短剧创作之都”工作实施方案(2025—2027年)》,一揽子有力措施进一步巩固我市微短剧行业持续向好发展势头,推动微短剧与郑州特色产业深度融合,不断壮大微短剧产业规模,着力打造郑州“微短剧创作之都”。

3年后,全市微短剧市场规模达百亿元

近日,“光影驻古寨·短剧新郑州——樱桃沟长安古寨影视短剧拍摄基地启幕仪式”在二七区举行;当天,河南女子职业学院影视传媒产业学院实训基地同时揭牌……这一系列动作,绝非偶然巧合,而是郑州在微短剧领域精心布局、稳步推进的重要标志,标志着郑州在这条新赛道上迈出了坚实而有力的步伐。

如今的郑州已成为业内人士口中继横店之后的另一影视发展重地——“竖店”,是集内容策划、拍摄、制作于一体的重要集聚地。

按照《实施方案》,郑州将全方位发力微短剧创作。培育一批微短剧拍摄基地(园区),重点打造1~2个具有影响力的微短剧全产业链基地(园区)。积极培育10家以上具有较强竞争力的微短剧制作、发行企业。通过3年努力,争取到2027年,全市微短剧市场规模达100亿元。

加强人工智能赋能微短剧实践。在文旅、普法、科普、非遗、品牌、经典名著、黄河、功夫等领域形成一批可复制可推广的“微短剧+”融合新模式,打造一批具有郑州特色的“微短剧+”融合示范项目。

同时,带动微短剧内容提质升级,争取到2027年,创作推出50部左右具有引领作用和创新价值、展示“天地之中、黄帝故里、功夫郑州”城市品牌的微短剧精品力作。

实施八大“微短剧+”创作计划

围绕微短剧赋能千行百业,充分发挥我市相关部门优势,组织实施“微短剧+”各系列创作计划,引导微短剧与其他领域或行业相结合,讲好“郑州故事”,形成新的应用场景、商业模式、经济业态,带动微短剧内容提质升级,争取打造一批思想精深、艺术精湛、制作精良的优质微短剧。

“跟着微短剧去旅行”创作计划:继续组织“跟着微短剧去旅行——河之南·游郑州”主题创作活动,推出“微短剧+文旅”融合创新的精品项目,积极打造微短剧主题旅游研学线路。

“跟着微短剧来学法”创作计划:指导创作一批“跟着微短剧来学法”优秀微短剧,通过微短剧传播郑州法治社会建设成果与法治理念。

“跟着微短剧来科普”创作计划:指导创作一批主题鲜明、内容健康、形式新颖、制作精良的科普类微短剧。

“微短剧里看非遗”创作计划:指导创作一批具有地方、民族特色的非遗题材微短剧,开展“微短剧里看非遗”线下体验,促进非遗活态传承。

“微短剧里看品牌”创作计划:指导创作一批讲述郑州国有品牌、民营品牌及“老字号”创新发展故事的优质微短剧。举办“微短剧+品牌”评测专家会及合作交流推介活动,设立“微短剧+品牌”展台,集中展示本地品牌的微短剧作品。

“跟着微短剧学经典”创作计划:指导创作一批源于经典、观照现实的“经典”微短剧,让经典重新焕发生机和活力。举办“跟着微短剧学经典”展播活动,营造全社会学习经典、爱上经典的氛围。

“微短剧里看黄河”创作计划:指导创作一批多角度展现大河之美、文化之美、文明之美的微短剧,讲好新时代“黄河故事”。

“跟着微短剧学功夫”创作计划:依托“冲突剧情”自然植入功夫招式与场景,用师徒传承等感人故事情节传递中国功夫精神。联动“少林功夫”IP,探索打造“功夫剧情化”新生态。

加快培育微短剧全产业链经济

为推动微短剧产业的全链条发展,郑州从产业基地建设、人才队伍培养和技术创新应用三个方面同步发力。

加快打造微短剧产业基地(园区)。各开发区管委会、区县(市)政府要因地制宜,利用辖区内的古建旧厂、闲置楼宇等场所及文旅资源,积极培育出至少1个5000平方米功能完善、设施齐全、服务优质的微短剧拍摄基地(园区)或场景,并对现有的拍摄基地(园区)和场景进行提档升级,提升微短剧拍摄一站式服务功能。加快建成“写、拍、播、评、投”五位一体的微短剧产业发展品牌。

加快培育微短剧人才队伍。举办微短剧精品创作培训工作会,邀请行业专家授课,提升精品创作水平。结合“技能河南”建设,支持市属高校、有关社会组织或机构开展群演、拍摄、剪辑等技能培训,推进产学研用一体化发展,校企协同育人,提升从业人员的专业技能和综合素质,努力培养“一专多能”的微短剧全链条专业人才。

加快推动人工智能赋能微短剧创新应用实践。鼓励探索运用人工智能新技术赋能微短剧创作实践,强化微短剧的多视角、互动感、虚拟性等新兴业态特点,打造郑州“微短剧+”创作实践示范项目,推动我市微短剧作品主题立意、内容质量、艺术水准不断提升。支持微短剧项目在文博场馆、景区、街区打造沉浸式体验空间,建设空间型虚拟现实体验项目,打造新型消费场景。

实施“郑州精品短剧”创作传播工程

按照部署,我市将坚持“微而不弱、短而不浅、剧有品质”创作要求,推动微短剧精品化、规范化发展,打造精品内容新生态。

健全微短剧推优机制,加强创作规划引导和跟踪指导,举办“文脉千年·剧说郑州”——微短剧剧本征集活动,评测推选一批微短剧精品创作,并予以政策支持。

同时,通过开设专题、专区、话题等方式,对优秀微短剧进行多种形式的展播推广活动,让好作品有好收益,正能量取得大流量。推动微短剧上大屏,让更多优秀微短剧作品在电视大屏播出,为观众提供更多优质内容。

本报记者 董艳竹/文 李居正/图

“小荷风采”全国少儿舞蹈发展研讨会在郑召开

感谢郑州让我们拥抱少儿舞蹈盛宴

7月30日,“小荷风采”全国少儿舞蹈展演第四场演出在郑州大剧院温情上演

7月31日上午,第十三届“小荷风采”全国少儿舞蹈发展研讨会在郑州召开。本次研讨会汇聚了来自全国各地的舞蹈界专家学者、资深编导及教育工作者,围绕少儿舞蹈的美育功能、文化传承与创新发展等核心议题展开深入探讨,为新时代少儿舞蹈事业的高质量发展注入新动能。

让少儿舞蹈作品扎根生活传递真情

“少儿舞蹈的筋骨与温度,归根结底源于创作者与教育者的共情和格局。只有蹲下来融进去,用生命温度去对话,才能从孩子本身的世界里提炼出最纯粹最灵动的舞蹈体会。”北京市文联副主席、一级导演孟艳在主旨发言中强调,少儿舞蹈创作需“蹲下来用生命温度对话”。她提出构建科学评价体系、完善人才研修机制、创新展演传播模式等系统性建议,呼吁通过“诊断式辅导”“专题性汇演”“数字化资源库”等方式,让更多少儿舞蹈作品扎根生活、传递真情。

“‘小荷风采’很明显是要为特定的年龄群体,针对他们的心理,还有他们比较熟悉的生活人物去创作的,所以我们需要在技术性以及城镇化方面思考得更多一些。”中央民族大学舞蹈学院教授马云霞以“意想不到的惊喜与忧虑”为切入点,肯定了本届展演作品在题材多样性、形式创新性上的突破。她特别提到《绿豆芽》《骑马驾驾》等作品对儿童天性的释放,同时呼吁警惕“技法过度”倾向,并建议建立公益性少儿舞蹈节目库,为基层机构提供符合儿童年龄特征的优质资源。

“少儿舞蹈不是单纯地去跳地域文化符号。如何让其回归到儿童的精神世界中,以放大而充满生命力的情境切入,才能让文化符号产生更多新的形象表达。”上海戏剧学院舞蹈学院院长、教授张麟聚焦地域文化转化,提出“儿童视角下的文化新空间与新形象”创作理念。他指出少儿舞蹈对地域文化的表达不应停留在符号拼贴上,而需通过儿童的感性认知与直觉思维,实现传统基因与当代审美的有机融合。

“少儿舞蹈的审美本质就是童真童趣,需在‘极致表演、准确创作’与‘符合少儿形象情感’间寻找平衡。”广东省舞蹈家协会主席汪洌特别关注民族民间舞创新传承中的平衡问题和时代精神表达的方向。他认为,少儿民族舞蹈创作的核心在于传递“民族性格与情感”,而非机械模仿成年舞团的“风格训练”。其提议成立全国少儿舞蹈创作专家库,组织优秀编导通过网络平台“一对一/一对二”辅导有创作意识的年轻教师,促进创作经验直接交流,助力年轻创作者突破迷茫。

江苏省舞协副主席,南京师范大学音乐学院副院长、教授吴凝从“童心—视角、童真—情感、童趣—手法”三维框架出发,强调创作需“以儿童为中心”。

东北师范大学音乐学院副院长、教授姚磊强调艺术应区别于生活,需通过聚焦核心文化内涵、简化结构、适度创新等编创思路提炼凝练生活,展现生活与文化之美,在儿童心中种下文化种子。

让儿童在快乐参与中培养审美感知力

北京市少年宫舞蹈教师孙晓哲分享了思政教育与少儿舞蹈创作融合的实践经验。她以作品《延安如歌》为例,通过延安保育院孩子的视角,再现“纺线织布”“窑洞灯火”等历史场景,让青少年在艺术实践中传承延安精神。她提出,少儿舞蹈需聚焦思想品德、爱国主义、传统文化等六大教育维度,让思政教育“有血有肉、走进童心”。

一线编导的创作智慧与教育情怀研讨会上,多位与会专家向78岁的“国宝级”少儿舞蹈编导曹尔瑞致敬,作为业内德艺双馨的艺术家,曹尔瑞不仅口碑卓著,更以“耐住寂寞、坚守大爱、担当奉献”的信念,一生专注于少儿舞蹈事业这一件事。她始终秉持匠心,每一届“小荷风采”都有她的作品,且给人留下深刻印象,因此赢得了全国少儿舞蹈界的广泛敬重。

“尽管我们的作品都很小,但是从作品选材中透出我们的立意。”河南省少儿舞蹈专委会顾问曹尔瑞强调了艺术创作基本规律的重要性,并以新作《绿豆芽》为例,分享了“从生活观察到艺术凝练”的创作历程。她通过观察绿豆“喝水膨胀—破壳发芽—顶开重物”的生长过程,提炼出“咕咚咕咚”的喝水声、“由绿变白”的色彩变化等核心意象,用儿童化的肢体语言展现生命成长的力量。她强调:“艺术来源于生活,但更要区别于生活,唯有捕捉事物本质,才能让作品直击人心。”

广州市番禺区星海青少年宫陈思颖则聚焦红色题材的创新表达。她在《穿过红色的光》中,以烈士陵园参观为线索,通过“斗笠道具”“战士雕塑”“鲜花传递”等意象,将革命历史转化为儿童可感知的情感体验。作品结尾“烈士微笑回望”的设计,既升华了主题,又避免了说教式表达。

上海戏剧学院附属舞蹈学校副校长宁治提出,少儿舞蹈教育需与专业舞蹈教育“协同发展、各美其美”。他呼吁关注低龄段作品创作,通过“简单主题、熟悉人物、2~4分钟时长”的节目设计,让儿童在快乐参与中培养审美感知力。北京舞蹈学院附属中等舞蹈学校副校长陈庆烨则建议专业院校教师走进“小荷风采”,学习少儿编导“突破成人思维、捕捉童真视角”的创作智慧。

童心是起点,童真是底色,童趣是翅膀

“少儿舞蹈作为美育的重要载体,肩负着文化传承与育人铸魂的双重使命。河南作为中华文明的重要发祥地,从贾湖骨笛到殷商祭祀舞,从汉唐百戏到宋代民间舞,中原舞蹈文化始终薪火相传。”河南省舞蹈家协会主席、中国舞协古典舞专业委员会副主任兼秘书长韩瑾表示,第十三届“小荷风采”全国少儿舞蹈展演在河南郑州举办期间,不仅让更多人看到了新时代少年儿童的艺术风采,更展现了编导们以独特创意为儿童成长赋予的无限可能——他们用丰富灵感让每一朵“小荷”在艺术沃土中绽放独特光彩,也为孩子们的生活带来了无限快乐。

“这3天虽然推荐工作略显辛苦,但是我个人的幸福感、震撼感、兴奋感爆棚。感谢郑州这个城市,感谢河南省舞协,让我们拥抱了这一场少儿舞蹈的盛宴。”中国舞协副主席、辽宁省文联副主席、辽宁省舞蹈家协会主席吕萌作为首次参与“小荷风采”展演的委员,分享了3天推荐工作的深刻感受,并强调童心是起点,童真是底色,童趣是翅膀。

经过一天的深入研讨,与会专家达成多项共识:一是坚持“儿童为本”,创作需贴近儿童生活经验与情感世界,避免成人化、功利化倾向;二是强化文化自信,深入挖掘地域传统与民族文化中的育人元素,实现“以文化人”;三是完善生态建设,通过评价体系改革、人才梯队培养、数字化资源共享等举措,推动少儿舞蹈教育均衡发展。

本次研讨会呈现出“成绩说足、经验谈够、问题谈透”的鲜明特点。中国舞协分党组成员、秘书长夏小虎在总结发言中指出,“小荷风采”历经27年发展,已成为展现少儿舞蹈艺术成就、推动行业交流的国家级平台。他提出,少儿舞蹈创作需坚守“童心、童真、童趣”核心,打破舞种边界与专业隔阂,在地域特色与时代精神的融合中实现创新突破。他强调,少儿舞蹈工作者要以“对标20年后国家建设者”的长远眼光,将艺术教育融入人才战略培养大局,通过“培根铸魂、启智润心”的艺术实践,让孩子们在舞蹈中感受美、创造美、传递美。

本报记者 苏瑜/文 徐宗福/图