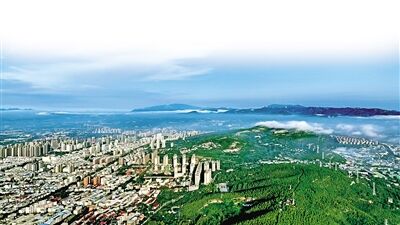

美丽的新密

山形如堂谓之“密”。新密,从8000年前的伏羲女娲历史故事中走来,这座郑州西南千年小城曾在煤灰漫天的岁月里迷失,又在产业发展的阵痛中毅然转身,而如今已在绿意盎然的觉醒中重生。

伏羲山顶,云雾缭绕,脚下绵延的山脉像一座宏大的殿堂,正因如此,这里被称为“密”。那仿佛触手可及的历史长河,是30多处伏羲、女娲遗迹的分布点,是16处裴李岗文化遗址的发现地,更是华夏文明最早的火种之一。

远处山谷间,新密市区的高楼在夏日的薄雾中若隐若现。这座曾被称作“乌金之乡”的城市,如今正筑青山翠水为基,锻工业制造作骨,酿千年历史成韵,织就一城长歌未央……

山形如堂,千年古县的历史密码

“山如堂者密”,《尔雅》中的这句记载,揭开了新密市名称的源头。这片土地的历史纵深,远超常人想象。早在西周初年,这里已是补国、密国和郐国并存之地。密国以三面环山,形如厅堂而得名。春秋时期,郑国军队的铁骑踏破郐国城墙,这片土地属于郑国,后韩国灭掉郑国,在密国故地设立“新密邑”,开启了地名传承的漫漫征程。

秦代实行郡县制,在此正式设立密县,县治定于今天的新密市大隗镇。这一行政建制在历史长河中几经变迁,或谓密州,或称密云县,却始终延续着“密”的基因。据考证,“密是由‘宓(fú音)’演变而来,《实用古汉语大辞典》中载:“宓”通“伏”。《汉书·古今人表》载有:太昊帝宓羲氏,姓。而“宓”最早又为伏羲氏之姓。新密古称密县,可见这命名本身承载着伏羲文化的密码。

在历史的长卷中,新密的归属不断更迭:三国属魏,晋归荥阳郡,隋唐时曾短暂升为密州,元朝改名密云县,明代复为密县。直到1994年4月,经国务院批准,密县撤县设市,定名新密市。

羲皇之乡,华夏文明的摇篮

2007年11月,中国民间文艺家协会的专家们走进新密,进行了一场关于中华文明源头的考察。不久后,一块金灿灿的牌匾——“中国羲皇文化之乡”正式授予这座小城。

“浮戏山本是伏羲山,华夏文明此为源。”中国民俗学会副理事长张振犁教授曾这样论断。在伏羲山和开旸山、浮山一带,至今流传着伏羲女娲躲避洪水、炼石补天、滚磨成亲的传说。这些灿烂的中华民族的历史传说故事也许并非虚构。有迹可考,新密境内有16处裴李岗文化遗址,距今8000年左右,恰好与传说中的伏羲时期相吻合。

走在伏羲山间,几乎步步都能遇见历史:华胥氏履大迹处、伏羲女娲祠、磨合沟、天爷洞……30多处伏羲女娲活动遗迹及纪念庙宇散布在新密1001平方公里的土地上。

与甘肃天水“羲皇故里”、河南淮阳“羲皇故都”不同,“羲皇之乡”新密的伏羲文化呈现出独特的民间性。这里的伏羲女娲庙宇多由民间集资创建修葺,庙会活动由民众自发参与。

2009年,北京大学考古文博学院和郑州市文物考古研究院在新密市岳村镇李家沟发现了距今10500年至8600年的文化遗迹,填补了中原地区旧石器时代晚期到新石器时代过渡的空白,为裴李岗文化找到了源头,被命名为“李家沟文化”。

岐黄圣地,中医文化的源头

在新密东南的刘寨镇,一处古朴的宫殿群依武定湖畔而建。这就是被誉为“天下第一宫”“中华人文始祖圣地”的黄帝宫。据《史记·五帝本纪》记载,黄帝九战九败于蚩尤后,退守至此,筑宫练兵。

“石头缝里长柏树,

老龙叫唤不绝声。

黄帝风后研八阵,

云岩立宫聚群英。”

这首从明代流传下来的歌谣,从民间佐证了黄帝与岐伯等臣子在此探讨学术,传授经验。中国最早的医学经典《黄帝内经》很可能就诞生于此。

在新密苟堂镇,473米高的岐伯山静立在大鸿山北侧。这里是黄帝与岐伯论医谈药之处。《路史》记载:“黄帝西巡访贤,至岐见岐伯,引载而归,访于治道。”当代学者考证,这段历史就发生在新密的山水之间。

岐伯被尊为“中华医祖”,他与黄帝的对话成就了《黄帝内经》,使中医得名“岐黄之术”。岐伯山上,岐伯墓屹立于山顶,千百年后仍凝望着这片土地,170余种草药犹如先辈撒下的珍宝,射干、连翘、金银花等药材点缀山间,形成天然的药材宝库。

唐代名医孙思邈的足迹也留在了这片土地。来集镇李堂村的药王庙历经千年香火,至今仍保留着盛大的药材交易会传统。庙内一副楹联道尽医者仁心:“银针逢山开经路,良药斩草除病根。”

打虎亭汉墓,东汉石刻与彩绘的对话

屹立在新密牛店镇的两座汉代墓冢已静立1800余年,这便是被誉为“中华东汉第一墓”的打虎亭汉墓——一对东西并列的东汉贵族墓葬,二者相距30米,犹如凝固的孪生史诗。

其1号墓以青石为体,高15米,形制恢弘。其墓门、甬道至券顶,密布着近200平方米的阴线刻画像,如《庖厨图》中庖丁解牛、酿泉汲水,尤以《制作豆腐工艺图》惊艳世人,这是全球最早关于豆腐生产的实录,由此见证汉代饮食文明的璀璨。石门浮雕的铺首衔环、四神云纹,线条如游丝流转,尽显“减底阴刻”技法的神韵。

2号墓则以砖构为骨,彩绘为魂。墓壁190平方米的壁画以朱砂、石绿、石黄点染千年未褪的华章。其中,中室北壁《宴饮百戏图》长卷舒展,7米长的宴席上乐舞翩跹,而《相扑图》中赤膊力士的角力之姿,竟与日本现代相扑一脉相承,成为东亚文化交流的古老信物。车马出行、庄园收租等场景,更似一幅色彩斑斓的东汉风情画卷。

两墓皆以砖石混筑,精密如天工巧思,墓室券顶严丝合缝,薄刃难入,墓室按“庭宅院落”布局,前堂后寝,庖厨马厩俱全,地下宫阙仿若墓主生前豪奢的镜像。打虎亭汉墓自1988年被列入全国重点文保单位,这处镌刻着汉代生活史诗的艺术圣殿,仍在黄土之下低语着一个王朝的烟火与信仰。

产业涅槃 从“乌金之乡”到绿色新城

曾几何时,新密这座千年古城,靠着丰富的煤炭与硅石资源成为“乌金之乡”,却在漫天煤灰中模糊了自身悠远的轮廓。荣耀背后,是难以承受的代价,以煤为燃料的地窖窑、倒烟窑曾让新密成为全省知名的污染重灾区。大量伴生的耐火材料企业虽曾占据河南40%、全国20%的产业版图,水泥玻璃用耐材更占据全国半壁江山,但这荣光以牺牲碧水蓝天为抵押。

高昂的生态赤字终于让这座小城痛定思痛,毅然转身。新密市以“一转带三化”的战略变革为引擎,用数字化转型驱动耐材产业向高端化、智能化、绿色化跃升。链长制精准护航,六大助企专班协同发力,出台《关于支持耐火材料行业高质量发展的意见》为产业注入强劲动能,剑指千亿级耐火材料产业集群目标。

一场浴火重生,新密涅槃为“中国耐火材料之都”“国家耐火材料产业基地”“河南省耐火材料高新技术特色产业基地”,更荣登“全国制造业百强县(市)”之榜。

天蓝了、山青了、水绿了,产业转型的答卷,亦直观地写在新密澄澈的天空上。近年来,PM2.5浓度下降40%以上,PM10浓度锐减50%以上,年平均负氧离子浓度达3209个/立方厘米,空气质量优良天数稳居郑州前列。这座曾饱受烟尘之苦的城市,获得“国家水土示范县”殊荣,更赢得中国气象局首批认证的“中国天然氧吧”生态品牌。

夕阳熔金,伏羲山的轮廓在余晖中清晰可触,山脚下的溱洧水城华灯初上、游人如织,银基国际旅游度假区洋溢着孩子的欢笑,未来它们将撑起新密全域旅游的蓬勃骨血。不远处,耐材工厂告别了昔日烟囱林立的景象,国家级绿色工厂的排放数据悄然直连环保平台。越达机器人、逸祥卫生科技等新锐企业已悄然扛起先进制造的大旗……新密的故事,正如溱洧河畔的芍药花,历经风雨,终得绽放。

本报记者 郭涛

通讯员 杨建敏 文/图

《郑州晚报》版面截图