近日进入三伏天,高温天气频繁。说到缓解中暑,藿香正气水作为传统中成药再次成为大众“解暑神器”。但是,并不是所有中暑都适用,如广东一名建筑工人因持续暴晒出现高热昏迷,家属喂服藿香正气水后症状恶化,后专家指出,此类阳暑需立即物理降温并送医,而不仅靠药物。因此,藿香正气水的适用范围有限,若盲目使用,不仅可能延误病情,还可能引发不良反应。

医生解密霍香正气水

7月24日,郑州市第七人民医院中医综合科主治医师杜梅梅讲到霍香正气水的成分时科普到:“藿香正气水是一种经典的中成药,其主要成分包括苍术、陈皮、厚朴、白芷、茯苓、大腹皮、生半夏、甘草浸膏、广藿香油、紫苏叶油等,辅料为乙醇。”这些成分共同作用,赋予其“解表化湿、理气和中”的功效。解表化湿,藿香正气水中的广藿香油、紫苏叶油等成分具有发散风寒、驱散湿邪的作用,可缓解因外感风寒或湿滞引起的头痛、胸闷、恶心等症状。理气和中,陈皮、厚朴等药材能健脾化湿、行气止痛,对胃肠功能紊乱、腹胀、腹泻等问题有调节作用。辅料乙醇的作用是乙醇作为溶剂,有助于药物成分的快速吸收,但也带来了一些用药限制。因此,她特意提醒:“喝了霍香正气水后不要开车。”

分清阴暑和阳暑是对症下药的关键

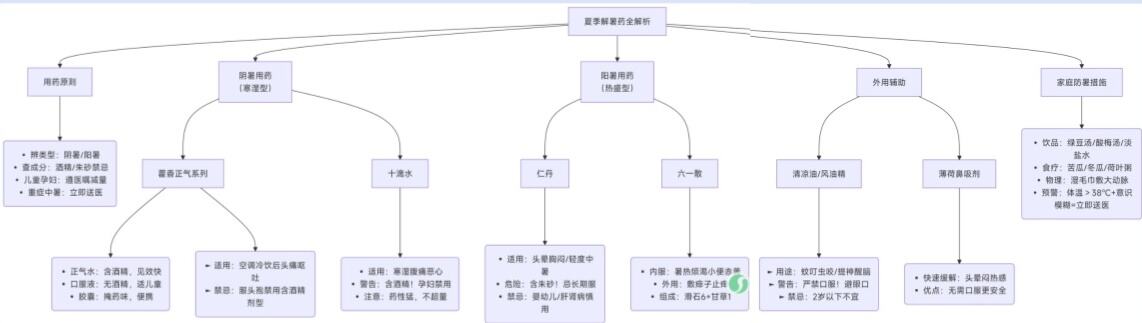

杜梅梅称中暑分为“阴暑”和“阳暑”两种类型,两者病因不同,对应的治疗方案也截然不同。藿香正气水仅适用于“阴暑”,而“阳暑”患者若误用此药,可能加重病情。阴暑多因突然受凉,如吹空调、食用冷饮或从高温环境骤然转入低温环境导致,此时体内寒湿之邪侵袭,表现为低热、恶寒、无汗、身重疼痛、恶心呕吐、腹泻等症状。典型表现包括头晕昏沉、胸闷腹胀、舌苔白腻、四肢酸软等。例如,在炎热天气里贪凉吹空调、吃西瓜后胃部不适,或因水土不服引发的胃肠型感冒,均可通过藿香正气水缓解,其“解表化湿、理气和中”的功效可驱散寒湿、调和脾胃。然而,阳暑则截然不同。它通常由长时间暴晒、高温环境下剧烈运动引发,体内暑热内侵,表现为高热、大汗、口渴、疲倦乏力,甚至虚脱。典型症状包括体温升高、大量出汗、脉搏细速、意识模糊,严重时可能发展为“热射病”危及生命。此时若误用藿香正气水,其温燥药性不仅无法缓解暑热,反而可能加重体内热邪,导致病情恶化。阳暑患者应优先采取物理降温,如冷水敷、转移至阴凉处并及时送医,切勿依赖药物。

正确使用解暑药

对于如何正确使用,杜梅梅说:“藿香正气水作为常用中成药,需严格遵循正确用法及注意事项以确保安全有效。”口服时,成人每次5-10毫升(1/2~1支),每日2次,用前摇匀,缓解外感风寒、湿滞或暑湿引发的头晕、胸闷、呕吐腹泻;对酒精过敏者可选无酒精剂型的口服液、胶囊。外用涂抹蚊虫叮咬处止痒,滴于太阳穴/风池穴缓解头晕,纱布敷肚脐辅助调理胃肠不适。而杜梅梅强调注意事项,该药禁用于孕妇、哺乳期妇女、3岁以下儿童及酒精过敏者;慢性病患者如高血压、肝病等需遵医嘱;服药后6小时内禁驾驶或操作机械。此外,不可与头孢类药、甲硝唑同服,以免引发如心悸、呕吐等双硫仑样反应。

因此,防暑的核心仍在于主动预防,避免高温暴晒、合理使用空调、及时补充水分与电解质。若出现高热、意识模糊等重症中暑表现,务必立即送医救治,切勿依赖药物替代专业医疗干预。科学认知、理性用药,方能真正守护健康安全。

记者 黄栖悦