千年水韵 邂逅潮流烟火

贾鲁水镇?星光市集今日开街 “夜娱+夜游+夜食”沉浸式体验

玩水听歌吃美食贾鲁水镇带你解锁夏夜城市狂欢

当千年水韵邂逅潮流烟火,星光市集碰撞音乐盛宴,一场惊艳时空的狂欢即将燃情启幕。6月20日,二七区贾鲁水镇?星光市集盛大开街,这场横跨夏秋两季的狂欢将持续至10月7日,每日17时至23时以贾鲁河千年水韵为底色,融合水上冲关、音乐盛宴、特色美食等特色潮流元素,为市民打造沉浸式“夜娱+夜游+夜食”的全新休闲体验。

夏日消暑,水上娱乐必不可少。市集精心打造的水上冲关挑战赛,成为市民夏日玩乐的绝佳选择。百米水上闯关赛道设置了翻滚波浪、悬浮独木桥、水上攀岩等多个关卡。其中,翻滚波浪不断起伏,充满惊险趣味;悬浮独木桥晃晃悠悠,考验着挑战者的平衡能力;水上攀岩则让挑战者在攀爬中感受力量与激情的碰撞。无论是亲子共同参与,还是好友结伴挑战,都能在这里畅享活力满满的欢乐时光。

音乐狂欢是此次市集的一大亮点。每日20时26分,抖音千万粉丝达人@沧海一舟将携全新国风水上舞台惊艳亮相贾鲁河。届时,《将军》《孤舟》等全网爆款曲目将在现场live首唱,配合3D全息水幕技术,光影与音乐完美交融,为观众打造一场沉浸式视听盛宴。与此同时,1000平方米的滨河草坪将变身露天Livehouse,每日20时~22时,摇滚乐队、国风电音、爵士三重奏轮番登场。市民带上野餐垫,伴着璀璨星空,品尝冰啤酒、小龙虾,享受最浪漫的消夏体验。

除了精彩的娱乐与音乐,市集的美食同样令人期待。这里云集了100+特色小吃摊位,汇聚了五大洲的风味:成都冷锅串串麻辣鲜香,爆汁蒜蓉生蚝香气四溢;法式可丽饼、草莓炸弹舒芙蕾、奶盖白玉小丸子等网红美食,颜值与美味兼具;泰国芒果糯米饭带来独特的东南亚风情……各类特色美食充分满足不同食客的味蕾需求。

记者 朱翔宇 通讯员 段黎黎/文

记者 马健/图

营造场景 打造精品

郑州向“微短剧创作之都”大步迈进

短剧拍摄现场

近日,北京、杭州、成都等传统影视基地的专业演员批量拥入郑州加入微短剧拍摄大军。郑州作为当下炙手可热的微短剧摄制重地,在相关部门“抢抓机遇、推出精品、育强产业、提升服务”的带动下正呈现出新的发展态势,向“微短剧创作之都”继续迈进。

深挖特色,“取景地”不断涌现

作为国家中心城市和历史文化名城,郑州拥有国际都市的繁华风貌、资源丰富的文化遗产、古村老街的田园风光,高端酒店和旅游度假区不胜枚举,老城更新带来的文化街区特色十足,尤其是在“微短剧”成为行业风口以后,在市场引导与政府支持双重作用下,越来越多的文旅场景资源得到了挖掘与展示。

5月22日,二七区就通过整合全区文旅资源,发布了一整批微短剧场景资源。其中,有适合历史正剧、革命题材、城市记忆题材拍摄的二七广场,也有适合生态环保、职场、科技、医疗选题拍摄的西岗建筑艺术体验园。瑞光创意工厂、二七米房、中铁·泰和里年轻潮流,古玩城与碧波园、贾鲁水镇、瞻园艺术馆古色古香,优势各异的取景地正在通过集中宣发,展示着郑州微短剧行业发展的十足潜力。

从民国风大堂及会所、工业风别墅、现代医院,到不同年代家庭场景、总裁办公室、酒店房间……位于金水区黄河畔黄岗庙村的大志影视基地,如今已完成一万平方米室内实景打造,涵盖各种大小场景近50个,端午假期更是吸引了众多年轻人前来打卡体验。据悉,该影视基地试营业两个多月以来,吸引全国各地短剧团队来郑拍摄,累计接待超300个剧组,单日最高容纳9个剧组同时拍摄。

当前,郑州正在加快打造“一站式”微短剧产业集群。记者从市文广旅局获悉,2025年,各开发区、区(市)县计划完成打造1个5000平方米以上微短剧拍摄基地(园区)或场景。通过盘活古建旧厂、闲置楼宇等场所,利用辖区特色资源,打造独具特色的古装类、年代类、功夫类微短剧拍摄基地(园区)或场景,满足剧组在郑州取景拍摄的不同需求。

无论是新郑木马片场、中牟鼎革、荥阳洞林等微短剧拍摄基地的建设,还是天健湖产业园、天桥公司等优势资源利用,当前,全市正不断健全“写、拍、播、评、投”五位一体的完整微短剧产业链,提升对产业投资与拍摄团队的吸引力,树立城市行业标杆,助力微短剧产业高质量发展迈上新台阶。

精品领衔,短剧产业“提优提质”

除了场景建设,精品微短剧创制也在为郑州短剧产业发展换上“优质”新标签。据记者了解,2024年,有48部重点微短剧和119部普通微短通过省广电以上部门备案审查,分别占全省67.7%、51.7%。有3000多部其他微短剧通过网络视听平台备案审查,比2023年增长60.5%。其中,《遇见少林有功夫》成功入选国家广电总局推优剧目、《所念皆山河》《我的爸爸是齐天大圣》入选河南省重点扶持项目。

通过获奖项目带动与优质内容出产,一批围绕“嵩山文化、少林功夫、活力都市”为主题的微短剧不断出现,不仅改变了业界对郑州微短剧行业只会制作“霸总”“战神”等题材的商业剧,不会创作文旅元素的精品剧的片面看法,也让部分头部微短剧制播公司跑出“加速度”。据悉,在全市微短剧产业发展过程中,郑州天桥电子商务有限公司(简称“天桥短剧”)成为全市唯一一家全产业链短剧平台,2024年度市场规模达到14亿元,投放微短剧超过1000余部,全域粉丝量达10亿,旗下账号月均播放量超100亿。

优质内容同样离不开文化沃土进行创作。4月16日,“文脉千年·剧说郑州”网络微短剧剧本征集启动仪式在郑州举办,征集活动围绕“天地之中、黄帝故里、功夫郑州”的城市品牌,突出“少林功夫、天下黄河、黄帝故里、漫步商都、幻乐之城”等特色IP,自4月16日至7月15日,面向全国剧本创作者征集。着眼未来,该征集活动或将为郑州出产一批代表新时代郑州成就、郑州发展、郑州精神的优秀作品,无论是山河之美还是人文之盛,在屏幕的方寸之间,传递出“天地之中、黄帝故里、功夫郑州”的厚重与精彩。

政策扶持,打造“微短剧之都”

截至2024年,全市微短剧市场规模达到23亿元,比2023年增长27.4%,微短剧制作企业820多家,比2023年增长29.3%。从业人员扩大至3万多人,相较于2023年增长5倍。其中,19家企业市场规模达1000万元以上,3家企业市场规模超过1个亿。成果的背后,既有各大微短剧制作企业潜心创新创作的努力,也离不开政策的支持与引导。

推动文旅融合,促进微短剧产业高质量发展,郑州一直在行动。2024年5月18日,由郑州市文化广电和旅游局主办的跟着微短剧去旅行——“河之南·游郑州”主题创作暨中国旅游日主题日活动启动仪式,开启郑州文旅与微短剧融合创新的新篇章,开辟郑州微短剧精品创作的新赛道。

2024年10月25日,郑州市政府办公室发布了《关于郑州市加快推进网络微短剧产业高质量发展扶持政策的意见》,并指出,争取到2027年将郑州打造成最具影响力的中国“微短剧创作之都”,拥有着行业基础、交通优势、文化底蕴等资源禀赋的国家中心城市,正在向下一个城市发展“风口”发起冲击。

4月22日,登封市人民政府印发关于《登封市加快推进网络微短剧产业高质量发展实施方案》,为激励精品传播,针对微短剧取景地70%以上为登封市地标或场景,综合播放量达1亿以上等条件的微短剧,经综合价值评测可给予一次性最高50万元奖补;6月15日,“赋能新视听 共创微短剧产业新生态”二七区微短剧产业发展推介暨集中签约仪式成功举办,拟筹备的《二七区推进网络微短剧产业高质量发展扶持政策的实施意见》将通过7项支持措施,最高不超过50万元一次性奖励等方式,提升二七区微短剧产业竞争力。

如今,在推动文旅产业高质量发展,使其真正成为支柱产业、民生产业、幸福产业的道路上,“微短剧+文旅”正展现出它的蓬勃生机。市文广旅局有关工作人员表示,未来,我们将围绕推出精品微短剧、补全产业链条、打造产业集群、建立培训体系等方式,在场景搭建、内容创作、政策扶持的基础上,巩固全市微短剧产业的先发优势,推动郑州向“微短剧之都”大步迈进。

本报记者 李居正 文/图

光与影的交响乐

“郑州眼”遇上《联播一瞬》

视频截图

视频截图

扫码看视频

6月18日晚,总台《联播一瞬》节目登陆位于郑州西区的地标大屏“郑州眼”。当暮色四合,盾构机、唐三彩、红旗渠等饱含河南特色的短视频在3800多平方米的大屏上依次亮相,流动的光影与天边鎏金的晚霞、近处穿梭的车流交织辉映,仿佛一场光与影的交响乐在郑州的夜色中奏响。 据央视

黄河文化公园:

炎黄举目览胜景

黄河文化公园

在广袤的中原大地,黄河如一条巨龙蜿蜒而过。而郑州市西北黄河之滨,一颗璀璨的明珠熠熠生辉——郑州黄河文化公园。北枕黄河之波澜壮阔,南倚岳山之巍峨苍翠,东挽京广铁路之动脉,西望楚汉古战场之烽烟。她不仅是国家级风景名胜的瑰宝、国家地质公园的奇观、国家AAAA级旅游景区的胜地,更是一幅承载历史与文化的历史长卷,每一笔勾勒皆是中华民族的辉煌篇章,每一抹色彩皆是黄河儿女的壮志豪情。

园区内,炎黄二帝塑像闻名遐迩,作为郑州城市地标守护九曲安澜;在毛主席视察黄河处峰高望远,黄河大桥便可尽收眼前。“要把黄河的事情办好”“让黄河成为造福人民的幸福河”……如今,园区在文化建设与生态保护等工作推动下,举目之间、皆是胜景,步履所至、文脉绵延。

历史记忆,悠悠岁月成诗篇

要追溯黄河文化公园的历史,还要从“邙山提灌站”开始。1970年7月,为解决城市工农业用水和市民生活用水,郑州市委、市政府在这里开始修建“引黄入郑”工程——邙山提灌站,并于1972年10月1日正式建成通水,为城市注入生命之源,在那个时代便肩负起了70%的城市用水与沿途10万亩农田的灌溉任务。

为改善这里的生产和生活环境,早期提灌站的建设者们携手植树种花、封山育林,经过几十年的辛勤劳动,荒山秃岭终是换了新颜。近年来,景区栽植数种400多个,绿化荒山4000多亩,绿化美化林地380多万平方米,种植各类树木400余万棵,森林覆盖率90%以上。

经过数十年如一日的发展建设,如今的黄河文化公园已经成为集休闲度假、旅游观光为一体的国家级风景名胜区。这里名胜迭出,文化底蕴深厚,相传黄帝和炎帝两位始祖曾在这里共同结盟宣誓;大禹在这里发现了洪水泛滥的源头“荥波”(古湖泊名称),并带领人们疏浚河道、开挖沟渠、引水入海;这里有见证刘邦项羽楚汉争雄中分天下的“鸿沟”遗址,如今在默默诉说着当年的鼓角争鸣……

1952年毛主席视察黄河,坐在景区山顶一角上发出了“要把黄河的事情办好”的伟大号召。2019年9月17日,习近平总书记在郑州黄河国家地质公园临河广场凭栏远眺,并在此后提出了“让黄河成为造福人民的幸福河”的号召。漫步在现在的黄河文化公园,从小山丘到黄河岸,从“三桥汇”到炎黄塑像,一步诉一景、一景一故事,历史贯穿其中,将记忆积累成岁月的诗篇。

美景如画,炎黄之光映胜景

刘禹锡《陋室铭》有云:“山不在高,有仙则名,水不在深,有龙则灵”。郑州黄河文化公园是一座有别于其他传统旅游胜地的风景区,它既不以奇山秀水见长,也不以庙宇古建称雄,园区内黄河水奔流不息,炎黄广场寻根祭祖,“三桥汇”见证工业文明发展,黄河国家地质公园、黄河地质博物馆都是游客愿意奔赴的“诗与远方”。

瞻仰“炎黄二帝”塑像,不妨来到炎黄广场与纪念坛上。炎黄二帝塑像高106米,采用中国传统雕塑艺术和中国建筑艺术相结合的手法建造,整个塑像融黄河、黄土、炎黄文化三者为一体,体现与大地共生、与山川同在、与日月齐辉的磅礴气势。山体右下方是长达485字的《炎黄赋》碑刻,长33米、宽3.3米。炎黄二帝塑像面朝黄河,庄严肃穆,是中华文化的高度浓缩,也是中华民族智慧和力量的结晶。

造访黄河“三桥汇”,壮观的铁路文化在这里也可找寻其踪。公园内,黄河河道上并存着三座铁桥,从西向东、高低错落、横跨黄河,相距不足干米。他们形态不同、结构不同、建造水平不同,在中国铁路桥梁史上具有举足轻重的地位。其中,现存5孔160米的京汉铁路“黄河第一桥”为中国铁路大桥的建造史完成开篇,京广铁路黄河大桥以“敢教日月换新天”的气魄撑起民族桥梁建造自力更生的脊梁,线条流畅、四线并行的“郑焦城际黄河大桥”让“千里黄河一日还”成为现实,中国铁路与造桥技术在它的拔地而起中完成了由“追赶者”到“领跑者”的华丽蜕变。

如今,景区已开放面积达20多平方公里,已经建成并对外开放的有炎黄景区、五龙峰、骆驼岭、星海湖、岳山寺等五大景区。园区内分布着“炎黄二帝”、“哺育”、“大禹”、黄河碑林、万里黄河第一桥、毛主席视察黄河处、浮天阁、极目阁、三桥汇、临河广场、邙山提灌站、国家黄河地质博物馆等40余处景点,既是外地游客纵览郑州黄河之美的重要目的地,也是在河南开启“黄河之旅”的重点龙头景区。

生态乐园,鸟语花香话新篇

景区的规模绿化,起始于20世纪50年代。1969年成立的邙山“五七”青年林场,开启了景区生态修复与环境保护的篇章;1973年邙山提灌站建成通水后,提灌站组成“园林组”负责提灌站周围250亩的荒山绿化任务;1976年成立“邙山建设指挥部”,郑州市开始组织机关事业单位及企业到邙山进行义务绿化工作;1979年正式组建“绿化专业队”,邙山绿化进入正轨阶段。

飞鸟云集枝头,松鼠跳跃在林间。50余年来,园区从绿化到“美化”再到“彩化”,不断进行“软环境”和“硬设施”的迭代升级,一个四季常绿、三季有花、两季有果的“新邙山”在黄河之滨年年绽放,吸引客来。据现有区域观察数据,园区8年内气象观测平均相对湿度为74.6%,比市内高7%左右,7月份平均气温25.2℃,比市区低2℃~3℃,成为名副其实的郑州“后花园”。

“今后,请叫我黄河文化公园。”2019年12月6日,为贯彻落实习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神,加强黄河郑州段生态保护治理,保护传承黄河文化,被市民群众所熟知的“黄河风景名胜区”正式更名为“黄河文化公园”。这颗镶嵌于黄河之滨的璀璨明珠,见证了中华民族的辉煌与沧桑,承载了黄河儿女的豪情与梦想。

展望未来,随着黄河文化的深入挖掘与广泛传承,黄河文化公园必将焕发出更加夺目的光彩,成为中原大地上闪亮的文化瑰宝,吸引着世界的目光,让炎黄子孙在此举目览胜景、共续黄河情,同绘新时代的美好篇章!

本报记者 左丽慧 李居正/文 李新华/图

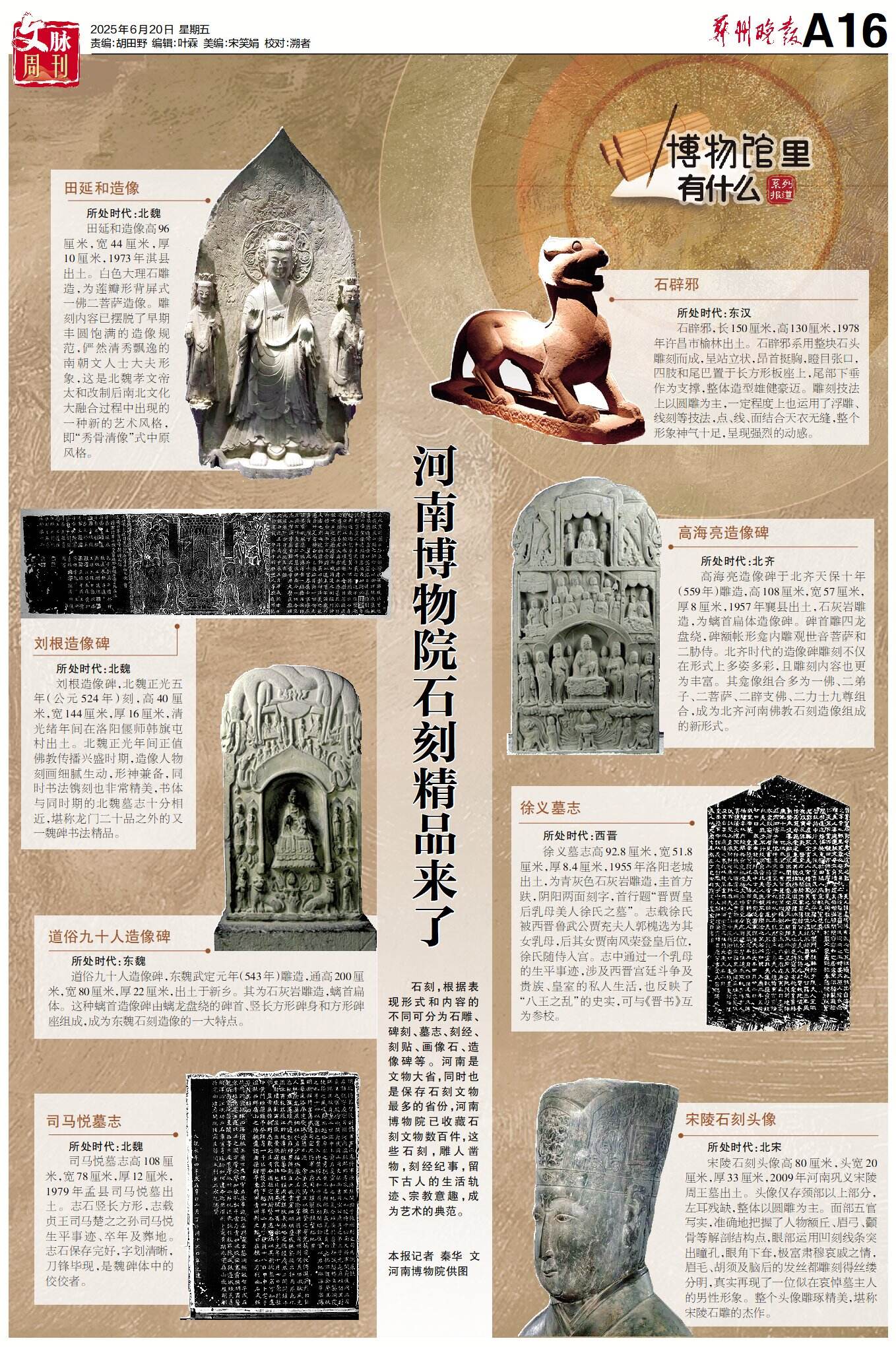

河南博物院石刻精品来了

石刻,根据表现形式和内容的不同可分为石雕、碑刻、墓志、刻经、刻贴、画像石、造像碑等。河南是文物大省,同时也是保存石刻文物最多的省份,河南博物院已收藏石刻文物数百件,这些石刻,雕人凿物,刻经纪事,留下古人的生活轨迹、宗教意趣,成为艺术的典范。

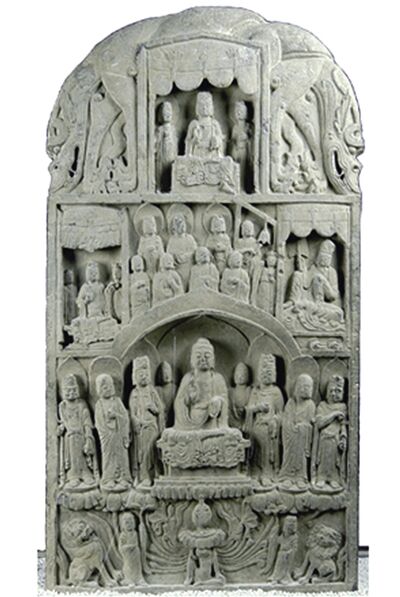

田延和造像

所处时代:北魏

田延和造像高96厘米,宽44厘米,厚10厘米,1973年淇县出土。白色大理石雕造,为莲瓣形背屏式一佛二菩萨造像。雕刻内容已摆脱了早期丰圆饱满的造像规范,俨然清秀飘逸的南朝文人士大夫形象,这是北魏孝文帝太和改制后南北文化大融合过程中出现的一种新的艺术风格,即“秀骨清像”式中原风格。

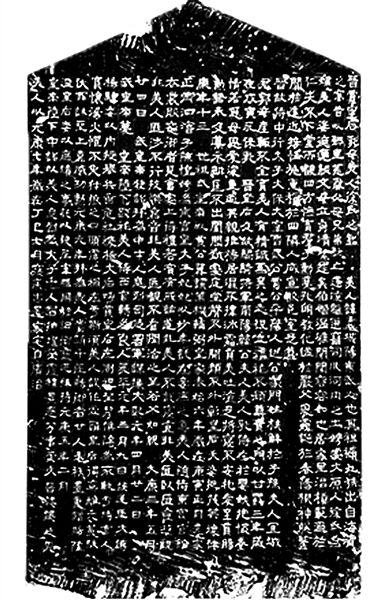

刘根造像碑

所处时代:北魏

刘根造像碑,北魏正光五年(公元524年)刻,高40厘米,宽144厘米,厚16厘米,清光绪年间在洛阳偃师韩旗屯村出土。北魏正光年间正值佛教传播兴盛时期,造像人物刻画细腻生动,形神兼备,同时书法镌刻也非常精美,书体与同时期的北魏墓志十分相近,堪称龙门二十品之外的又一魏碑书法精品。

道俗九十人造像碑

所处时代:东魏

道俗九十人造像碑,东魏武定元年(543年)雕造,通高200厘米,宽80厘米,厚22厘米,出土于新乡。其为石灰岩雕造,螭首扁体。这种螭首造像碑由螭龙盘绕的碑首、竖长方形碑身和方形碑座组成,成为东魏石刻造像的一大特点。

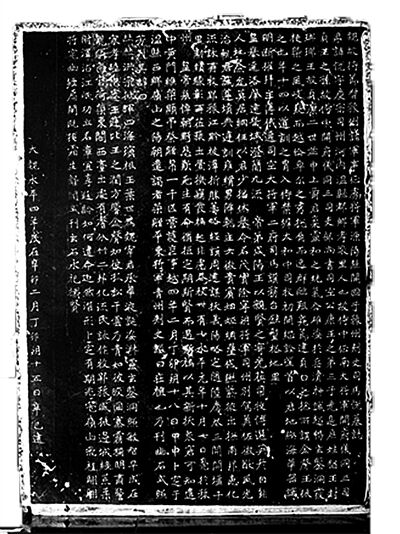

司马悦墓志

所处时代:北魏

司马悦墓志高108厘米,宽78厘米,厚12厘米,1979年孟县司马悦墓出土。志石竖长方形,志载贞王司马楚之之孙司马悦生平事迹、卒年及葬地。志石保存完好,字划清晰,刀锋毕现,是魏碑体中的佼佼者。

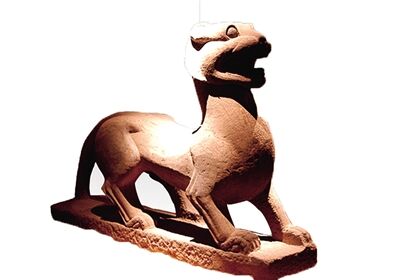

石辟邪

所处时代:东汉

石辟邪,长150厘米,高130厘米,1978年许昌市榆林出土。石辟邪系用整块石头雕刻而成,呈站立状,昂首挺胸,瞪目张口,四肢和尾巴置于长方形板座上,尾部下垂作为支撑,整体造型雄健豪迈。雕刻技法上以圆雕为主,一定程度上也运用了浮雕、线刻等技法,点、线、面结合天衣无缝,整个形象神气十足,呈现强烈的动感。

高海亮造像碑

所处时代:北齐

高海亮造像碑于北齐天保十年(559年)雕造,高108厘米,宽57厘米,厚8厘米,1957年襄县出土,石灰岩雕造,为螭首扁体造像碑。碑首雕四龙盘绕,碑额帐形龛内雕观世音菩萨和二胁侍。北齐时代的造像碑雕刻不仅在形式上多姿多彩,且雕刻内容也更为丰富。其龛像组合多为一佛、二弟子、二菩萨、二辟支佛、二力士九尊组合,成为北齐河南佛教石刻造像组成的新形式。

徐义墓志

所处时代:西晋

徐义墓志高92.8厘米,宽51.8厘米,厚8.4厘米,1955年洛阳老城出土,为青灰色石灰岩雕造,圭首方趺,阴阳两面刻字,首行题“晋贾皇后乳母美人徐氏之墓”。志载徐氏被西晋鲁武公贾充夫人郭槐选为其女乳母,后其女贾南风荣登皇后位,徐氏随侍入宫。志中通过一个乳母的生平事迹,涉及西晋宫廷斗争及贵族、皇室的私人生活,也反映了“八王之乱”的史实,可与《晋书》互为参校。

宋陵石刻头像

所处时代:北宋

宋陵石刻头像高80厘米,头宽20厘米,厚33厘米,2009年河南巩义宋陵周王墓出土。头像仅存颈部以上部分,左耳残缺,整体以圆雕为主。面部五官写实,准确地把握了人物额丘、眉弓、颧骨等解剖结构点,眼部运用凹刻线条突出瞳孔,眼角下耷,极富肃穆哀戚之情,眉毛、胡须及脑后的发丝都雕刻得丝缕分明,真实再现了一位似在哀悼墓主人的男性形象。整个头像雕琢精美,堪称宋陵石雕的杰作。

本报记者 秦华 文

河南博物院供图