郑州歌舞剧院 原创舞蹈荣获国际金奖

以舞为媒让文物活起来

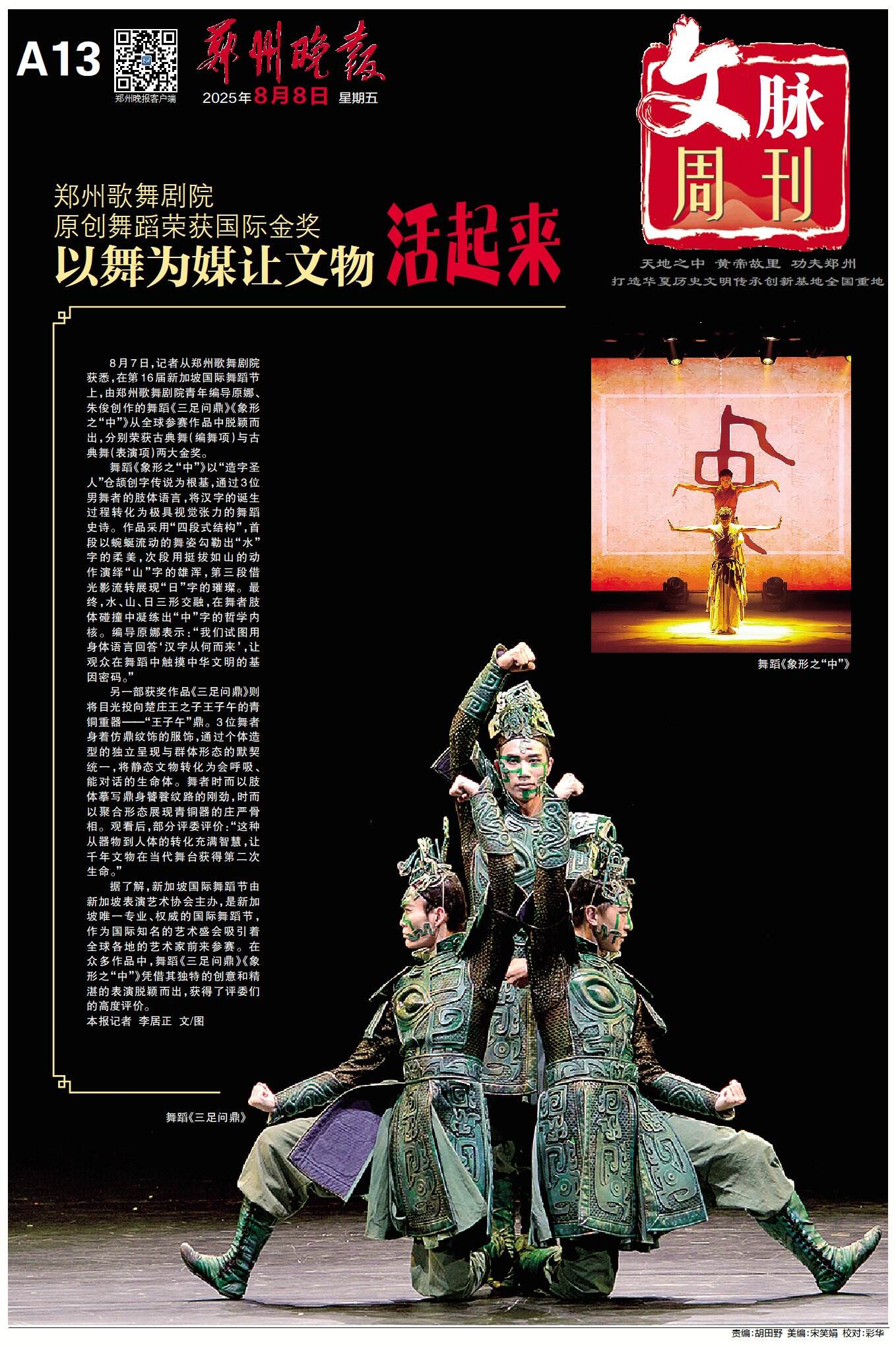

舞蹈《象形之“中”》

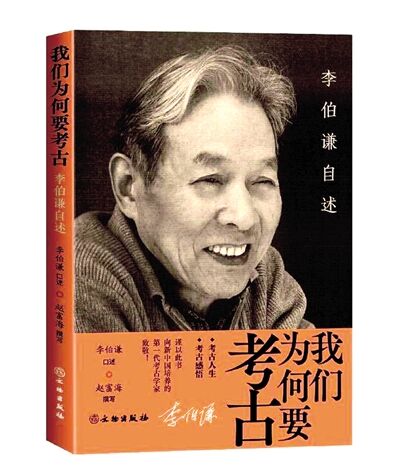

舞蹈《三足问鼎》

8月7日,记者从郑州歌舞剧院获悉,在第16届新加坡国际舞蹈节上,由郑州歌舞剧院青年编导原娜、朱俊创作的舞蹈《三足问鼎》《象形之“中”》从全球参赛作品中脱颖而出,分别荣获古典舞(编舞项)与古典舞(表演项)两大金奖。

舞蹈《象形之“中”》以“造字圣人”仓颉创字传说为根基,通过3位男舞者的肢体语言,将汉字的诞生过程转化为极具视觉张力的舞蹈史诗。作品采用“四段式结构”,首段以蜿蜒流动的舞姿勾勒出“水”字的柔美,次段用挺拔如山的动作演绎“山”字的雄浑,第三段借光影流转展现“日”字的璀璨。最终,水、山、日三形交融,在舞者肢体碰撞中凝练出“中”字的哲学内核。编导原娜表示:“我们试图用身体语言回答‘汉字从何而来’,让观众在舞蹈中触摸中华文明的基因密码。”

另一部获奖作品《三足问鼎》则将目光投向楚庄王之子王子午的青铜重器——“王子午”鼎。3位舞者身着仿鼎纹饰的服饰,通过个体造型的独立呈现与群体形态的默契统一,将静态文物转化为会呼吸、能对话的生命体。舞者时而以肢体摹写鼎身饕餮纹路的刚劲,时而以聚合形态展现青铜器的庄严骨相。观看后,部分评委评价:“这种从器物到人体的转化充满智慧,让千年文物在当代舞台获得第二次生命。”

据了解,新加坡国际舞蹈节由新加坡表演艺术协会主办,是新加坡唯一专业、权威的国际舞蹈节,作为国际知名的艺术盛会吸引着全球各地的艺术家前来参赛。在众多作品中,舞蹈《三足问鼎》《象形之“中”》凭借其独特的创意和精湛的表演脱颖而出,获得了评委们的高度评价。

本报记者 李居正 文/图

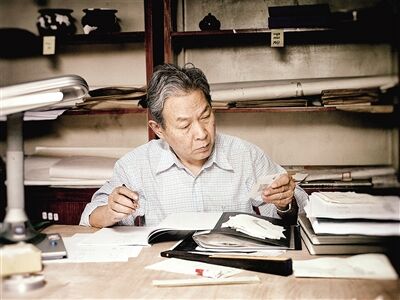

《我们为何要考古:李伯谦自述》出版 “温暖而有力量”地讲好考古故事

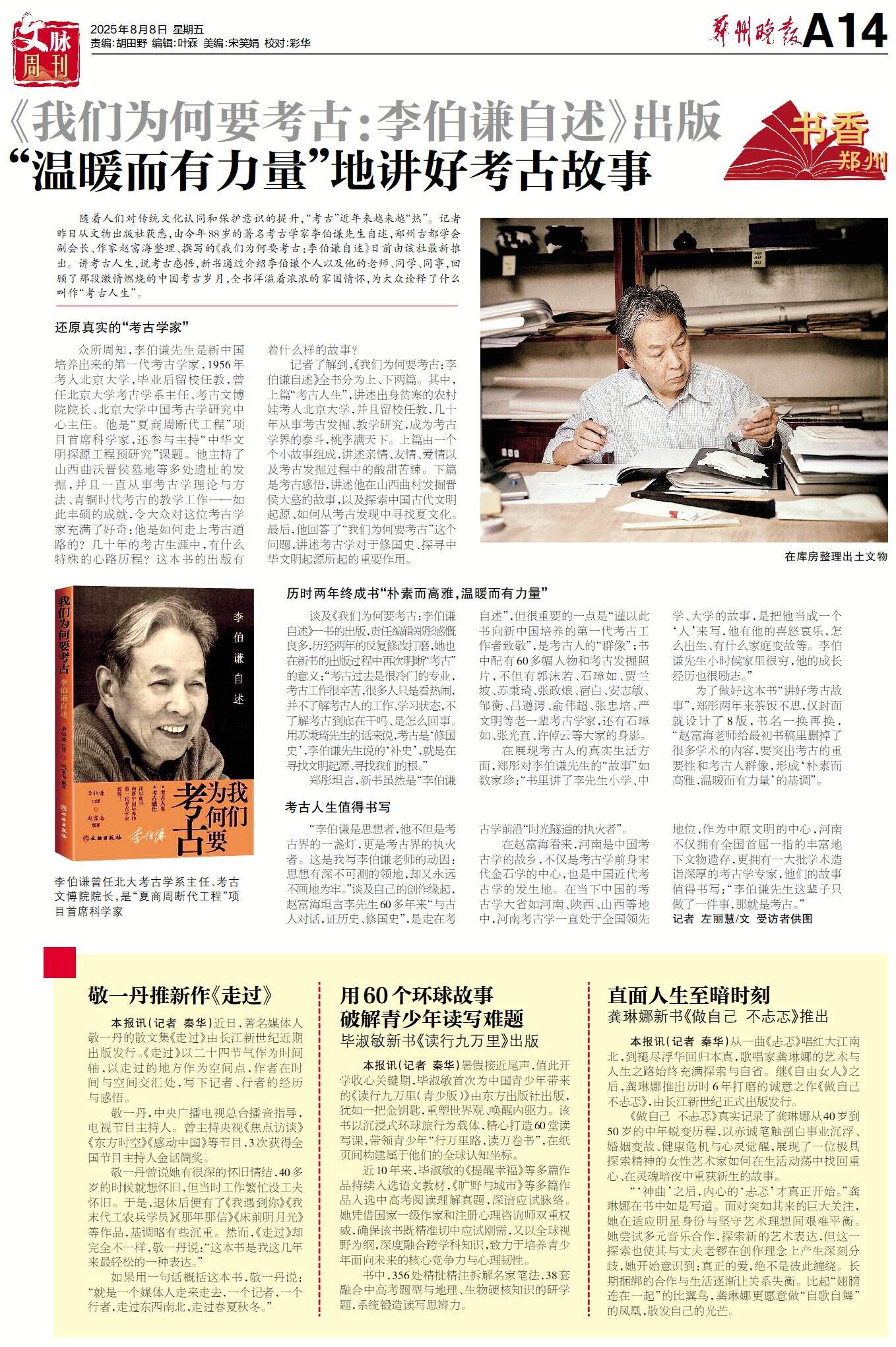

在库房整理出土文物

李伯谦曾任北大考古学系主任、考古文博院院长,是“夏商周断代工程”项目首席科学家

随着人们对传统文化认同和保护意识的提升,“考古”近年来越来越“热”。记者昨日从文物出版社获悉,由今年88岁的著名考古学家李伯谦先生自述,郑州古都学会副会长、作家赵富海整理、撰写的《我们为何要考古:李伯谦自述》日前由该社最新推出。讲考古人生,说考古感悟,新书通过介绍李伯谦个人以及他的老师、同学、同事,回顾了那段激情燃烧的中国考古岁月,全书洋溢着浓浓的家国情怀,为大众诠释了什么叫作“考古人生”。

还原真实的“考古学家”

众所周知,李伯谦先生是新中国培养出来的第一代考古学家,1956年考入北京大学,毕业后留校任教,曾任北京大学考古学系主任、考古文博院院长、北京大学中国考古学研究中心主任。他是“夏商周断代工程”项目首席科学家,还参与主持“中华文明探源工程预研究”课题。他主持了山西曲沃晋侯墓地等多处遗址的发掘,并且一直从事考古学理论与方法、青铜时代考古的教学工作——如此丰硕的成就,令大众对这位考古学家充满了好奇:他是如何走上考古道路的?几十年的考古生涯中,有什么特殊的心路历程?这本书的出版有着什么样的故事?

记者了解到,《我们为何要考古:李伯谦自述》全书分为上、下两篇。其中,上篇“考古人生”,讲述出身贫寒的农村娃考入北京大学,并且留校任教,几十年从事考古发掘、教学研究,成为考古学界的泰斗,桃李满天下。上篇由一个个小故事组成,讲述亲情、友情、爱情以及考古发掘过程中的酸甜苦辣。下篇是考古感悟,讲述他在山西曲村发掘晋侯大墓的故事,以及探索中国古代文明起源、如何从考古发现中寻找夏文化。最后,他回答了“我们为何要考古”这个问题,讲述考古学对于修国史、探寻中华文明起源所起的重要作用。

历时两年终成书“朴素而高雅,温暖而有力量”

谈及《我们为何要考古:李伯谦自述》一书的出版,责任编辑郑彤感慨良多,历经两年的反复修改打磨,她也在新书的出版过程中再次明晰“考古”的意义:“考古过去是很冷门的专业,考古工作很辛苦,很多人只是看热闹,并不了解考古人的工作、学习状态,不了解考古到底在干吗、是怎么回事。用苏秉琦先生的话来说,考古是‘修国史’,李伯谦先生说的‘补史’,就是在寻找文明起源、寻找我们的根。”

郑彤坦言,新书虽然是“李伯谦自述”,但很重要的一点是“谨以此书向新中国培养的第一代考古工作者致敬”,是考古人的“群像”;书中配有60多幅人物和考古发掘照片,不但有郭沫若、石璋如、贾兰坡、苏秉琦、张政烺、宿白、安志敏、邹衡、吕遵谔、俞伟超、张忠培、严文明等老一辈考古学家,还有石璋如、张光直、许倬云等大家的身影。

在展现考古人的真实生活方面,郑彤对李伯谦先生的“故事”如数家珍:“书里讲了李先生小学、中学、大学的故事,是把他当成一个‘人’来写,他有他的喜怒哀乐,怎么出生、有什么家庭变故等。李伯谦先生小时候家里很穷,他的成长经历也很励志。”

为了做好这本书“讲好考古故事”,郑彤两年来茶饭不思,仅封面就设计了8版,书名一换再换,“赵富海老师给最初书稿里删掉了很多学术的内容,要突出考古的重要性和考古人群像,形成‘朴素而高雅,温暖而有力量’的基调”。

考古人生值得书写

“李伯谦是思想者,他不但是考古界的一盏灯,更是考古界的执火者。这是我写李伯谦老师的动因:思想有深不可测的领地,却又永远不画地为牢。”谈及自己的创作缘起,赵富海坦言李先生60多年来“与古人对话,证历史、修国史”,是走在考古学前沿“时光隧道的执火者”。

在赵富海看来,河南是中国考古学的故乡,不仅是考古学前身宋代金石学的中心,也是中国近代考古学的发生地。在当下中国的考古学大省如河南、陕西、山西等地中,河南考古学一直处于全国领先地位,作为中原文明的中心,河南不仅拥有全国首屈一指的丰富地下文物遗存,更拥有一大批学术造诣深厚的考古学专家,他们的故事值得书写:“李伯谦先生这辈子只做了一件事,那就是考古。”

记者 左丽慧/文 受访者供图

敬一丹推新作《走过》

本报讯(记者 秦华)近日,著名媒体人敬一丹的散文集《走过》由长江新世纪近期出版发行。《走过》以二十四节气作为时间轴,以走过的地方作为空间点,作者在时间与空间交汇处,写下记者、行者的经历与感悟。

敬一丹,中央广播电视总台播音指导,电视节目主持人。曾主持央视《焦点访谈》《东方时空》《感动中国》等节目,3次获得全国节目主持人金话筒奖。

敬一丹曾说她有很深的怀旧情结,40多岁的时候就想怀旧,但当时工作繁忙没工夫怀旧。于是,退休后便有了《我遇到你》《我末代工农兵学员》《那年那信》《床前明月光》等作品,基调略有些沉重。然而,《走过》却完全不一样,敬一丹说:“这本书是我这几年来最轻松的一种表达。”

如果用一句话概括这本书,敬一丹说:“就是一个媒体人走来走去,一个记者,一个行者,走过东西南北,走过春夏秋冬。”

用60个环球故事 破解青少年读写难题

毕淑敏新书《读行九万里》出版

本报讯(记者 秦华)暑假接近尾声,值此开学收心关键期,毕淑敏首次为中国青少年带来的《读行九万里(青少版)》由东方出版社出版,犹如一把金钥匙,重塑世界观、唤醒内驱力。该书以沉浸式环球旅行为载体,精心打造60堂读写课,带领青少年“行万里路,读万卷书”,在纸页间构建属于他们的全球认知坐标。

近10年来,毕淑敏的《提醒幸福》等多篇作品持续入选语文教材,《旷野与城市》等多篇作品入选中高考阅读理解真题,深谙应试脉络。她凭借国家一级作家和注册心理咨询师双重权威,确保该书既精准切中应试刚需,又以全球视野为纲,深度融合跨学科知识,致力于培养青少年面向未来的核心竞争力与心理韧性。

书中,356处精批精注拆解名家笔法,38套融合中高考题型与地理、生物硬核知识的研学题,系统锻造读写思辨力。

直面人生至暗时刻

龚琳娜新书《做自己 不忐忑》推出

本报讯(记者 秦华)从一曲《忐忑》唱红大江南北,到褪尽浮华回归本真,歌唱家龚琳娜的艺术与人生之路始终充满探索与自省。继《自由女人》之后,龚琳娜推出历时6年打磨的诚意之作《做自己 不忐忑》,由长江新世纪正式出版发行。

《做自己 不忐忑》真实记录了龚琳娜从40岁到50岁的中年蜕变历程,以赤诚笔触剖白事业沉浮、婚姻变故、健康危机与心灵觉醒,展现了一位极具探索精神的女性艺术家如何在生活动荡中找回重心、在灵魂暗夜中重获新生的故事。

“‘神曲’之后,内心的‘忐忑’才真正开始。”龚琳娜在书中如是写道。面对突如其来的巨大关注,她在适应明星身份与坚守艺术理想间艰难平衡。她尝试多元音乐合作,探索新的艺术表达,但这一探索也使其与丈夫老锣在创作理念上产生深刻分歧,她开始意识到:真正的爱,绝不是彼此缠绕。长期捆绑的合作与生活逐渐让关系失衡。比起“翅膀连在一起”的比翼鸟,龚琳娜更愿意做“自歌自舞”的凤凰,散发自己的光芒。

东汉名臣卓茂: 用“高情商”书写传奇仕途

清代画家张士葆作《云台三十二将图》中的卓茂

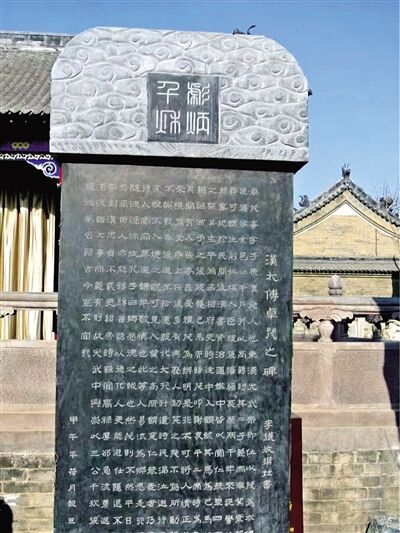

新密老城卓君庙汉太傅卓茂之碑

在东汉做大臣需要什么?家世?人脉?能力?除了以上几个要素,东汉名臣卓茂以亲身经历证明,想在变幻莫测的朝堂中安身立命,还需要一颗细腻敏锐的玲珑心。

卓茂生于南阳郡宛县(今河南省南阳市宛城区),其人生的高光时刻与深厚渊源,却与今日郑州新密市紧密相连。他以过人的能力和审时度势的非凡智慧著称,堪称一位深谙处世之道的“高情商大师”,完美诠释了何为“能力突出,进退有度”。

出身不凡,才情兼备显风范

卓茂,字子康,南阳郡宛县人。在当时,能成为“名臣”,家世、能力都是必不可少的,卓茂比其他人更突出的,还有察言观色、审时度势的智慧。

论家世——“父祖皆至郡守。”卓茂的祖父、父亲都做过郡太守,在当时可谓官宦子弟。

论能力——“习《诗》《礼》及历算,究极师法,称为通儒。”卓茂学习《诗经》《礼记》和历法算术,深得师傅博士江生之学,号称“通儒”。

论情商——“性宽仁恭爱。乡党故旧,虽行能与茂不同,而皆爱慕欣欣焉。”他生性仁爱恭谨,乡邻朋友,即使品行才能和卓茂不一样,也很喜欢他。

有这样的背景,卓茂初做官就在丞相府,追随当时的丞相、孔子后人孔光,颇受孔光重视,一路升为侍郎、密县(今郑州新密市)县令。

卓茂本可仕途通达,成为一代能臣造福天下百姓——如果没有“王莽篡汉”的话。

南朝范晔《后汉书》记载了他在动荡年代的清醒抉择:“王莽秉政……迁茂为京部丞,密人老少皆涕泣随送。及莽居摄,以病免归郡,常为门下掾祭酒,不肯做职吏”“更始立,以茂为侍中祭酒,从至长安,知更始政乱,以年老乞骸骨归”。

当时王莽执掌政权,升任卓茂为京部丞。始建国元年(公元9年),王莽篡汉称帝。王莽在位时,卓茂称病罢官回乡,常任门下掾祭酒,不肯担任实职。更始元年(公元23年),更始帝刘玄即位,任卓茂为侍中祭酒,他随刘玄到了长安,但很快洞悉更始政权内部混乱不堪,便果断以年老为借口请求告老回家,远离了权力漩涡。

直到建武元年(公元25年),光武帝刘秀即位,建立东汉。刘秀任命卓茂为太傅,封褒德侯。历经乱世沉浮,始终保持清醒与气节的卓茂,此时才终于真正进入了权力核心,成为光武帝极为倚重的股肱之臣。

宽仁之举,德化密县传佳话

卓茂的“高情商”不仅体现在朝堂政局的清醒选择,更体现在他对待普通百姓的态度上。关于卓茂“宽仁恭爱”的性格,史书上留下了生动的注脚。

《后汉书》记载,在丞相府做官时,卓茂曾经有一次出门,有人说卓茂骑的马是他的。卓茂问那个人说:“你的马丢失多长时间了?”那人回答说:“一个多月了。”卓茂有这匹马好几年了,心中知道那个人弄错了,但“默解与之,挽车而去”,默不出声解开马交给那个人,自己拉起车离去。卓茂回过头说:“如果不是你的马,劳驾到丞相府还我。”后来,马的主人果然从别处找回自己丢的马,就到丞相府还马,向卓茂道歉,卓茂毫不怪罪他。可见卓茂“性不好争如此”。

后来卓茂被任为密县县令,他刚到县中,有所改革,但官民不信服,嘲笑他,邻县的人听说后也嘲笑他没有能力。河南郡为他派监理县令,卓茂也不怀疑,治理政事和往常一样。几年之后,教化大行,路不拾遗。汉平帝在位时(公元前1年—公元6年),发生蝗灾,河南二十多县都遭灾,唯独蝗虫不进密县境内。督邮(东汉官名)报告太守,太守不相信,亲自前去检查,见到实情后才佩服卓茂。

这两个故事虽或带传奇色彩,却生动印证了卓茂的品德与治理成效。

身后殊荣,历史铭记永流传

建武四年(公元28年),担任太傅三年后,卓茂去世。光武帝刘秀“赐棺椁坟地”,并“车驾素服亲临送葬”,哀荣备至。

永平三年(公元60年),汉明帝刘庄追念中兴功臣,图画二十八将于南宫云台,后又增补卓茂与窦融、王常、李通四人,共称“云台三十二将”。卓茂作为唯一文官位列其中,足见其历史地位。

卓茂曾倾注心血治理的密县,在他去世后,当地百姓为纪念他,在县城东门外立衣冠冢,建卓茂祠,历朝密县县令上任后都要赴卓茂祠祭拜。隋代县城迁至今新密老城,人们又在老城修建了第二座卓茂祠,终年祭祀不绝。

2008年3月20日,新密市文物保护管理所在进行文物普查时,新密市大隗镇河屯村西头组村村民张全喜家中发现一块古碑刻,上书“汉太傅衣冠冢”六个字,并由当地群众指认,找到古碑原来所立的墓葬。据嘉庆年间的《密县志》记载:“在大隗镇卓君庙前,相传葬卓君衣冠处。”

从密县县令的勤政爱民,到“不仕王莽”的清醒,再到太傅之位上的国之肱骨,卓茂以其非凡的智慧、坚定的气节与宽厚的仁德,在东汉开国史上书写了浓墨重彩的一笔。他审时度势的进退之道、宽仁恭爱的处世哲学,不仅为他赢得了“云台三十二将”的殊荣,更在治理过的土地上留下了不朽的印记。卓茂与新密的故事,是贤臣良吏与一方水土相互成就的永恒佳话,也是历史长河中,智慧与德行力量穿越时空的回响。

本报记者 许怡童