青花瓷的故乡在郑州 来博物馆了解它的前世今生

“丝路华章——唐代青花瓷瑰宝展”今日开幕

“丝路华章——唐代青花瓷瑰宝展”将持续到8月底

许多人或许想知道,青花瓷究竟与郑州有着怎样的渊源呢?

由郑州市文物局主办,河南南水北调博物馆、郑州市文物考古研究院、郑州大象陶瓷博物馆承办的“丝路华章——唐代青花瓷瑰宝展”将为你解开谜底。本次大展今日将在河南南水北调博物馆开幕。

展览汇集国内相关博物馆和文物考古研究机构收藏的青花瓷及相关文物百余件。其中,来自“黑石号”沉船的唐长沙窑青釉褐绿彩碗、巩县窑白釉绿彩盏、邢窑白釉杯,郑州上街区唐墓出土的唐青花塔式罐、扬州市唐城遗址出土的唐青花执壶、景德镇陶瓷大学的元代青花缠枝牡丹纹钵等重量级展品首次集中亮相。

作为中国瓷器主流品种之一,青花瓷的起源、产地、烧造历史也一直是大家关注的焦点。进入21世纪以后,随着“黑石号”沉船唐代青花瓷盘的展出、巩义黄冶窑遗址的抢救发掘、郑州市文物考古研究院在郑州上街唐代墓葬的发掘,大量青花瓷片及两个白釉青花塔式罐的出现,完全确认了唐代青花瓷的存在。

“青花瓷的故乡”正是郑州巩义窑唐青花。从巩义窑的炉火纯青,到丝绸之路的悠悠驼铃;从扬州唐城遗址中唐青花的静默出土,再到印尼“黑石号”沉船唐青花的惊世再现,唐青花不仅承载着大唐的繁华与梦想,更作为黄河文化使者,将东方美学的精髓播撒至世界。

据悉,“丝路华章——唐代青花瓷瑰宝展”将持续至8月底,其间还将举办青花文创设计大赛、青少年陶艺工坊等系列活动。

记者 左丽慧 文/图

河南博物院精品瓷器美爆了

来感受陶瓷艺术之美

河南陶瓷在中国陶瓷发展史上占有重要地位。陶瓷器也是河南博物院收藏的重要门类,不仅种类繁多,而且具有时代连续性。从早期裴李岗文化的夹砂红陶和灰陶,到明清时期皇宫用瓷,涵盖了河南陶瓷的基本发展脉络,体现了中国陶瓷艺术的精髓。

乳钉纹红陶鼎

所处时代:新石器时代

乳钉纹红陶鼎,1977年新郑裴李岗遗址出土,红陶器,高22厘米,口径23厘米,为夹砂红陶胎,泥条盘筑而成。这件陶鼎为手制,胎壁厚薄不均,并且由于烧制火候不高,胎质疏松易碎,体现出这一时期陶鼎的原始性。乳钉纹红陶鼎是目前发现时代最为久远的完整陶鼎,为了解八千年前中原地区原始先民的日常生产和生活提供了重要线索。

黄釉扁壶

所处时代:北齐

黄釉扁壶,通高20.5厘米,1971年河南安阳北齐范粹墓葬出土。壶形体扁圆如皮囊,敞口短颈,扁圆腹,平底实足,两肩各一系孔,颈肩之间饰联珠纹一周。壶腹两面模印五人一组的乐舞图案,经考证乃是风靡当时的“胡腾舞”。黄釉扁壶无论是形制还是装饰,都洋溢着浓厚的西域风情,又是绝对纪年墓中出土,是研究北齐陶瓷工艺、乐舞艺术及民族融合的珍贵资料。

彩陶双连壶

所处时代:新石器时代

彩陶双连壶于1972年出土于郑州市大河村遗址。器物为泥质红陶,由两只形制相同的陶壶并列连接组成,敞口缩颈,鼓腹平底,腹部连接处有一椭圆形口相通,两侧各饰一耳。此壶工艺复杂、造型别致、风格独特,可能是举行重大礼仪活动或部落结盟时首领的对饮酒具,是和平、友好、相敬、相亲的象征。

七层彩绘连阁陶仓楼

所处时代:东汉

七层彩绘连阁陶仓楼,东汉陶建筑器,通高192厘米,面阔168厘米,进深78厘米,1993年河南焦作白庄6号汉墓出土。仓楼由主楼、附楼、院落、阁道四部分组合而成。整座建筑模型各部分可分拆组装,构件共31件。主楼为七层仿木构建筑,附楼为三层高台建筑,在第二、三层中间横架着长方形的阁道,前有院落,院内俯卧一看门犬。陶仓楼主楼高大雄伟,配楼挺拔秀丽,又有阁道横架,使其巧妙连为一体,正是汉代“复道行空”高超建筑技术的真实写照。

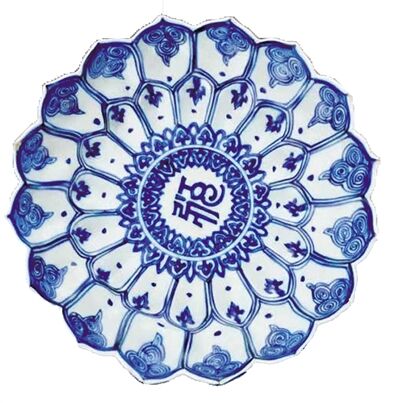

青花梵文莲瓣洗

所处时代:明

青花梵文莲瓣洗,明代万历年间瓷器,高5.5厘米,口径19厘米。洗呈莲花状,以4层64瓣莲瓣组成一朵青莲造型。此洗青花釉料造型、纹饰均体现了万历时期瓷器的典型艺术风格。底足上双圈弦纹内有“大明万历年制”六字楷书款。这件青花梵文莲瓣洗造型别致,画工精细,手塑与彩绘并施,是明代景德镇窑的上乘佳作,对研究明代官窑青花的制作工艺和发展历程有重要参考价值。

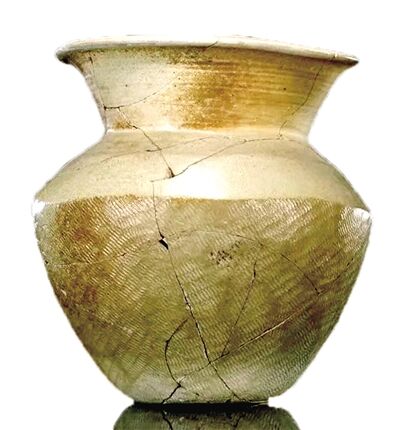

原始瓷尊

所处时代:商

原始瓷尊,1954年郑州市人民公园商代贵族墓出土,高26厘米,口径21厘米,侈口,短颈,鼓腹,平底微凹。颈部饰以数周波折纹,肩部以下以拍印的细绳纹为饰。器体内外满施青灰色釉,釉质稀薄,有轻微流釉现象。该尊用高岭土烧制而成,胎色为灰白色,烧成温度达1200多摄氏度,胎薄而坚致。原料的处理和胎体比较粗糙,与后期成熟制瓷相比,带有明显的原始性,但具备了瓷器的基本特征,对研究中国瓷器的起源具有十分重要的意义。

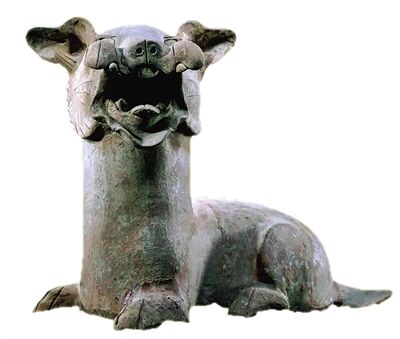

左卧姿红陶狗

所处时代:东汉

左卧姿红陶狗,河南省南阳市汉墓出土,高42.5厘米,身长50厘米,泥质红陶,模制而成,空心。陶狗呈左卧姿态,面向左顾,昂首竖耳,双目外凸,张口露齿,粗尾贴地,尾尖上卷,四肢着地,表现了狗发现目标尚在远处,已然警觉,猛然伸长脖颈,吠叫报信的神情。这件陶卧狗造型生动,神态逼真,不仅是一件陶塑艺术珍品,而且对于汉代社会生活及墓葬习俗的研究有一定的参考价值。

五彩十二月花卉杯

所处时代:清

五彩十二月花卉杯又称十二月花神杯,是用青花、五彩在薄胎瓷杯上来绘饰12个月份的代表花卉,并配以相应的诗句,一套共12只,每杯一花一诗,并落“赏”字印于诗尾。五彩十二月花卉杯是清康熙年间由景德镇窑创烧,是集制瓷工艺、书、画、诗、印于一体的瓷器名品,体现了古人对多种艺术形式融会贯通、相互借鉴的艺术创作思想。

记者 秦华 文 河南博物院供图

龙门石窟:镌刻在崖壁上的文明瑰宝

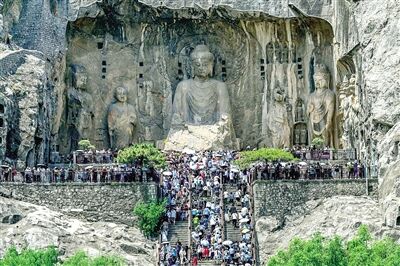

游客在河南省洛阳市龙门石窟景区内游览

古老洛阳城南、滔滔伊水岸畔,龙门石窟千载伫立。

“都门遥相望,佳气生朝夕。”2345个窟龛、11万余尊石刻造像、2800余块碑刻题记,以峭壁层阿为依托,在夹岸两山镌刻下沧桑的历史印记,吸引无数中外游人流连于此。

5月19日下午,习近平总书记考察了龙门石窟,了解当地加强历史文化遗产保护利用、推动文旅产业高质量发展等情况。

这是源远流长、气象万千的艺术史诗——

一凿一刻、一笔一画勾勒出的千年石窟,经历代营建,如同岁月长河里的璀璨诗章,成就了精深宏富的人类艺术宝库。

循伊水行,通高17.14米的卢舍那大佛颔首凝视、庄重典雅,跨越时空仍摄人心魄。龛窟之间,“秀骨清像、褒衣博带”的“中原风格”与丰满圆润的“大唐风范”交相辉映,尽显千古匠心。

由物质而思文明,去品味一个民族的精神品格、气节风骨。正如习近平总书记所指出,“中华文明经历了5000多年的历史变迁,但始终一脉相承,积淀着中华民族最深层的精神追求,代表着中华民族独特的精神标识,为中华民族生生不息、发展壮大提供了丰厚滋养”。

“自己的宝贝还得自己识宝,自己不要轻慢了。”习近平总书记殷殷寄语,今诵犹新。

这是交融互鉴、襟怀博大的文化自信——

自公元3世纪传入中国,石窟艺术便与中华优秀传统文化相结合并不断传承发展。由西到东,自北向南,连缀如珠玉,印刻下东西方文明与中国各民族文化交融的斧痕。

“中华文化之所以如此精彩纷呈、博大精深,就在于它兼收并蓄的包容特性。”2019年,在全国民族团结进步表彰大会上,习近平总书记曾以北魏孝文帝汉化改革及“洛阳家家学胡乐”等举例,强调文化互鉴融通在我国历史上的特殊意义。

龙门石窟,始凿于北魏孝文帝迁都洛阳之际,作为丝路古道上遗存至今的璀璨明珠,交汇着河西文化、鲜卑文化、中原文化等多重元素,亦可见诸多西方特色的装饰纹样,反映着文化交流、文明互鉴、民族融合的史实。

“以更加博大的胸怀,更加广泛地开展同各国的文化交流”“为传承创新中华优秀传统文化、增强中华文化影响力作出更大贡献”……习近平总书记对石窟之于文化研究、弘扬与交流的作用,格外关注。

只有充满自信的文明,才会在保持自己民族特色的同时包容、借鉴、吸收各种不同文明。

今天,当国际性展陈与文化对话日益频繁,以高技术手段推动流散文物数字化回归成为现实,“冷门绝学”得以延续、“国际显学”更添光彩,守望根本、胸怀天下,文明交流互鉴的时代交响弦歌不辍,博采众长的文化自信愈发笃定。

这是承载岁月、烛照未来的文明见证——

“木有时朽,土有时崩,金有时烁,至覆石以室,可永无泐。”近代之后,国家蒙辱、人民蒙难、文明蒙尘,大小石窟命运浮沉,遭受战乱、偷盗、破坏,一度危岩满崖、洞窟凋敝、栈道残破,饱经创痛。至新中国成立,经一代代文物工作者接力传承、修复和保护,方使明珠拂尘、重现光彩。

何止石窟,还有承载着历史记忆的甲骨、帛书、简牍、典册,陈列于中华大地的古街、古城、古建筑、古村落……

“我最关心的就是中华文明历经沧桑留下的最宝贵的东西。”守护文物和文化遗产,习近平总书记念兹在兹。

“保护好”放在第一位——近年来,我国石窟寺本体保护修缮、载体加固与环境治理、数字化保存与监测等方面的探索实践卓有成效。龙门石窟先后进行多项国内首创或领先的数字修复项目,并运用探地雷达探测、红外成像技术、3D扫描测绘数字化技术等方法完成了奉先寺“大修”。

“活起来”是必答题——搭建三维数据库、创新展陈方式、扩展文旅新场景……打开“云上龙门”小程序,禹王池、潜溪寺、宾阳洞等景物在眼前依次展开,足不出户便可沉浸感受文化之美;在复原研究成果的基础上,伎乐飞天脚踏祥云“动起来”,北魏乐舞盛景穿越千年时光,为今人所尽览。

“我们的文化在这里啊!是非常文明的、进步的、先进的。将来传下去,还要传五千年,还不止五千年。”习近平总书记饱含深情的一番话犹在耳畔。

新华社记者胡梦雪、袁月明、李嘉南

数字技术 让龙门石窟 “芳华永驻”

龙门石窟研究院工作人员查看3D打印佛首模型

万佛洞窟前南壁菩萨造像的3D打印模型 利用数字化技术复原后的3D打印模型

工作人员查看数字化复原后的窟前南壁菩萨造像

工作人员使用关节臂扫描仪对佛像进行数字化扫描

龙门石窟位于河南省洛阳市,是我国四大石窟之一,开凿于公元493年,现存2345个编号窟龛,10万余尊造像,2800余块碑刻题记。它以其窟龛造像雕刻精湛、内容题材丰富而闻名于世,2000年被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。

从2005年起,龙门石窟研究院开始为龙门石窟建立数字化档案,借助激光扫描、高清摄影等技术手段收集文物数据,以数字的形式留存千年石刻群的风貌,致力于让这一规模宏大、气势磅礴的石窟瑰宝“芳华永驻”。

依托高精度数字资源,龙门石窟研究院开创了残损文物虚拟复原及流散文物虚拟复位的新模式,以学术研究为依据,结合数字技术、3D打印技术、科技考古、颜料检测分析、传统技艺等多种技术,让残损造像重新展现在世人面前。目前,龙门石窟研究院正与浙江大学、武汉大学等高校合作,继续开展古阳洞、魏字洞等像龛及碑刻的数字化保护利用工作。

龙门石窟研究院还推出了“云上龙门”小程序,以数据为支撑,推动龙门石窟丰富多元的文化信息“走出去”“活起来”。小程序以虚拟游览体验为核心,兼顾学术研究成果的展示普及。公众指尖轻点,即可“云”赏龙门,获得数字技术与传统文化相结合的体验。

据新华社电

本版图片均据新华社