在中国美食特别是面食江湖里,方城烩面只是河南烩面的一支,尉氏烩面、萧记烩面、原阳烩面、郑州烩面、叶县烩面、合记烩面、浚县老式烩面、邓州高汤烩面、登封羊肉烩面……“河南美食,除了胡辣汤,就数烩面最出名,要是让全国面食来个大比拼,在河南人心目中,烩面是站在C位的。”郑州大学教授王刚伟指出,“烩面流派比较多,但从地方走出来,并在省会郑州走火的只有‘方城烩面’,而方城烩面里执牛耳者非‘张老炝’莫属了。”

匠心传承

将创新守护的地道炝锅烩面

传递给万千消费者

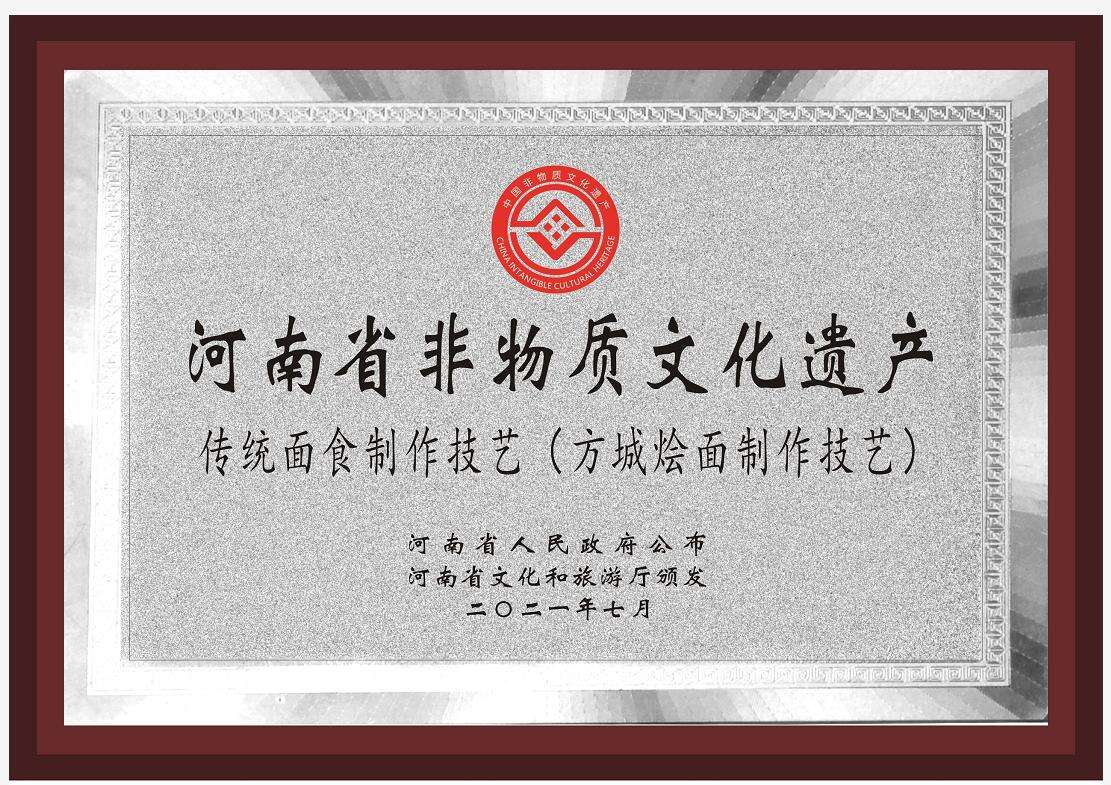

“方城烩面作为地方美食,能和郑州烩面一起入选河南省非物质文化遗产,一个人不得不提起。”长期关注地方餐饮的媒体人士李伊说:“这个人就是张林,正是他在方城当地政府的大力支持下,方城烩面制作技艺(张老炝炝锅烩面)入选《河南省非物质文化遗产》代表性项目名录,他本人也入选第五批省级代表性传承人。”

现在的张林,在郑州颇有名气,靠一碗香喷喷的炝锅烩面,赢得了社会的认可和郑州市民的喜爱。他因此获得了不少荣誉:河南省第十一、十二届青联委员、郑州市南阳商会副会长、方城商会副会长、郑州市工商联执行委员、郑州市金水区政协常委……

在张林的带领下,从2017年1月1日在郑东新区高铁站附近开出凯利中心店以来,“张老炝方城炝锅烩面”深耕细耘,在郑州掀起了“方城炝锅烩面”品类新热潮。

“2017年已成为“方城炝锅烩面”的新元年。”河南省餐饮与住宿行业协会一位副会长对此评价。不仅如此,2023年3月,张老炝方城炝锅烩面还获得了郑州市餐饮与饭店行业协会颁发的“新锐餐饮品牌”奖项。

“到今天,‘张老炝’品牌在几代人坚守、研发的基础上,承家学、师传统,以工艺讲究、配料独特著称。”张林介绍说,炝锅烩面的精髓,就在于炝,油温一定要控制在200℃以上。‘肉炒焦葱炒黄,一爆一炝加高汤’,这是祖辈流传下来的炝锅秘诀,也非常考验师傅的功力。只有火候油温和时间都把握的刚刚好,炝锅独有的焦香味才能充分释放出来。”

据了解,张老炝选用的羊肉是豫东小山羊,羊肉质细嫩肥瘦适中,吃起来香而不膻,用来制作炝锅烩面的优质原料。骨汤是用新鲜羊腿骨敲碎后熬制的,每天熬够五个小时才能变得又香又浓。用灯笼椒线椒等制成的羊油辣椒,香味足却不是很辣,据说这才是炝锅烩面的点睛之笔。

除此之外,“张老炝”另备祖传秘制“板货三”卤肉,肉品与配料皆来自天然,无任何添加。古法老汤、醇香筋道、本色本味是其三大特点,尤其卤猪前蹄人气指数爆棚。

“经过张林和他团队的精心研发,重要打磨出今天符合现代都市人口味的炝锅烩面。”李伊说:“这一碗炝出来的老南阳,与生俱来地饱含了老南阳特有的历史特色及情怀,‘张老炝’也注定是一碗有故事的面。”

守正创新

申遗成功的仅两家

其中一家就是方城烩面“张老炝”

“中餐历史,悠久绵长。”张林说:“作为河南中餐重要代表的烩面也非一成不变,在历史的长河中,‘守正创新’始终是中国餐饮的基因。”

落花时节,风轻草绿,最美人间四月天。春日的上午,记者来到方城县博望镇一家黄金梨生产基地,刚刚下过隆隆春雨,气温陡降,黄金梨基地的梨花也随风化作春泥,看着剩下的稀疏梨花,忽然想起了白居易在《长恨歌》中的“玉容寂寞泪阑干,梨花一枝春带雨。”

“这是郑州张老炝炝锅烩面回咱们方城寻根的。”同行的博望镇负责人对黄金梨生产基地老板介绍起记者一行人时这样说。

“‘张老炝’?这就是代表咱们方城烩面申请省级非物质文化遗产的那个‘张老炝’吗?”女负责人鸥姐听到介绍后顿时兴奋了起来,当得到肯定的答复时,她羡慕地说:“咱们方城烩面那么多,唯独你们‘申遗’成功了,成了咱们这烩面走出去的‘代表’,太让人羡慕了!”

“现在可以统计的是,在各地的方城烩面有2800多家,在‘张老炝’申请入选河南省第五批非物质文化遗产代表性项目后,‘张老炝’正式成为方城烩面走出去的代表。”同日下午,记者来到方城县文化馆展馆,一走进展馆,大门显眼位置就是“张老炝”预包装烩面的展区。对此,文运罡说:“‘张老炝’的老板张林不仅有着良好的商业思维,还有着很强的‘品牌意识’,他一直是方城烩面参与申遗的积极响应者和推动者。”

2021年7月19日,河南省政府正式公布第五批河南省非物质文化遗产代表性项目名录,其中,有一项为方城烩面制作技艺,因为与郑州烩面制作技艺同时入选,显得格外引人注意。

在河南的烩面江湖里,为什么独方城烩面制作技艺(张老炝炝锅烩面)能入选《河南省非物质文化遗产》代表性项目名录,张林能入选第五批省级代表性传承人呢?

“方城烩面项目的申报地区为方城县,除方城县政府及当地相关部门的积极推动外,‘张老炝’也是‘幕后英雄’。”文运罡回忆说,2017年起,张老炝方城炝锅烩面传承人张林就致力于推动方城烩面制作技艺的申遗工作,并用了四年时间,完成了该技艺从县级非物质文化遗产到市级非物质文化遗产,再到省级非物质文化遗产的跃迁。

“烩面是河南特色美食,但地方美食成功申请‘非遗’,并不是件容易的事,所以,刚开始各级进行非物质文化遗产申请的时候,我们的首选并非‘张老炝’,因为‘张老炝’在方城目前并没有实体店,我们首先想到的是在方城开店的代表们。”文运罡说:“没想到,张林一听说这件事后主动找到我们,多次从郑州回来推进此事,仅申报材料就反复修改了三、四十次,最终方城烩面制作技艺(张老炝炝锅烩面)成功入选《河南省非物质文化遗产》代表性项目名录,他本人也入选第五批省级代表性传承人。”

王刚伟指出:“现在再看,文化助力品牌,市场激活文化。张林以及张老炝为方城烩面带来的积极影响,比想象中更为深远。”

“当时,从县里到市里再到省里逐级申报,材料前前后后修改了30多次。”张林说,省级非物质文化遗产的评定非常严谨,填报内容也非常详细,包括分布范围、历史沿革、传承方式、主要特征、文化意义、社会功能、传承脉络、保护计划等多个方面,每一项背后都是大量细致的工作。

“传承创新显成果,非物遗产扬美名!”得知方城烩面制作技艺入选省级非物质文化遗产,南阳当地一位知名人士专门写了一首《大美张老炝》表达欣喜之情,并为张老炝点赞!

华丽转身

“张老炝”一个年轻而古老的演绎

成年轻人打卡的现象级品牌

现在,张老炝在重新定义了炝锅烩面这个品类的同时,更重要的行业价值则在于,这是老南阳烩面第一次以现代餐饮的品牌化、连锁化餐厅形象出现,在郑州这座“烩面之都”里,它异军突起的扛起了方城炝锅烩面的一面大旗,让一个来自县级市场的细分品类,在更高级的市场里赢得了一席之地。

“张老炝”作为方城烩面的优秀代表入选《河南省非物质文化遗产》代表性项目目录后,得到了快速发展。张林介绍说:“‘非物质文化遗产’相对于‘物质文化遗产’而言,是对文化多样性和人类创造力的尊重,传统技艺是其中的重要内容。方城烩面技艺入选省级非遗,是张老炝的,更是千千万万方城烩面从业者的。 ”

在此次方城烩面寻根之旅中记者了解到,张老炝在不断发展的同时,从未停止推广家乡地域文化及美食文化。在张老炝店内,随处可见方城文化的踪迹:汉文化、诸葛亮、汉长城、方城石猴等;多次邀请方城坠胡说书戏进行巡演;邀请方城石猴代表性传承人在店内现场雕刻演示;组织相关媒体走进南阳方城,传递方城的地方文化,通过媒体的传播,让更多人了解方城地域文化及美食文化……

其实,不仅烩面,也不仅张林,随着时代的发展,方城人有着浓郁的非物质文化遗产情结,这些年来,方城多措并举,点亮非遗振兴乡村火焰,并根据方城非遗项目的特点属性,加大传承和发展力度。“目前,通过开发方城烩面、博望锅盔、方城黄石砚、石猴、益姆膏、梳篦、泥塑、葫芦烙画等特色非遗商品9大类243种商品,做好外宣用品、旅游纪念品、商务交往“伴手礼”的设计和开发,打造‘方城礼物’。方城文旅的品牌影响力正在走出河南,走向全国。”文运罡说:“在方城烩面制作技艺的县级、市级非物质文化遗产申报中,张老炝同样有着重要贡献。”

作为一家餐饮企业,为何对申遗工作如此重视?“有必要吗?”“值得吗?”近几年间,张林也听到过不少质疑。

“我从来没有动摇过,从个人来说,我对方城烩面有着特殊的情感;从更高的层面来看,没有文化的品牌是没有根基和灵魂的。”话音未落,张林又补充道:“这里说的品牌,不只是张老炝,而是整个方城烩面!”

谈及烩面,张林有着说不完的话,他说:“现在到‘张老炝’你会品尝到满满胶原蛋白的卤猪前蹄、咸香可口的卤山林鸡、富有嚼劲的卤黄牛腱及其他精美凉菜。另外,在‘张老炝’美味不止这些,火烧也是我们这的特色产品。可别小看这块圆圆小小的火烧,现如今,火烧也已被列入‘非物质文化遗产名录’,火烧纯手工现打,喷香金黄、外焦里软,特别创新加入香葱形成独特风味,与炝锅烩面组成最佳CP拍档。”

“如今,方城县正在实施‘千城万店’计划,筹建烩面小镇、方城烩面文化产业园,建立了工业化生产线,加快打造百亿产业集群和‘中国烩面之都’。”文运罡介绍说:“截至目前,方城烩面商家已达2800多家,遍布河南省内外,成为全国知名特色餐饮品牌和方城名片。”

“‘张老炝’不仅是方城烩面的骄傲,也正在成长为河南烩面界的一张名片。”王刚伟感叹地说:“‘张老炝’很成功!他从2017年到2023年,用6年时间,把一家烩面馆完成了从县级非遗到省级非遗,方城烩面制作技艺也从普通的烹饪技艺,完成了‘文化加持’,实现了从‘一碗面’到‘一张文化名片’的华丽转身。”

正观新闻·郑州晚报记者 樊无敌 李珂