我是谁?我从哪里来?根生何处,姓源何时。“寻根问祖”从古至今一直都是中华民族的独有文化,是一种人的本性,更是一种情结和一份情感。反向追溯,寻找自己从哪里来,找到自己心灵的归宿。

由郑州市归国华侨联合会主办、大文创研究院协办的“寻根中原”文化探源活动已近过半,让我们从寻根代表的随笔小记中,聆听“老祠堂”的故事。

自“姓氏中国·寻根中原”文化探源活动启动至今,我们已经行走15天,近半路程,探寻了6市12县16个姓氏老祠堂,感受到了每个姓氏家族独有的属于自己的文化底蕴和家风家训。

我们第一站来到了陈姓郡望地——长葛。陈姓发源于河南淮阳,盛于颖川。陈姓7000万人,其中5000多万为颖川衍派,子孙遍天下,史称中华望族。而颖川陈氏的发迹,与陈寔有着密不可分的关系。陈寔是东汉人,颖川陈氏的第九世孙,生于长葛市古桥镇陈故村。

当地的陈姓后裔得知我们前来寻找陈寔遗迹时,纷纷热情地加入到向导行列,跟我们讲述了许多有关陈寔的故事。

在纪念陈寔的德星观,我们得知,陈寔为官期间清正廉洁,百姓安居乐业。他在辞官回乡之后,与人友善,德高望重,还投身教育事业,在西樊楼建了颍川学堂,因此被世人尊为“德星”。广为流传的“梁上君子”“难兄难弟”“德星相聚”等成语典故,也都是讲的陈寔的故事。

从这些故事中,我们得知陈寔公一生德高望重,名倾天下,胸怀宽广,以德服人,他一生追求德行天下,去世时,相邻府丞郡县的官吏、百姓们都来送别,一天时间内有3万余人前来吊唁。由此可以看出,陈氏之所以在陈寔公这里发迹不是没有理由的。

而陈氏后人也正是因为继承了这些好的家风、家训与家族精神,才培养出陈群、陈泰等优秀的子孙,才得以让颍川陈氏声名显赫,人文鼎盛,后世子孙遍天下,为中华文明的发展和传播做出了巨大贡献。

千秋功过,于祠堂可见一斑;华夏祖先,从祠堂可知谱序流传。在寻根的路上,我们从祠堂中找到了家族的起源。

在禹州许屯村的许文正公祠,守祠人许德超给我们讲述了许姓的起源。我们一起翻阅许姓家谱,了解许文正公后裔的发展与变迁。

在禹州方岗的方氏总祠堂,我们了解到华夏方氏的根源就在这里,以及雷、方、邝三姓同出一源。方氏宗亲会会长方思文赠送方氏祖地上的土与水,供我们带回新郑黄帝故里栽种寻根树。

千年“龙与帝王”的不解之缘,我们在“中华刘姓始祖苑”找到了答案。93岁的老爷子刘福明,给我们讲述了得姓始祖刘累御龙以及刘氏先贤的光辉事迹。

刘姓是我国当代四大姓氏之一,人口8000多万,遍布海内外。历史上称帝称王者就有66人之多,统治中国长达650多年,是中国历史上出皇帝最多,统治中国最久的姓氏,并产生了汉族、汉语、汉字的专称。专家在评价刘氏文化对中华传统文化中的贡献时,用了“帝王之尊、民族之名、影响之巨”12个字来概括。

据世界刘氏联谊总会署理主席刘松林介绍,每年公历4月19日是世界刘氏祭拜始祖大典之日,来自世界各地的刘氏后裔齐聚中华刘姓始祖苑,共同祭拜始祖累公,吃团圆饭、饮团圆酒、磕孝敬头,最多时待客1000桌。

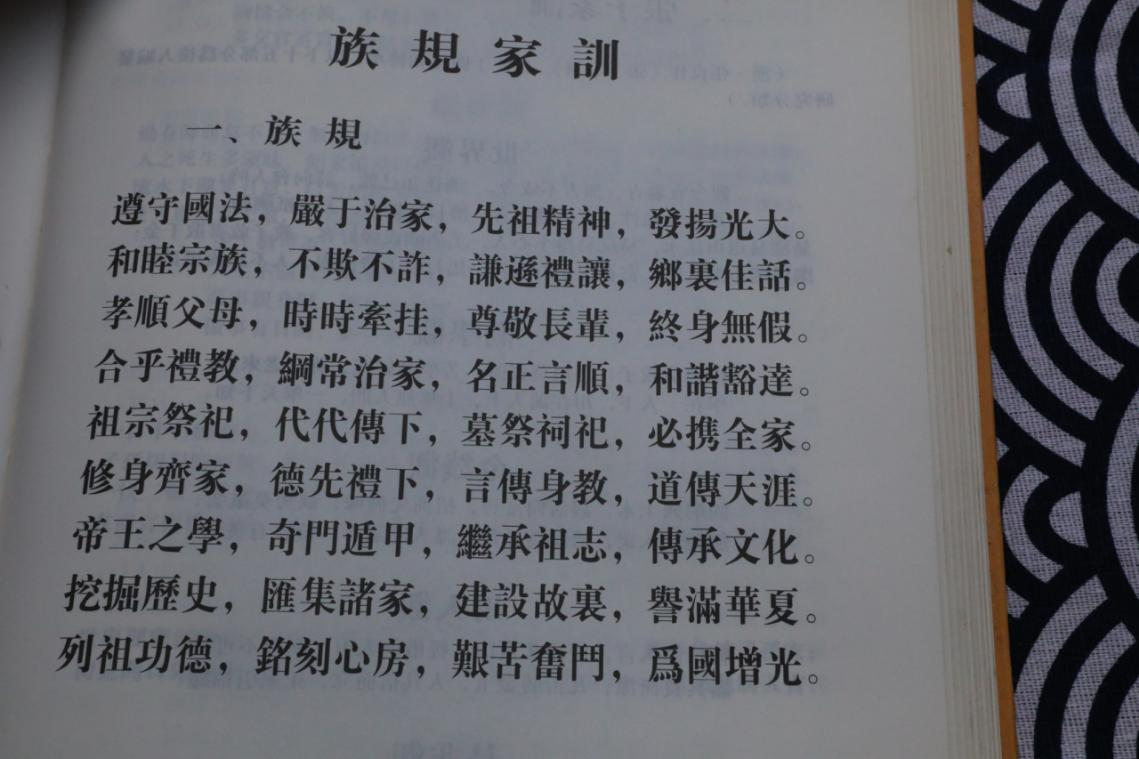

“遵守国法,严于治家,先祖精神,发扬光大……”在郏县张良祠,我们跟随张良后裔一起诵读张氏家训。

“张良刺秦”“圯上受书” “智斗鸿门”“明烧栈道,暗度陈仓”等一段段佳话为后人称道,宝丰县的张柳松创作20幅张良画卷描述张良故事,为张良祠堂建立做助力。

张良历史博物馆董铁忠老先生给我们讲述张良功高德厚、淡泊名利的精神。坐在张良墓碑前,看着清光绪年间张崇写的碑文,思绪翻飞,仿佛穿越时空,身临其境感受先贤智慧之伟大。

在鲁山赵姓始祖——造父墓前,40多年造父守墓人赵宗国给我们讲述了造父传授当地百姓识马、御马之术,改善生产力,推动农业发展,被誉为“马王爷”。造父文化研究会副秘书长赵宗清,带我们翻阅赵氏家谱,讲述造父为当朝立下的汗马功劳,以及传于后人的“忠”“勇”赵氏精神。

在大别山革命老区新县的肖家湾,我们看到了坐落在肖家湾西口的萧氏祠堂。翻阅萧氏族谱,我们可以看到,这里曾出两朝十宰相,孕育了43位开国将军,“忠”是萧家最主要的家风。

当我们在南阳宛城谢氏宗祠,探寻谢姓起源的时候,遇上了从新疆来寻根的谢姓宗亲。虽然相隔3000公里,素未谋面,但站在谢氏宗祠前这一刻,他的人生找到了出处,心灵有了归宿。

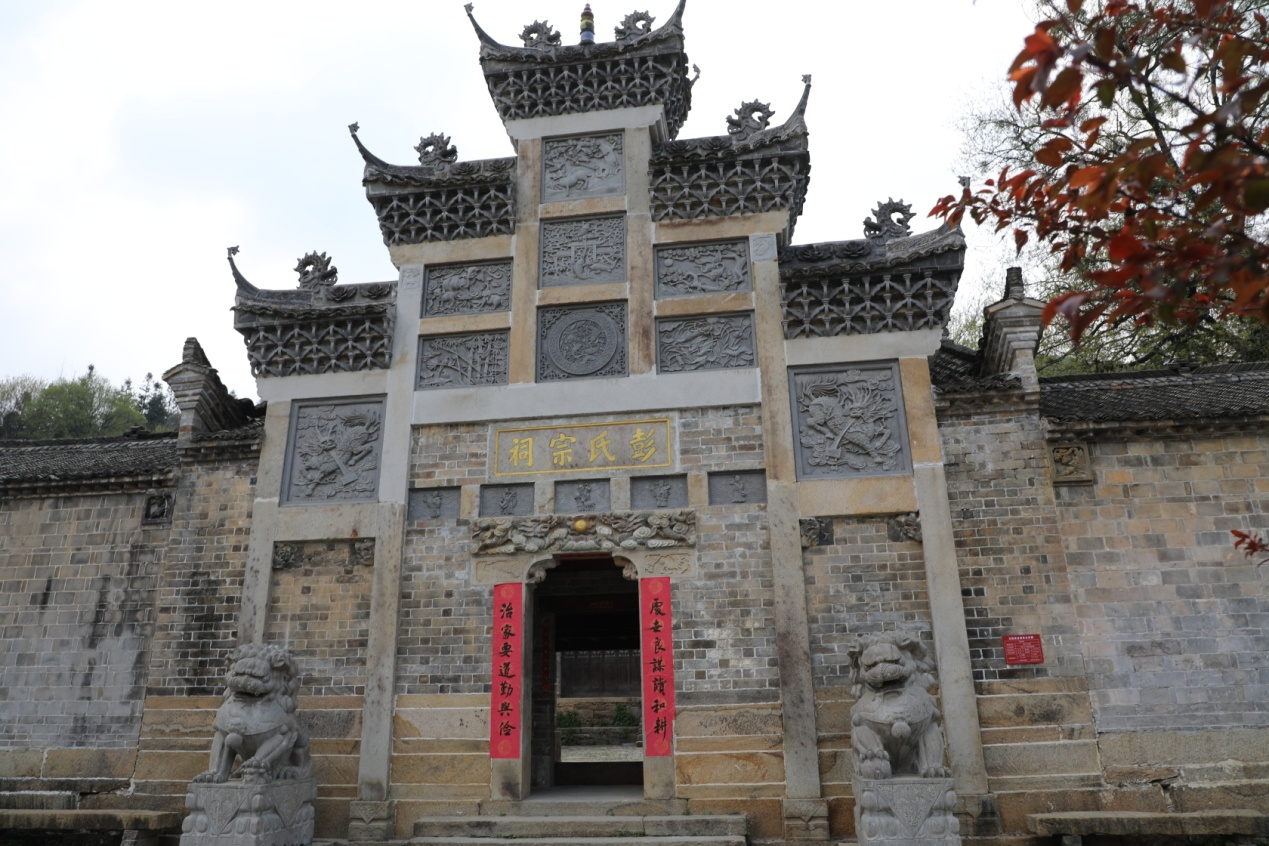

我们一行还探访了禹州苗氏祠堂,叶县叶氏祠堂,新县的彭氏宗祠、熊氏宗祠,潢川黄氏大宗祠、息县赖氏大宗祠……

寻根问祖,寻找的不仅仅是自己的先祖、亲人,也是在寻找我们心中的一个梦,一种家国情怀。或为过去繁盛的家族而骄傲,或为祖先的创业而感动,或为长途的迁徙而震撼,或为百折不回的壮举而崇仰,得到的是祖先创业不易、后人定当珍惜的结论,产生的是惟有勤勉才能生存、惟有奋斗才能兴业的省悟,激发的是不忘祖训、振兴民族的内生动力。

明天,我们将再次出发,奔赴下一站,继续探访姓氏老祠堂,开启下半程寻根旅途。寻根,我们一直在路上……

正观新闻·郑州晚报记者 苏瑜 整理