书法之难,难在“写字”二字看似浅白——谁都能握笔落墨,谁都想在横竖撇捺间添几分复杂、增几分雅致,盼着写得让自己称心,更让旁人叹服。若说字只写给自己看,大抵是自欺之语。正如大隐多为大显,才有隐于朝、隐于市的通透,书法家最开怀的,莫过于笔下字能引人品评:说好说坏无妨,最怕的是无人问津。“隔靴搔痒赞何益,入木三分骂亦精”,其实最难得的是解衣搔背,恰好挠到彼此心尖的痒处。于书写者与观赏者而言,最好的缘分,便是心有灵犀、款曲互通。

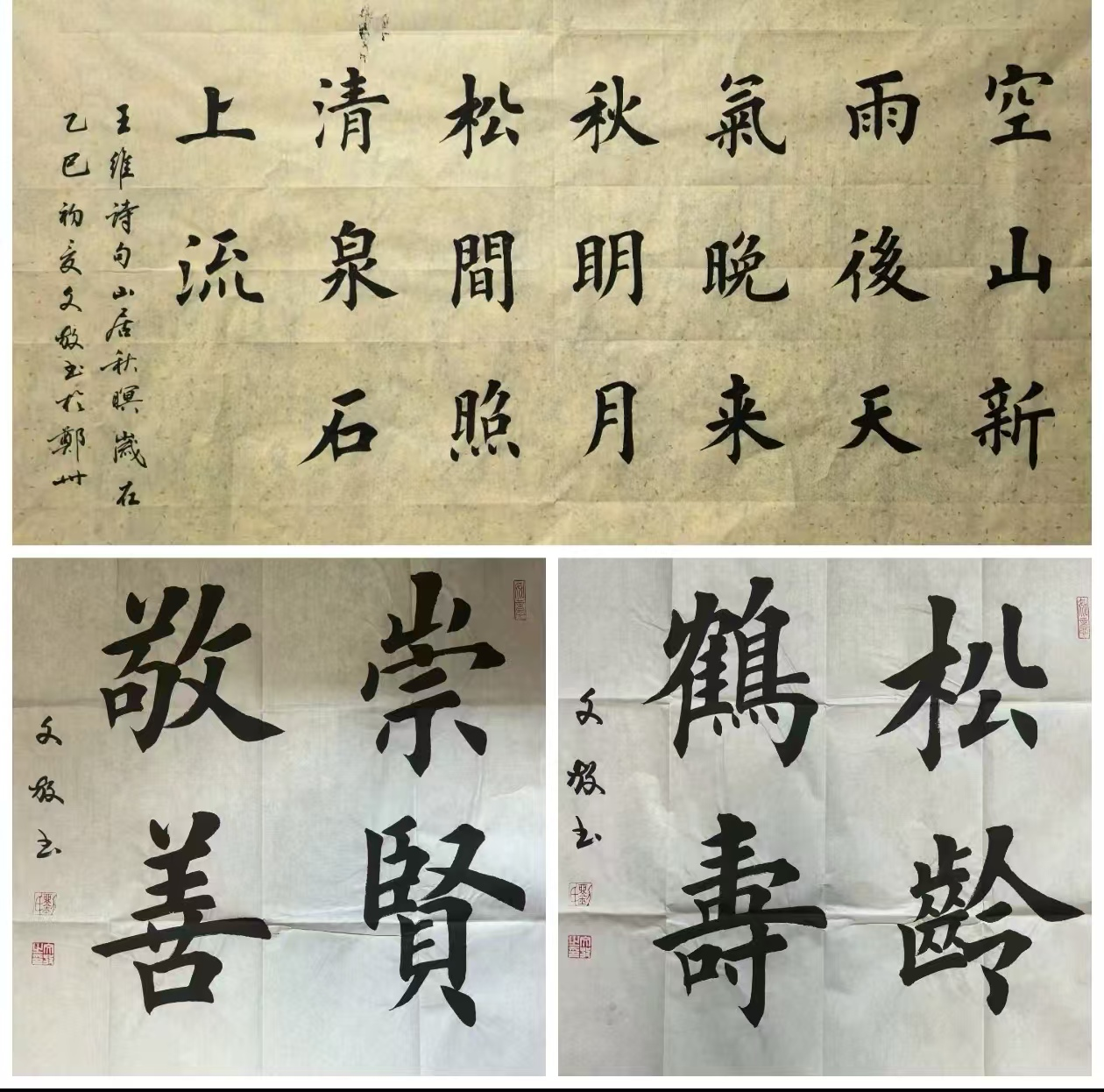

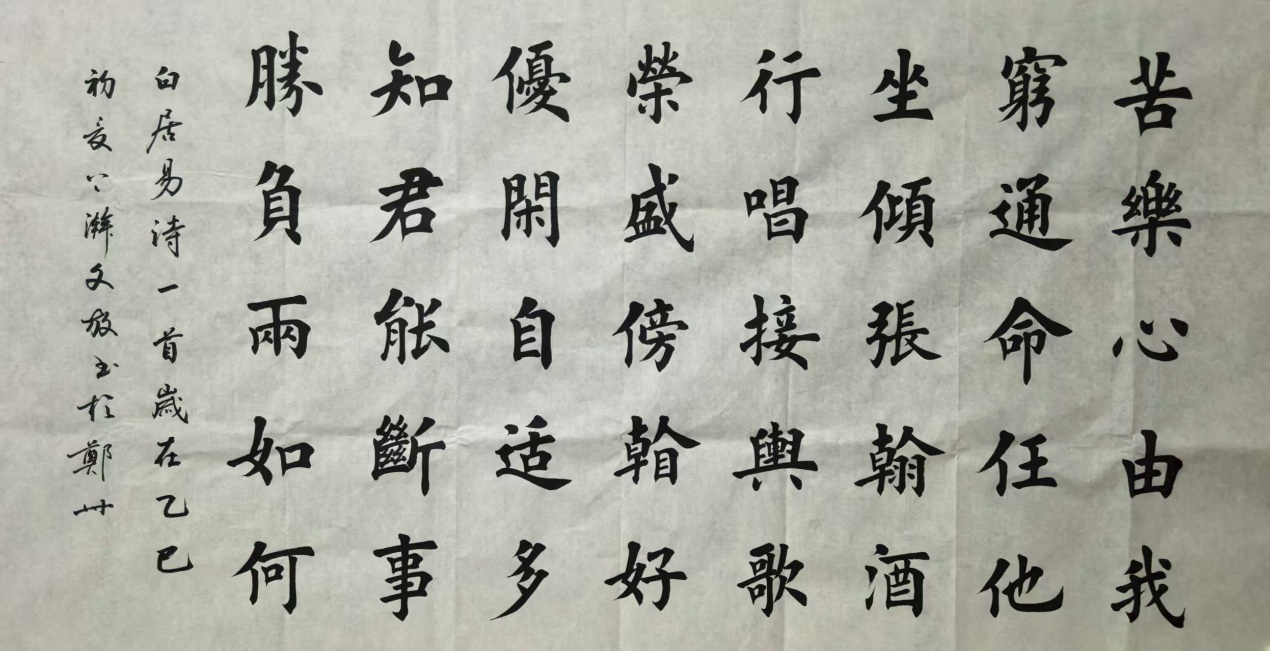

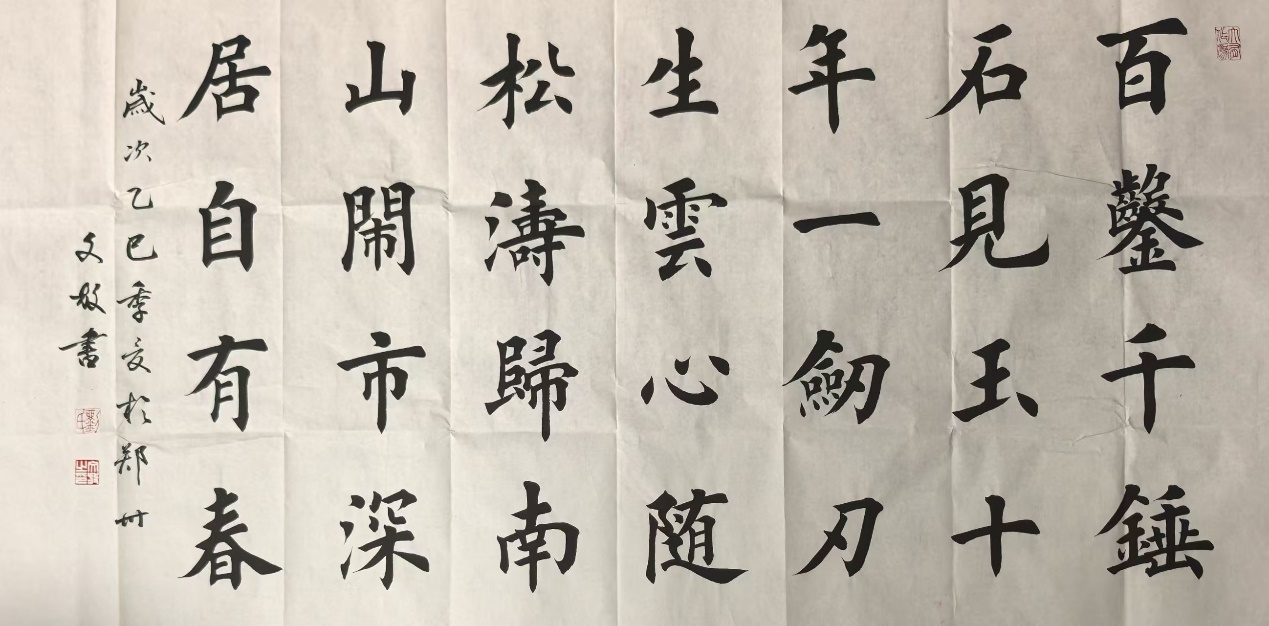

我初识文放兄的书法,便觉其字自带一股静气——不张扬,却自有一种怡人韵味,起笔收锋间藏着抑扬顿挫的韵律;看似稚拙,实则巧思暗蕴,质朴里透着灵动,既不似传统书法那般正襟危坐,也无刻意的风流儒雅,反倒多了几分新鲜活泼的生气,赏之悦目,品之有独特意味。起初我不知他还擅诗文,后来才知晓,他早年便发表过不少小说、散文与诗作。再读到他文中所言“我在乎书法里边有意思的那点意思”,才恍然明白,当初触动我的那股“意味”,大抵就是诗的灵韵。

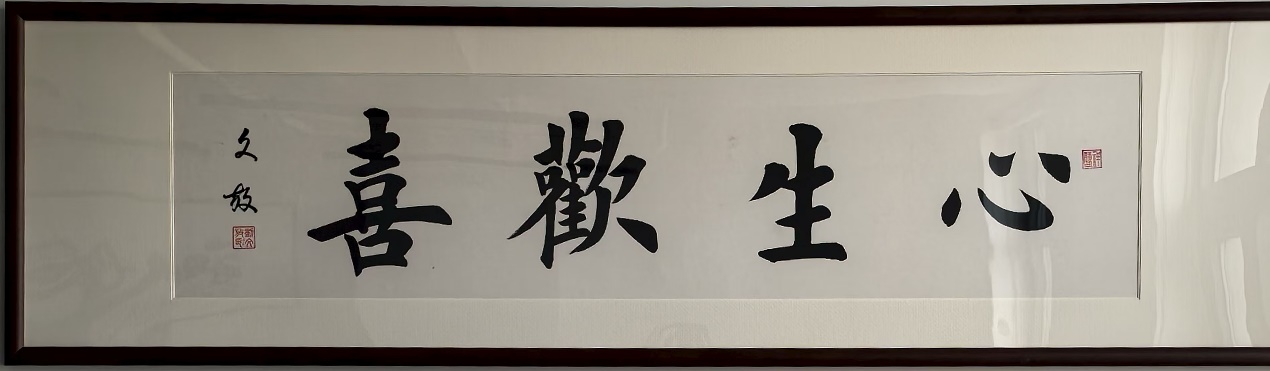

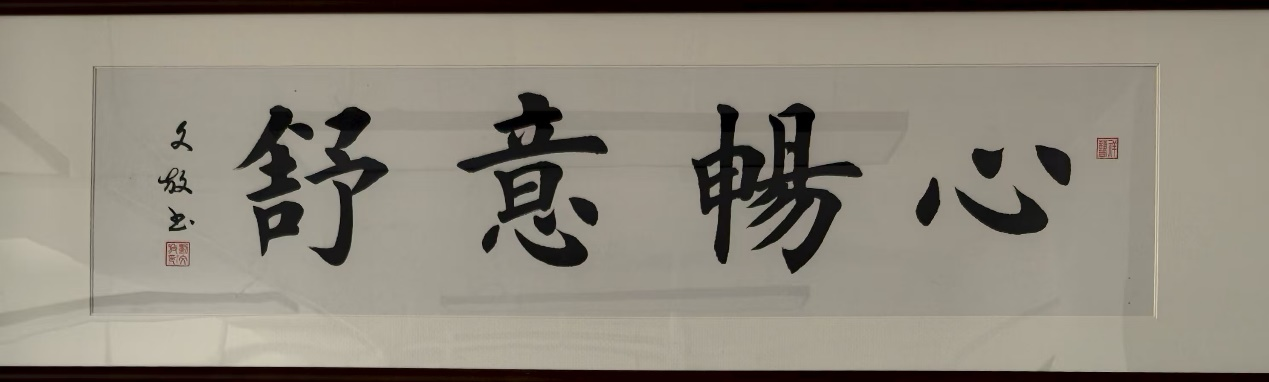

只是这诗意,向来难说得透彻,用书法将其落于纸上,更是难上加难。文放兄却偏要啃这块硬骨头,力图把那点缥缈难捉的“意思”,在笔墨间表现得深入浅出、清晰明了。他说:“在我看来,书法不是‘物件’,不是‘东西’,而是书法家的‘心事’。”又说“文字不是书法。文字是书法的文学内容,但不是书法,更不等于或代替书法”——这般言说,看似只界定了“什么不是书法”,像绕了个圈回到原点,可懂的人自会懂,那是因为“那点有意思的‘意思’不多,想触摸它却太难太难”。

它玄妙又明确,可感可触;虚无又具体,恰如“一花开五叶,一滴水有四万八千虫”;娇贵得难养,却又直接活泼,所谓“道在瓦甓”,全凭书写者横超直入的本领,一切皆由心造。多少时候,左摆右弄总觉不对,可就在某个瞬间,左瞧瞧、右摸摸,忽然就“是了”——这般云山雾罩、欲说还休的描述,恰恰道尽了热爱书写者的心思,至少于我而言,是实实在在被搔到了痒处。好字的妙处,本就在于那点“对了心思”的真意,若领会不到那层无法言喻的灵犀,即便王羲之的字,也可能被视作“俗书趁姿媚”,颜真卿的笔,也会被当成“叉手并脚田舍汉”。正如文放兄总结的:“说到底,书法家毕竟不是技术能手,也不是劳动模范。”赏字如饮美酒,重点从不在字的形制本身,而在那字里行间藏着的“山水之间”——是书写者的心境,是观赏者的共鸣。

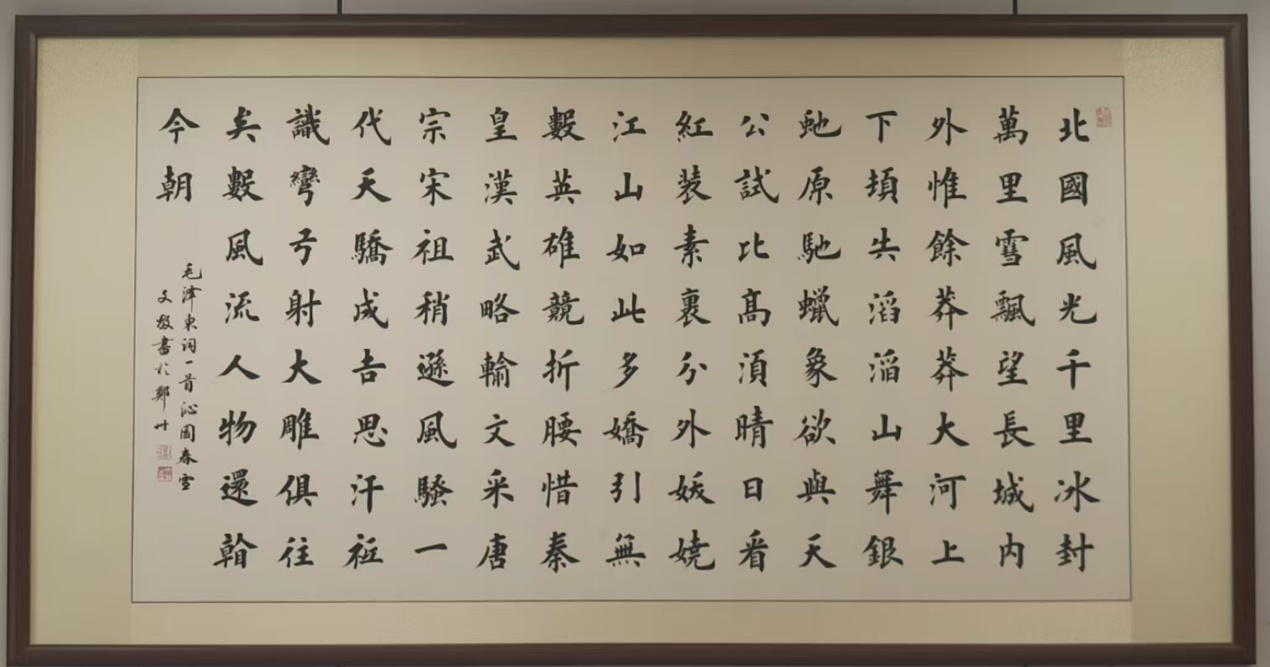

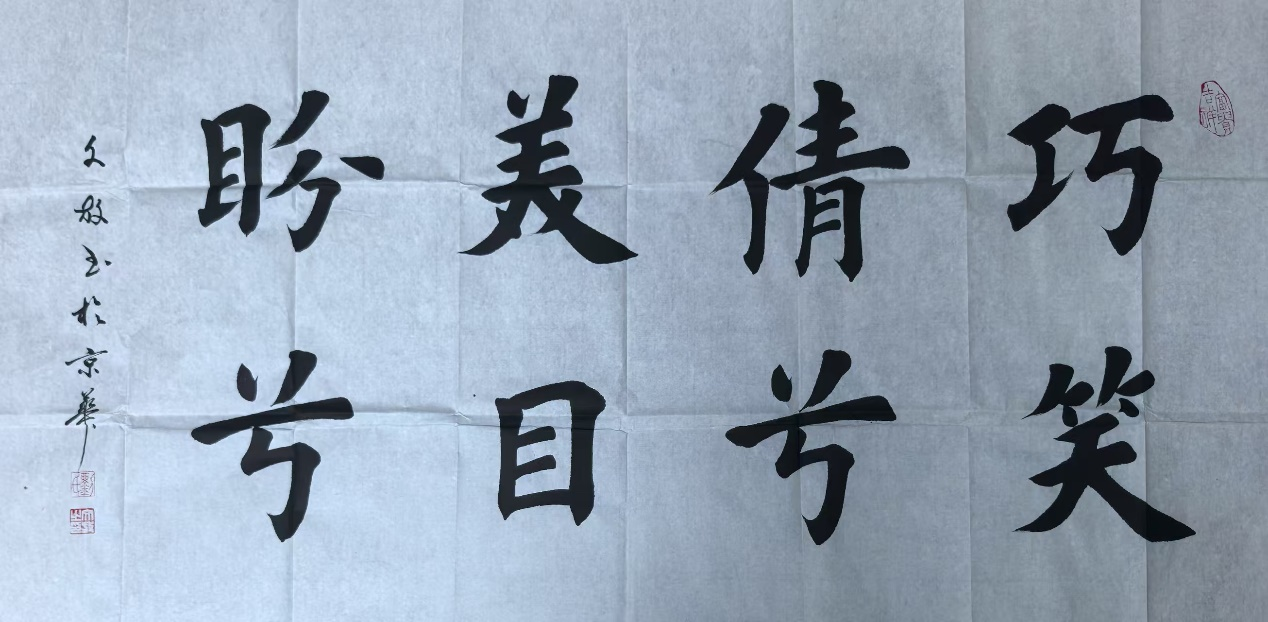

文放兄尤擅正楷,只是谁能想到,这般规整雅致的字,竟是他在脑梗后遗症后,克服诸多不便写下的?病后的握笔、运笔,皆比常人更费力,可他笔下的字,依旧透着那份从容与灵气,不见半分窘迫。前不久见他为某局长所作的作品,楮素之上墨香留馨,观之悦目,品之赏心。他对作品的选取,似乎既不执着于“审美”的精致,也不刻意追求“审丑”的个性,而是如他书中所言,专寻那个“审妙”——是“众里寻她千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处”的惊喜,是那份可遇不可求的灵机。

何为“妙”?妙是康桥上空悠然飘过的一片云,是李白月下独酌时的孤独身影,是藏在笔墨缝隙里的、只可意会的心动。曾熙评沈曾植书法:“工处在拙,妙处在生,胜人处在不稳。”以此观文放兄的字,竟多有契合。旁人或许疑惑,“生”与“妙”本是对立,怎会相融?可只要见过他为求“妙”而付出的心力,便会懂——他的作品里,处处可见那份为“妙”而言、为“妙”而苦、为“妙”而思、为“妙”而变的执着,那是一颗为艺术操碎了的心。为了打开“妙法”之门,为了抓住“书法里边有意思的那点意思”,早已秃顶的文放兄,依旧像个孩童般,与那精灵古怪的“意思”捉迷藏——在墨海里摸鱼,在书山中寻宝,折腾不休,却乐此不疲。如今,像他这样愿为艺术“自讨苦吃”的人,已不多见,可他对书法的热情、对艺术的执着,非但未随年岁消减,反倒比年轻时更炽热。

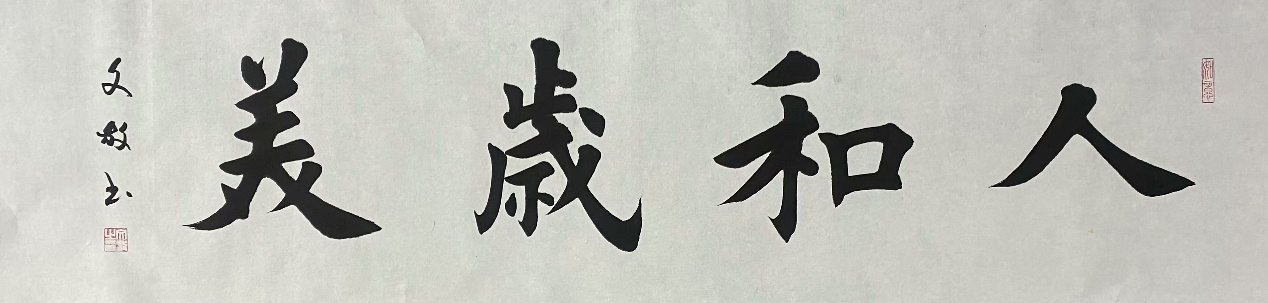

孟子说:“读其书,诵其诗,不知其人,可乎?”我与文放兄的直接交往不算多,却正是通过观他的书法、读他的文章、品他的诗歌,渐渐读懂了这个人——他是不媚权、不趋势、不重利的谦谦君子,有士人的风骨,有学人的修养。他奉行“学为人师,行为世范”,笃信“人能弘道,非道弘人”。古人说“书如其人”,在他身上大抵是不会错的:字中的“道”与“艺”,从不是书法本身赋予的,而是由书写者的品性与修为决定、完成的。

每个书法家的“心事”不同,笔端的“意思”也各异,可最能打动人的,终究只有一个“真”字。真的书法,是供人观赏的艺术,更是引人深思的艺术,是即便闭着眼睛,也能在脑海中浮现其风骨、品出其韵味的艺术——文放兄的字,便是如此。

中国艺术报 陶玉琪