《少林寺碑碣(566—1990)》 入选世界记忆名录

开栏的话

习近平总书记今年5月在河南洛阳市考察龙门石窟时强调,要把中华文化瑰宝保护好、传承好、传播好。

联合国教科文组织日前发布公报将《少林寺碑碣(566—1990)》作为文献遗产新列入《世界记忆名录》。《少林寺碑碣(566—1990)》既见证了少林寺的形成与发展,又真实记录了中国与印度、日本、韩国等国家之间的文明交流与互鉴进程。

为了保护好、传承好、传播好中华文化瑰宝,让广大观众深入了解少林寺碑碣这一石雕艺术与传世文本巧妙结合的文化精髓,本报联合郑州市档案局、郑州市档案馆、郑州市文物局、登封市档案局、中国嵩山少林寺,推出【少林碑碣·千年记忆】专栏,通过少林寺碑碣内涵挖掘、解读阐释,进一步提升中原文化影响力,进一步擦亮“天地之中、黄帝故里、功夫郑州”城市IP。

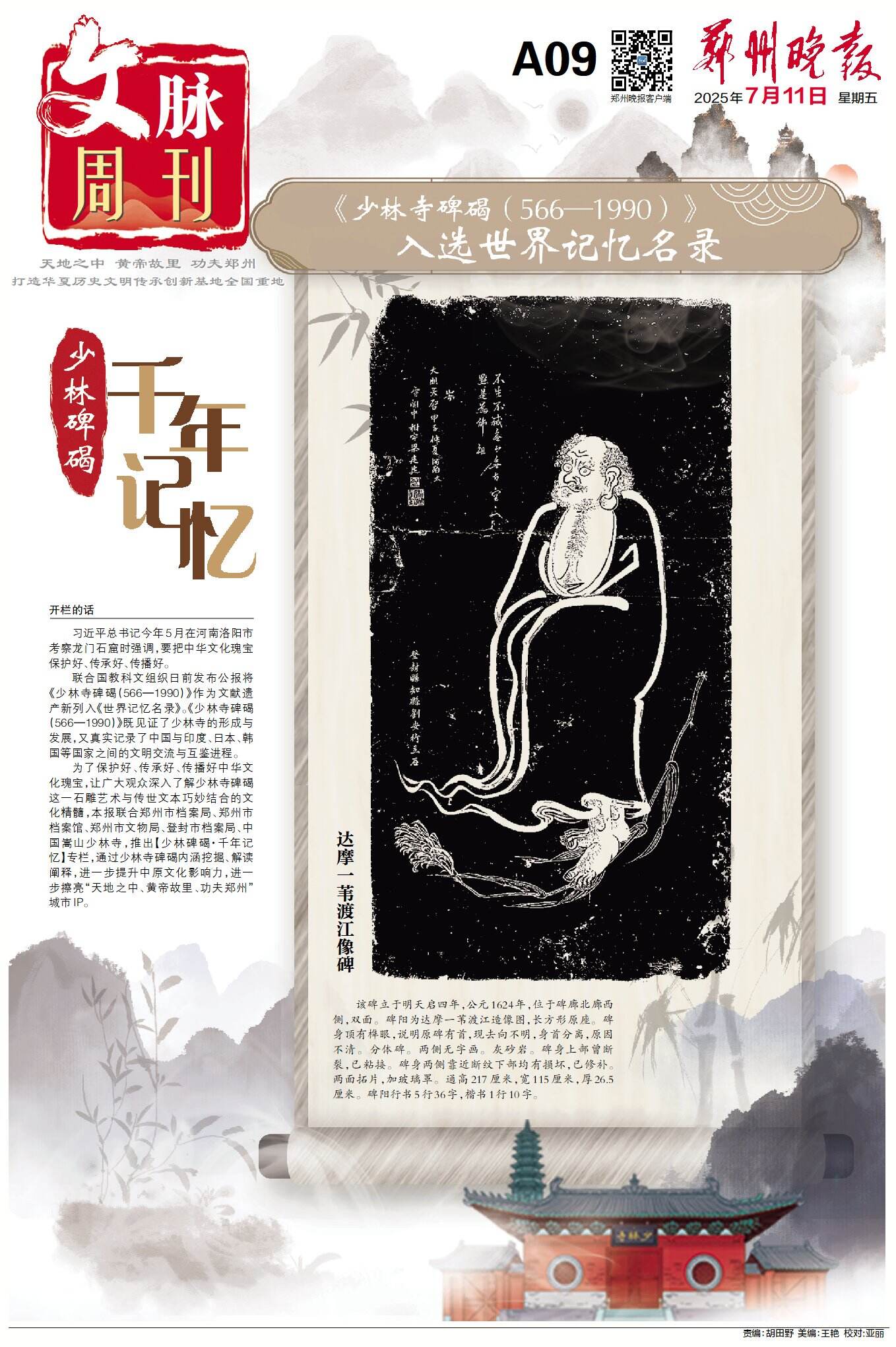

达摩一苇渡江像碑

该碑立于明天启四年,公元1624年,位于碑廊北廊西侧,双面。碑阳为达摩一苇渡江造像图,长方形原座。碑身顶有榫眼,说明原碑有首,现去向不明,身首分离,原因不清。分体碑。两侧无字画。灰砂岩。碑身上部曾断裂,已粘接。碑身两侧靠近断纹下部均有损坏,已修补。两面拓片,加玻璃罩。通高217厘米,宽115厘米,厚26.5厘米。碑阳行书5行36字,楷书1行10字。

少林碑碣(一)

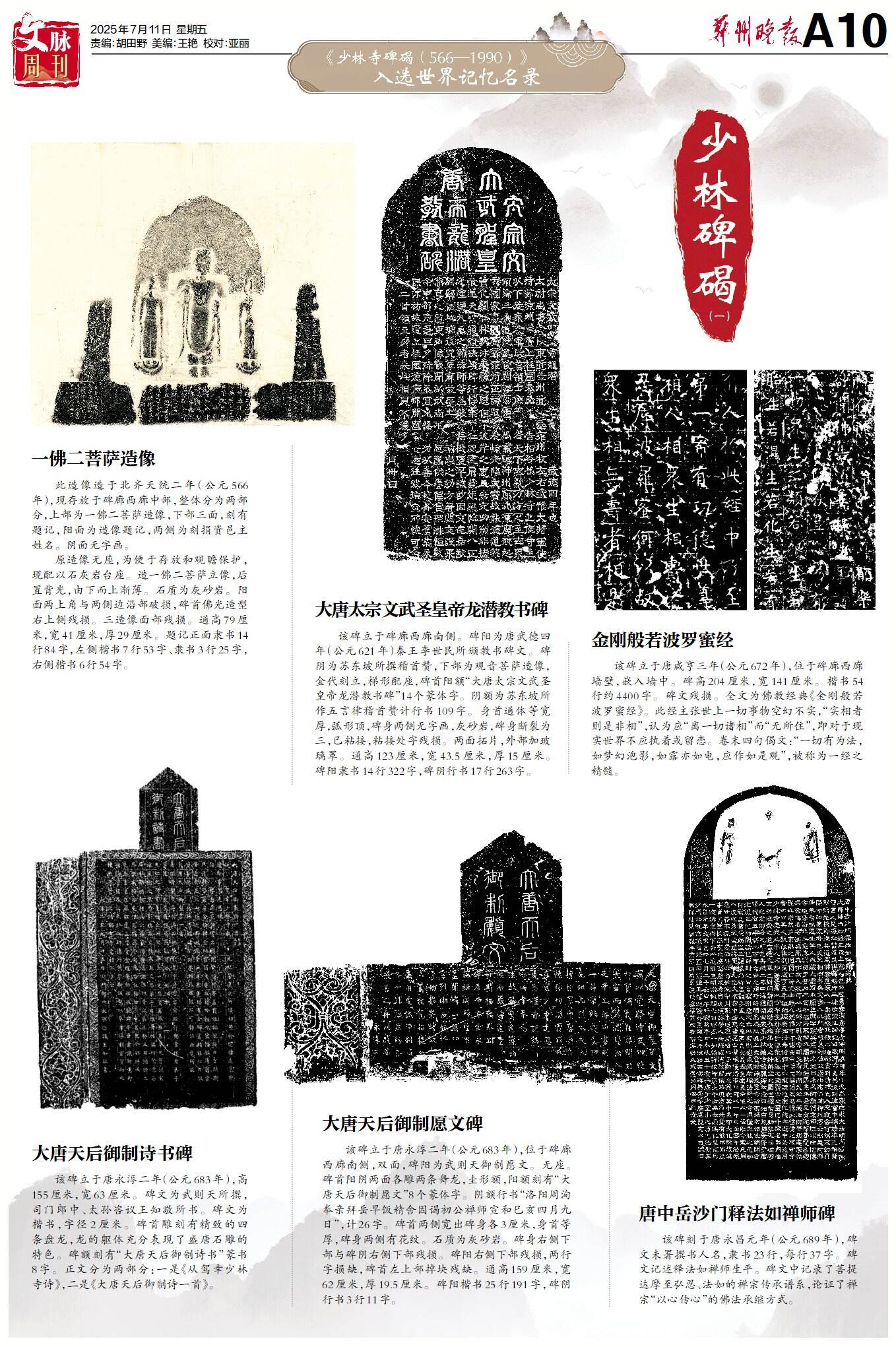

一佛二菩萨造像

此造像造于北齐天统二年(公元566年),现存放于碑廊西廊中部,整体分为两部分,上部为一佛二菩萨造像,下部三面,刻有题记,阳面为造像题记,两侧为刻捐资邑主姓名。阴面无字画。

原造像无座,为便于存放和观瞻保护,现配以石灰岩台座。造一佛二菩萨立像,后置背光,由下而上渐薄。石质为灰砂岩。阳面两上角与两侧边沿部破损,碑首佛光造型右上侧残损。三造像面部残损。通高79厘米,宽41厘米,厚29厘米。题记正面隶书14行84字,左侧楷书7行53字、隶书3行25字,右侧楷书6行54字。

大唐太宗文武圣皇帝龙潜教书碑

该碑立于碑廊西廊南侧。碑阳为唐武德四年(公元621年)秦王李世民所颁教书碑文。碑阴为苏东坡所撰稽首赞,下部为观音菩萨造像,金代刻立,梯形配座,碑首阳额“大唐太宗文武圣皇帝龙潜教书碑”14个篆体字。阴额为苏东坡所作五言律稽首赞计行书109字。身首通体等宽厚,弧形顶,碑身两侧无字画,灰砂岩,碑身断裂为三,已粘接,粘接处字残损。两面拓片,外部加玻璃罩。通高123厘米,宽43.5厘米,厚15厘米。碑阳隶书14行322字,碑阴行书17行263字。

金刚般若波罗蜜经

该碑立于唐咸亨三年(公元672年),位于碑廊西廊墙壁,嵌入墙中。碑高204厘米,宽141厘米。楷书54行约4400字。碑文残损。全文为佛教经典《金刚般若波罗蜜经》。此经主张世上一切事物空幻不实,“实相者则是非相”,认为应“离一切诸相”而“无所住”,即对于现实世界不应执着或留恋。卷末四句偈文:“一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观”,被称为一经之精髓。

大唐天后御制诗书碑

该碑立于唐永淳二年(公元683年),高155厘米,宽63厘米。碑文为武则天所撰,司门郎中、太孙咨议王知敬所书。碑文为楷书,字径2厘米。碑首雕刻有精致的四条盘龙,龙的躯体充分表现了盛唐石雕的特色。碑额刻有“大唐天后御制诗书”篆书8字。正文分为两部分:一是《从驾幸少林寺诗》,二是《大唐天后御制诗一首》。

大唐天后御制愿文碑

该碑立于唐永淳二年(公元683年),位于碑廊西廊南侧,双面,碑阳为武则天御制愿文。无座。碑首阳阴两面各雕两条舞龙,圭形额,阳额刻有“大唐天后御制愿文”8个篆体字。阴额行书“洛阳周洵奉亲拜岳早饭精舍因谒初公禅师宣和巳亥四月九日”,计26字。碑首两侧宽出碑身各3厘米,身首等厚,碑身两侧有花纹。石质为灰砂岩。碑身右侧下部与碑阴右侧下部残损。碑阳右侧下部残损,两行字损缺,碑首左上部掉块残缺。通高159厘米,宽62厘米,厚19.5厘米。碑阳楷书25行191字,碑阴行书3行11字。

唐中岳沙门释法如禅师碑

该碑刻于唐永昌元年(公元689年),碑文未署撰书人名,隶书23行,每行37字。碑文记述释法如禅师生平。碑文中记录了菩提达摩至弘忍、法如的禅宗传承谱系,论证了禅宗“以心传心”的佛法承继方式。

胡商天团与沙漠之舟“组团”来郑

这场丝路文明大展周六在大象博物馆开幕

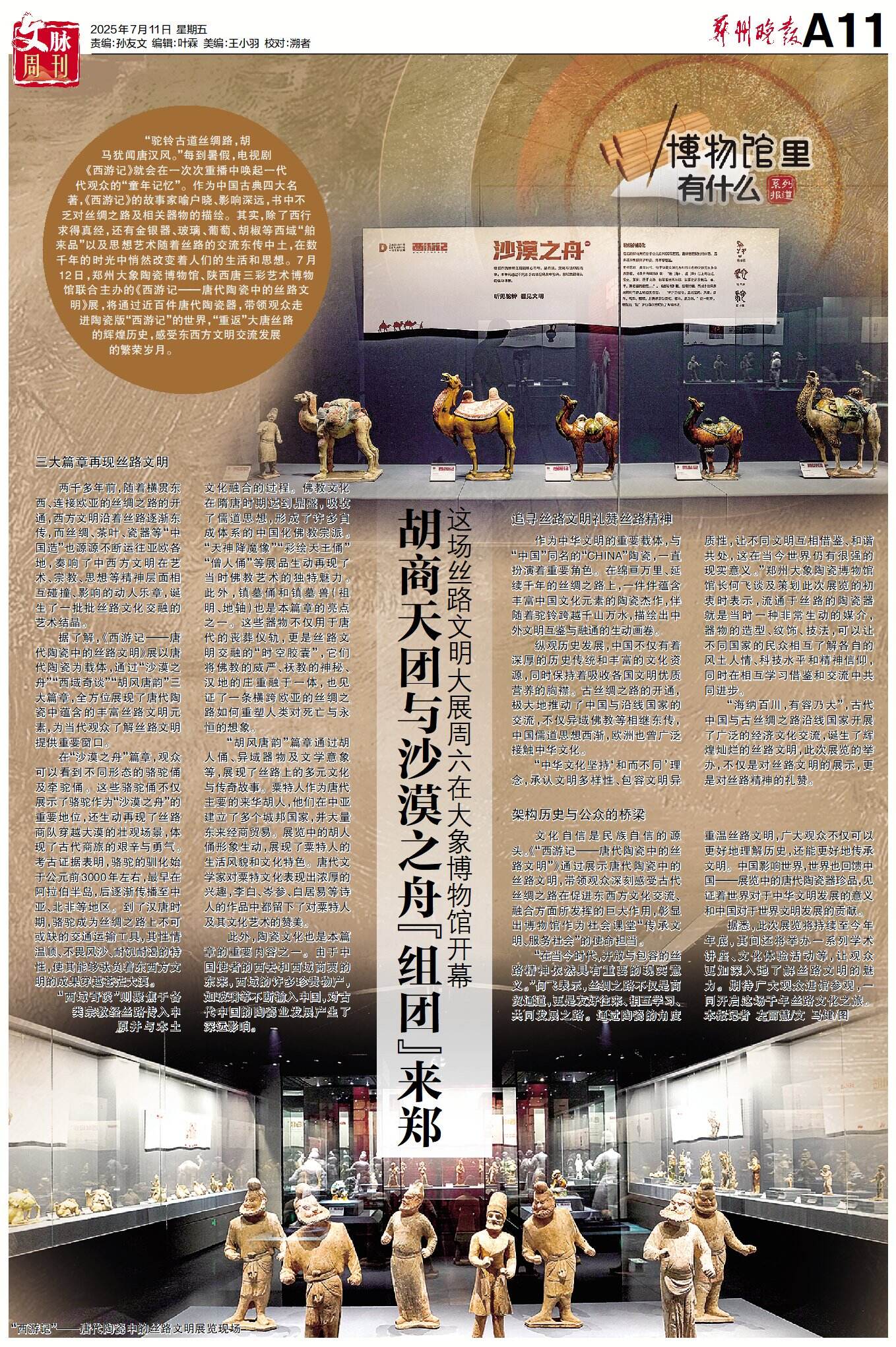

“驼铃古道丝绸路,胡马犹闻唐汉风。”每到暑假,电视剧《西游记》就会在一次次重播中唤起一代代观众的“童年记忆”。作为中国古典四大名著,《西游记》的故事家喻户晓、影响深远,书中不乏对丝绸之路及相关器物的描绘。其实,除了西行求得真经,还有金银器、玻璃、葡萄、胡椒等西域“舶来品”以及思想艺术随着丝路的交流东传中土,在数千年的时光中悄然改变着人们的生活和思想。7月12日,郑州大象陶瓷博物馆、陕西唐三彩艺术博物馆联合主办的《西游记——唐代陶瓷中的丝路文明》展,将通过近百件唐代陶瓷器,带领观众走进陶瓷版“西游记”的世界,“重返”大唐丝路的辉煌历史,感受东西方文明交流发展的繁荣岁月。

三大篇章再现丝路文明

两千多年前,随着横贯东西、连接欧亚的丝绸之路的开通,西方文明沿着丝路逐渐东传,而丝绸、茶叶、瓷器等“中国造”也源源不断运往亚欧各地,奏响了中西方文明在艺术、宗教、思想等精神层面相互碰撞、影响的动人乐章,诞生了一批批丝路文化交融的艺术结晶。

据了解,《西游记—唐代陶瓷中的丝路文明》展以唐代陶瓷为载体,通过“沙漠之舟”“西域奇谈”“胡风唐韵”三大篇章,全方位展现了唐代陶瓷中蕴含的丰富丝路文明元素,为当代观众了解丝路文明提供重要窗口。

在“沙漠之舟”篇章,观众可以看到不同形态的骆驼俑及牵驼俑。这些骆驼俑不仅展示了骆驼作为“沙漠之舟”的重要地位,还生动再现了丝路商队穿越大漠的壮观场景,体现了古代商旅的艰辛与勇气。考古证据表明,骆驼的驯化始于公元前3000年左右,最早在阿拉伯半岛,后逐渐传播至中亚、北非等地区。到了汉唐时期,骆驼成为丝绸之路上不可或缺的交通运输工具,其性情温顺、不畏风沙、耐饥耐渴的特性,使其能够驮负着东西方文明的成果穿越苍茫大漠。

“西域奇谈”则聚焦于各类宗教经丝路传入中原并与本土文化融合的过程。佛教文化在隋唐时期达到鼎盛,吸收了儒道思想,形成了许多自成体系的中国化佛教宗派。“天神降魔像”“彩绘天王俑”“僧人俑”等展品生动再现了当时佛教艺术的独特魅力。此外,镇墓俑和镇墓兽(祖明、地轴)也是本篇章的亮点之一。这些器物不仅用于唐代的丧葬仪轨,更是丝路文明交融的“时空胶囊”,它们将佛教的威严、祆教的神秘、汉地的庄重融于一体,也见证了一条横跨欧亚的丝绸之路如何重塑人类对死亡与永恒的想象。

“胡风唐韵”篇章通过胡人俑、异域器物及文学意象等,展现了丝路上的多元文化与传奇故事。粟特人作为唐代主要的来华胡人,他们在中亚建立了多个城邦国家,并大量东来经商贸易。展览中的胡人俑形象生动,展现了粟特人的生活风貌和文化特色。唐代文学家对粟特文化表现出浓厚的兴趣,李白、岑参、白居易等诗人的作品中都留下了对粟特人及其文化艺术的赞美。

此外,陶瓷文化也是本篇章的重要内容之一。由于中国使者的西去和西域商贾的东来,西域的许多珍贵物产,如玻璃等不断输入中国,对古代中国的陶瓷业发展产生了深远影响。

追寻丝路文明礼赞丝路精神

作为中华文明的重要载体,与“中国”同名的“CHINA”陶瓷,一直扮演着重要角色。在绵亘万里、延续千年的丝绸之路上,一件件蕴含丰富中国文化元素的陶瓷杰作,伴随着驼铃跨越千山万水,描绘出中外文明互鉴与融通的生动画卷。

纵观历史发展,中国不仅有着深厚的历史传统和丰富的文化资源,同时保持着吸收各国文明优质营养的胸襟。古丝绸之路的开通,极大地推动了中国与沿线国家的交流,不仅异域佛教等相继东传,中国儒道思想西渐,欧洲也曾广泛接触中华文化。

“中华文化坚持‘和而不同’理念,承认文明多样性、包容文明异质性,让不同文明互相借鉴、和谐共处,这在当今世界仍有很强的现实意义。”郑州大象陶瓷博物馆馆长何飞谈及策划此次展览的初衷时表示,流通于丝路的陶瓷器就是当时一种非常生动的媒介,器物的造型、纹饰、技法,可以让不同国家的民众相互了解各自的风土人情、科技水平和精神信仰,同时在相互学习借鉴和交流中共同进步。

“海纳百川,有容乃大”,古代中国与古丝绸之路沿线国家开展了广泛的经济文化交流,诞生了辉煌灿烂的丝路文明,此次展览的举办,不仅是对丝路文明的展示,更是对丝路精神的礼赞。

架构历史与公众的桥梁

文化自信是民族自信的源头。《“西游记—唐代陶瓷中的丝路文明”》通过展示唐代陶瓷中的丝路文明,带领观众深刻感受古代丝绸之路在促进东西方文化交流、融合方面所发挥的巨大作用,彰显出博物馆作为社会课堂“传承文明、服务社会”的使命担当。

“在当今时代,开放与包容的丝路精神依然具有重要的现实意义。”何飞表示,丝绸之路不仅是商贸通道,更是友好往来、相互学习、共同发展之路。通过陶瓷的角度重温丝路文明,广大观众不仅可以更好地理解历史,还能更好地传承文明。中国影响世界,世界也回馈中国—展览中的唐代陶瓷器珍品,见证着世界对于中华文明发展的意义和中国对于世界文明发展的贡献。

据悉,此次展览将持续至今年年底,其间还将举办一系列学术讲座、文化体验活动等,让观众更加深入地了解丝路文明的魅力。期待广大观众进馆参观,一同开启这场千年丝路文化之旅。

记者 左丽慧/文 马健/图