(第256期)

云天收夏色,木叶动秋声。

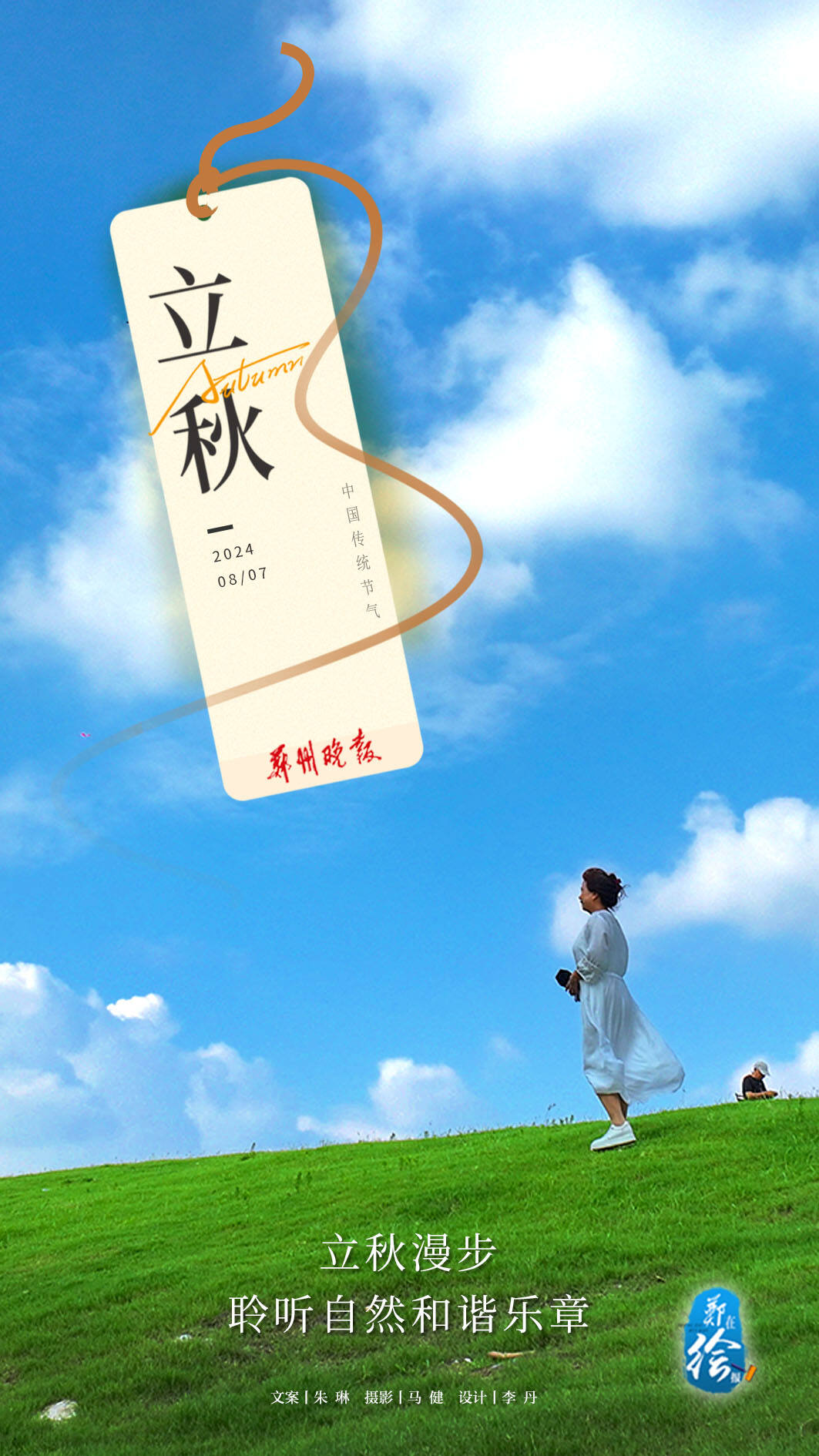

8月7日,二十四节气中的第十三个节气,一转眼,忽然就到立秋了。

《月令七十二候集解》记载:“立秋,七月节。立字解见春。秋,揪也,物于此而揪敛也。”

立秋,就这样踩着盛夏的末梢,于不经意间打开了秋天的大门。

人们在喜迎新秋中,回眸春生夏长,感受生命力量,笑迎五谷丰登。

正所谓:只生欢喜不生愁,不负时光不负秋,凉风有信皆可期,世间至美乃清秋。

立秋初候:凉风至

“立”,标志着一个季节的确立和开始。立秋是秋季的初始。

《月令七十二候集解》如此描述立秋初候“凉风至”:“西方凄清之风曰凉风。温变而凉气始肃也。”几许真切的凉意从这些字眼间直穿心底,但天地还是那般炙热,节气意义上的秋天到了,气象学意义上的秋天尚未到来。

热虽热矣,切不可被这种表象迷惑。节气的高妙,先人的智慧,就在这“一叶知秋”里。

《淮南子》曰:“见一叶落而知岁之将暮。”宋代唐庚《文录》引唐人诗:“山僧不解数甲子,一叶落知天下秋。”

什么叶呢?梧桐。什么时候落呢?立秋初候“凉风至”。

据传,宋时立秋这天,宫内要把栽在盆里的梧桐移入殿内,等到“立秋”时辰一到,太史官便高声奏道:“秋来了。”奏毕,梧桐应声落下一两片叶子,以寓报秋之意。

宋人刘翰的《立秋日》诗曰:“乳鸦啼散玉屏空,一枕新凉一扇风。睡起秋风无觅处,满阶梧叶月明中。”

你看,枕着新生的凉意入睡了,醒来却找不到秋天的声息,蓦然抬头,但见月色澄澈中,梧桐落叶铺满了台阶,这,不就是秋天的身影吗?

立秋二候:白露降

《月令七十二候集解》如此解释“白露降”:“大雨之后,清凉风来,而天气下降,茫茫而白者,尚未凝珠,故曰白露降,示秋金之白色也。”

好一个“秋金之白”!

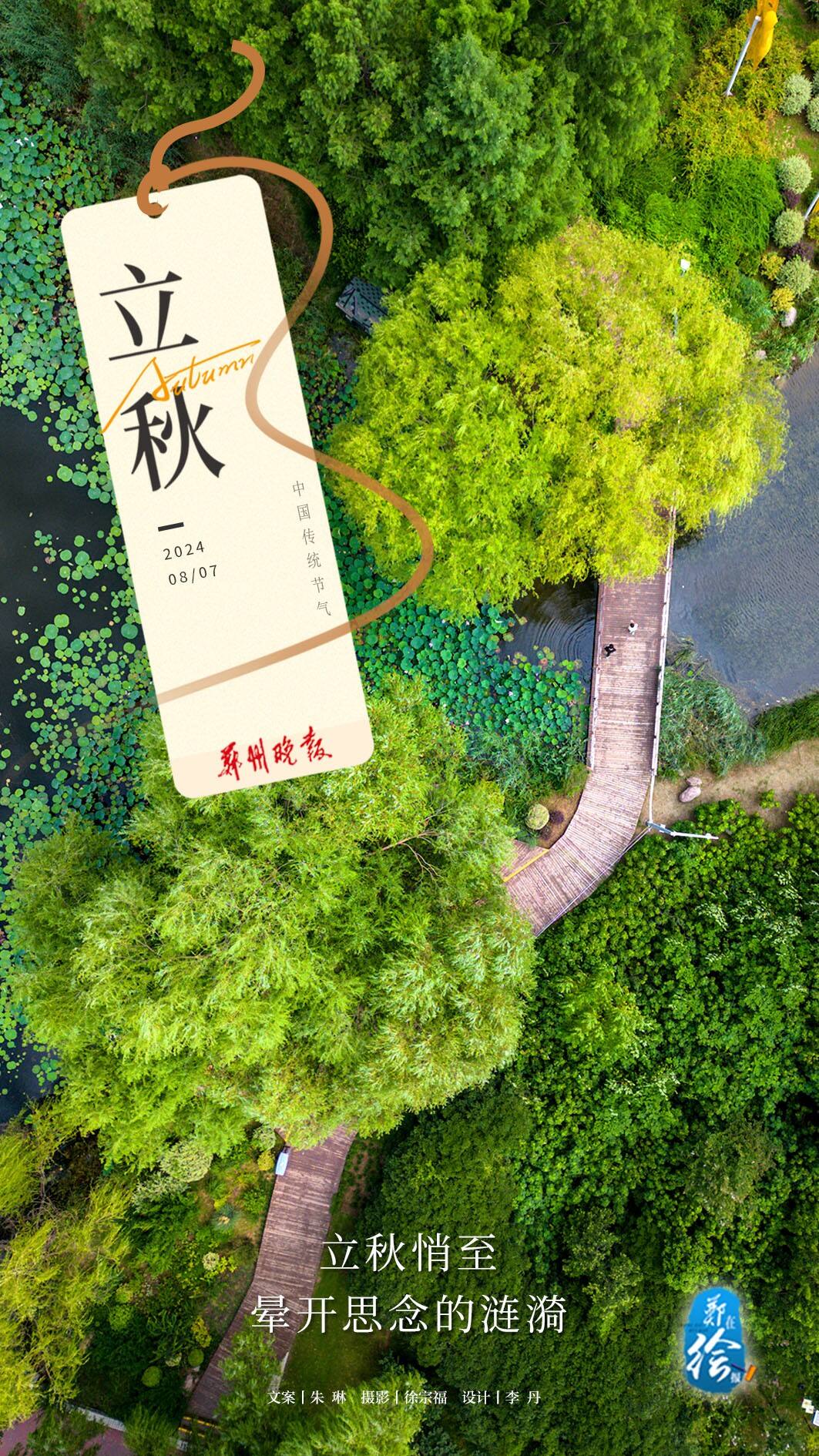

立秋十天遍地黄。立秋初候“凉风至”和二候“白露降”,虽然只有短短十天,天地之气却在此时发生了极大的变化。

“白露降”,标志着“秋金之白”的出现,一个金色的秋天就要到来。

经过小暑、大暑的极热之后,生命在初至的凉风与初生的白露所带来的清凉里得到了休整,带着满满的能量,以最昂扬的状态、最精彩的姿态,向成熟的至高点冲刺。

因而,在这个时节,融合了夏将消退和秋将盛放的大美,生命充满了即将迎来成熟的蓬勃与丰满。这时的感情色彩,这时的生命旋律,是喜悦的,激昂的,从容的。

这样的生命的惬意,就叫“秋金之白”。

立秋三候:寒蝉鸣

当时光的指针在蝉鸣声中从盛夏走到初秋,到立秋三候时,小小蝉儿又一次成为二十四节气七十二候的物候特征,谓之“寒蝉鸣”。(注:蝉在二十四节气第一次出现是夏至二候“蝉始鸣”)

蝉还是夏日那只蝉,到了立秋三候,它的声音变了。“寒蝉”不是指此时已寒,而是预示着寒凉将会到来。一种悲秋的情绪从这时开始出现。

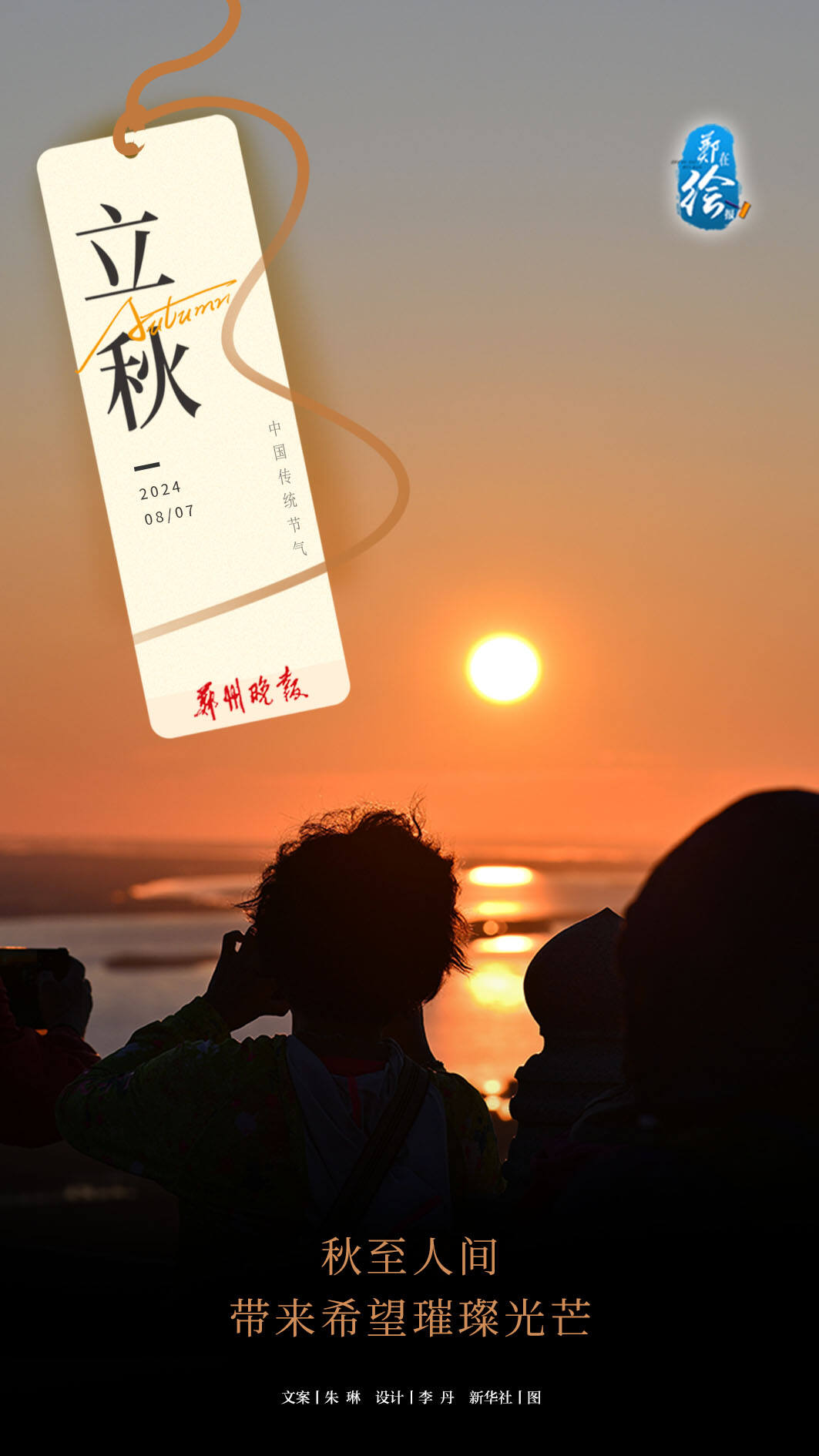

人感秋气而哀,是人的精神、思绪随着自然的变化而生成的本能反应。但中国传统文化里还有一支重要的源流,便是达观、顺应自然。

唐代诗人刘禹锡说:“自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝。”宋代词人辛弃疾说 :“而今识尽愁滋味,欲说还休。欲说还休,却道天凉好个秋。”这些诗词,都是这种风度气韵的体现。

所谓“天人合一”,也许就是,不管是面对春花逝还是秋叶落,都能表现出一种顺应自然的豁达,同时也敏锐地去捕捉、展现生命在不同时节所内蕴的活力。

自然的表征可以不同,生命的状态可以不同,但人的灵魂要顺应着天地之变,融入宇宙间本来存在的大美大爱之中。

在立秋之日,大鱼大肉饱餐一顿,此为“贴秋膘”;

在立秋这天,捧起西瓜“啊呜”咬上一口,这称作“咬秋”;

在立秋此日,让家里的农作物享受一番日光浴,叫做“晒秋”;

在立秋的这一天,古人将“今日立秋,百病皆休”书写于红纸之上并贴于墙上,此乃“驱百疾”……

种种迎“秋”的风俗仪式,皆在昭示:夏,就要过去了。

仿若瞬间,“夏天猛踩刹车,拐入了一条唤作‘秋’的道路。” 不论你是否留意,秋天的首个节气,已然踩住夏的尾巴,隆重登场。

此刻,有人送来一记提醒:往后即便再有别的夏天,也绝非这个模样。永远不会。所以,我们所能做的,便是纵情畅享这个夏天,紧握这最后的夏日末梢。

西瓜吃个痛快,冰镇汽水喝个尽兴,向大海问过好,惊扰了萤火虫,用一个暑假绘制了一幅夏日专属画卷;紧接着,就要追逐枫叶,要邂逅一树桂花香,要去远方摘梦想、捡思念。

而此时,夜未央,风渐凉,用功正好。

主创:李丹