“旅博牵手”的跨界互动,正让博物馆从“静态殿堂”走向“生活场景”,让旅游从“观光打卡”升级为“文化沉浸”。在“旅博牵手 书写‘船’说”活动中,郑州多家博物馆长从《如意龙湖?船说郑州》的航程里,看到了文化资源转化为社会价值的新可能——无论是书画、青铜、钱币,还是齿艺、瓷器,都在文旅融合中找到了现代表达的鲜活路径。

跨界融合的必然:从“资源叠加”到“生态共赢”

郑州博金书画艺术博物馆馆长卢超认为,博物馆与旅游的跨界互动绝非“选择”,而是文旅融合大趋势下的“必然”。“这不是资源的简单叠加,而是文化、教育、娱乐、商业的深度重构。”他强调,这种融合的本质是构建博物馆、景区、游客、社区的共赢生态,让文化资源转化为可持续的社会经济效益。

郑州天成博物馆馆长刘倩对此深有同感。在她看来,跨界互动的核心价值在于让“高冷”的文化遗产变得有温度:“以往逛博物馆是‘单向接收知识’,而现在通过与旅游项目联动,文物能从展柜中‘走出来’,变成可体验、可参与的鲜活故事。”

郑州旭日青铜博物馆馆长王森森则从实践角度指出,跨界打破了博物馆的“围墙思维”:“过去我们总想着把观众‘请进来’,但这次活动证明,主动‘走出去’——将历史文化融入旅游场景,能吸引更多原本不走进博物馆的群体。”这种转变,让文化传播的半径得到了极大延伸。

体验升级的突破:从“静态展览”到“沉浸叙事”

《如意龙湖?船说郑州》的游船体验,成为馆长们眼中“文化现代表达”的典范。郑州博金书画艺术博物馆馆长卢超描述,这场体验通过12幕真人演艺与360度全景舞台的结合,让河南千年文化精粹实现了“沉浸式演绎”:“全息科技、水幕光影等技术,让厚重的中原文化变得可触、可感,给人超现实的体验。”

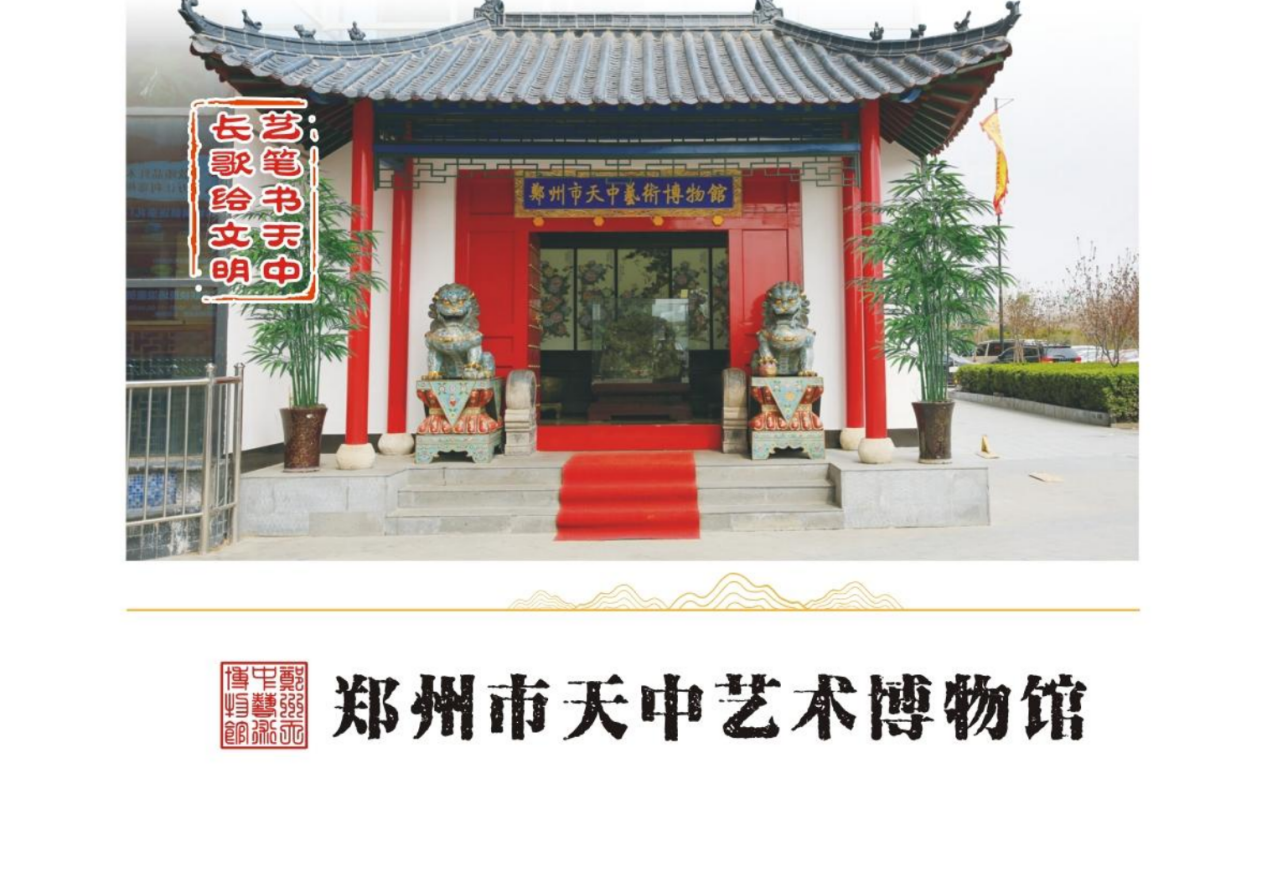

郑州市天中艺术博物馆执行馆长王敏则对“时空穿越”的叙事设计印象深刻:“5.2公里的航程里,从黄帝时期到现代的文化脉络清晰又生动。去程讲‘文化郑州’、回程讲‘活力郑州’,80分钟像经历了一场‘穿越三千年’的旅程。”尤其是少林元素的演绎,“刚劲的武术和光影结合,把‘禅武合一’的内核表现得淋漓尽致”。

郑州赛思齿艺博物馆副馆长何彧用“水岸为幕,古今为戏”形容这场体验:“游船划过湖面时,光影中的商都故事与现代郑州交相辉映,这种‘行进式观演’打破了舞台与观众的界限,让人体会到中原千年的人文厚重感。”

观念重塑的触动:从“殿堂”到“生活场景”

观念重塑的触动:从“殿堂”到“生活场景”

跨界互动带来的,不仅是形式创新,更是对“博物馆”与“旅游”认知的重塑。郑州博金书画艺术博物馆馆长卢超直言,这种融合正在重新定义城市的文化竞争力:“它让人们意识到,博物馆可以是生活场景的一部分,旅游也能成为知识获取的过程。”

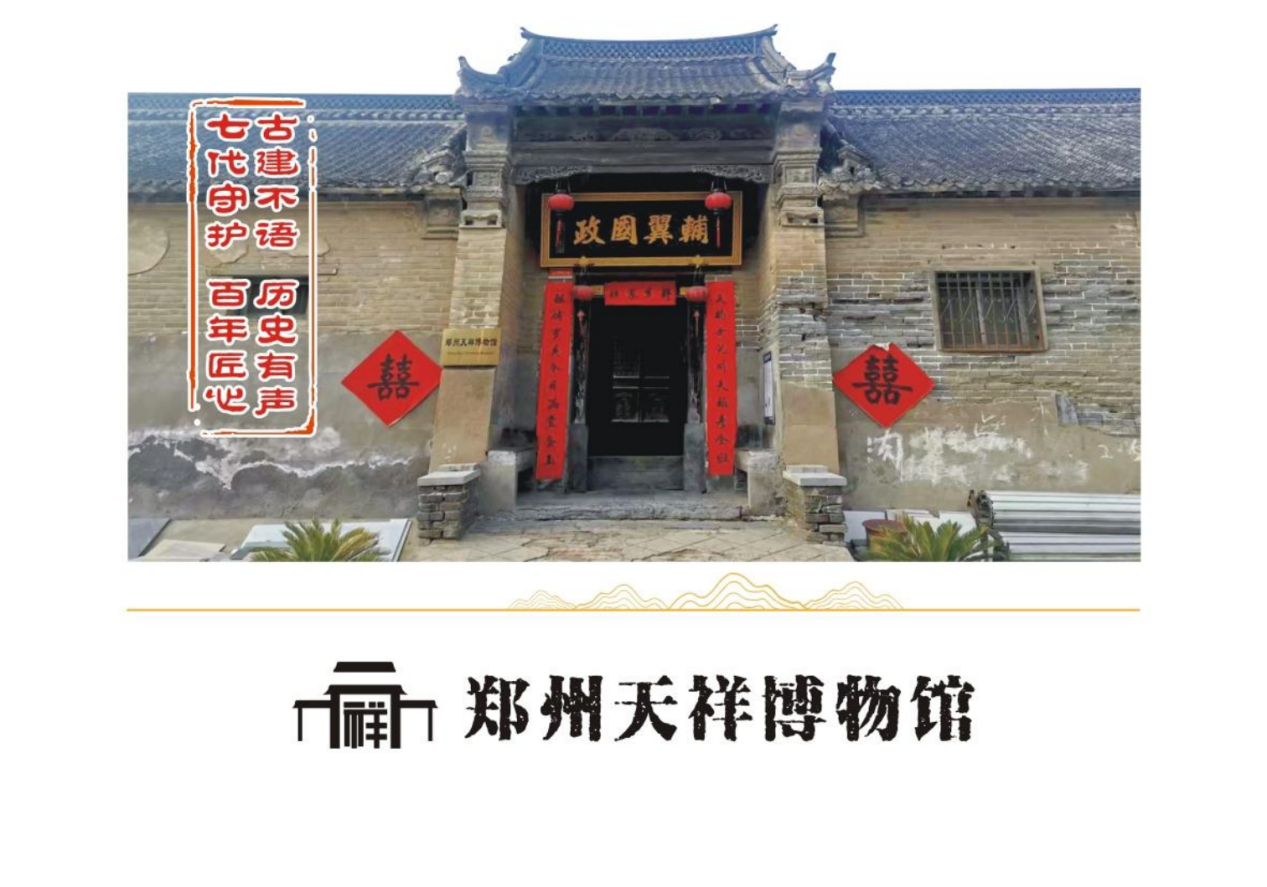

郑州天祥博物馆馆长任莹的感受更为具体。作为一座300年清代古建筑博物馆的负责人,她从游船体验中看到了“静态文化”活起来的可能:“把枯燥的历史课本通过演绎变成湖风中的故事会,感觉历史就在眼前‘动’起来了。这让我思考,如何让我们的古建筑及家文化也‘动’起来、‘活’起来。”

郑州天祥博物馆馆长任莹的感受更为具体。作为一座300年清代古建筑博物馆的负责人,她从游船体验中看到了“静态文化”活起来的可能:“把枯燥的历史课本通过演绎变成湖风中的故事会,感觉历史就在眼前‘动’起来了。这让我思考,如何让我们的古建筑及家文化也‘动’起来、‘活’起来。”

郑州市华夏文化艺术博物馆执行馆长李宝宗则用“冲动”形容这种触动:“活动结束后,仍有意犹未尽之感。更重要的是,它让人产生了将博物馆与旅游深度融合的冲动——这需要我们把冲动变成切实的计划,为公共文化服务事业贡献力量。”

未来展望:从“单次联动”到“常态共生”

对于跨界融合的未来,馆长们充满期待。郑州鼎藏钱币博物馆馆长臧亦兵建议,希望此类活动能 “常态化举办”,并增加各馆交流互动环节,“在‘头脑风暴’中碰撞出更多灵感,为河南文化出圈增光添彩”。

郑州市天中艺术博物馆执行馆长王敏则提出了“共享共创”的思路:“活动汇聚了20余家博物馆的力量,这种集体智慧的碰撞,为‘博物馆 +’模式提供了新思路——文化资源需要共享,更需要共创。”她计划将博物馆的古代瓷器、书画通过“声景剧场”“流动艺术展” 等形式,与城市公共空间结合。

郑州市天中艺术博物馆执行馆长王敏则提出了“共享共创”的思路:“活动汇聚了20余家博物馆的力量,这种集体智慧的碰撞,为‘博物馆 +’模式提供了新思路——文化资源需要共享,更需要共创。”她计划将博物馆的古代瓷器、书画通过“声景剧场”“流动艺术展” 等形式,与城市公共空间结合。

郑州赛思齿艺博物馆副馆长何彧的设想更具细节:“文化传播未必局限于室内空间,它可以是一段航程、一场演出,甚至是一次爱牙科普活动。”他期待未来“博物馆+游船”能衍生出更多创新形式,让每一次文旅体验都成为传播文化的篇章。

记者 谢源茹 文/图