祭城,当面对这个读音,有人读ji城,有人通晓古文,或读zhai城,而当你随意且亲切地读出zha城的时候,郑州人会和你相视一笑——你是懂郑州的。

在如今高楼林立、寸土寸金的郑东新区,有一个占地超过3公顷的祭伯城遗址公园。这个园子,把古代遗址保护和市民休闲娱乐功能有机结合,让文化资源转化成了城市景观,让历史故事融入了市民生活。郑州这一举动,留住了乡愁,也赢得了尊重。

有关祭城的故事,要追溯到3000年前了……寻一个陌上花开的春日,或者是叶落簌簌的秋天,来这遗址公园走一走,此时,你会发现,或夹岸数百步的落英缤纷,或杨柳拂面的春心荡漾,都抵不过来自岁月的那一种——静。

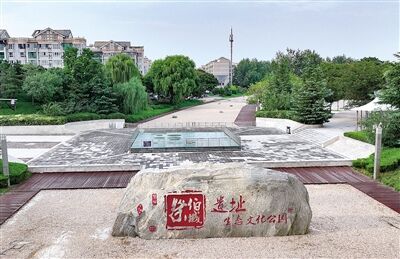

祭伯城遗址生态文化公园

寻她,闹市区的一处静谧园子

祭伯城遗址原本是“祭城镇祭城村”,2005年因“郑东新区”规划建设,原村落被拆迁。

“祭”字的读音变迁堪称活态的文化化石。在《说文解字》中,“祭”从示,以手持肉,本义为祭祀。汉代以后,“祭”字分化出“jì”与“zhài”两个读音,前者用于祭祀义,后者专作姓氏。郑州方言中的“zha”音,则是中原官话对古音的独特留存,这种语言现象如同活化石,印证了祭伯城作为周代封国的历史传承。

考古发现,“古祭伯城”就在祭城村的村下。这里发现了西周至春秋时期的城圈、护城河、夯土基址等文物遗迹。

祭伯城的地理位置具有特殊的战略价值。它坐落于古济水支流与圃田泽的环抱之中,既得舟楫之利,又有湖泽之险。这种 “河泽相拥”的地理格局,使祭国在周代分封体系中兼具侯服与甸服的双重属性:作为距王城三百里的东方藩屏,它承担着戍卫成周、防御淮夷的重任;依托圃田泽的肥沃土壤,又成为王室重要的粮食供应基地。考古发现的粮仓遗址与兵器作坊,正是这种军政双重职能的实物见证。

据文献记载,祭伯城南北总长约1260米,东西宽约1380米,面积约174万平方米。墙宽15米,高4~5米,黄土夯筑而成。

据业内人士介绍,祭伯城遗址从朝代和结构布局上,可分为西周东周和明朝清朝两个时期的两座城址,南北交错叠压。

两周时期城址呈东西长方形,中部有南北向一道城墙墙体相隔,可分东西两座小城,整体呈现“曰”字状。东西长约1380米,南北宽约1000米,面积约138万平方米。明清时期城址基本呈东北西南方向椭圆形,位于两周城址的中部以南区域,城址南墙部分被熊儿河冲毁,东西长约770米,南北宽约680米,面积52万平方米左右。

这处遗址对研究周代时期的都城分封与设立及城市文化发展有着重要的意义。2013年3月5日,被国务院公布为全国重点文物保护单位。2015年,在原址上,祭伯城遗址公园开工建设。2016年,公园投入使用。

如今,这里人来人往。眼前是鳞次栉比的高楼,脚下是3000年前的古城墙静默不语。

兴衰,历史长河中的风云变幻

在祭伯城遗址公园入口处,立有一块巨石。正面是公园的名字,北面是《祭伯城记》。

据载,祭伯城的第一代主人,也就是祭国的开国之君,是周公姬旦的第五个儿子(也有说第七个的)。

不过,祭伯留下的故事并不太多,兴许是因为一切顺遂才乏善可陈吧。倒是祭伯城的第二位君主,也就是周公的孙子谋父青史留名。

史书中还提到,祭国在诸多封国中出类拔萃,数代祭国国君成为周王的首辅大臣。

《史记》中有“谋父谏周穆王”的故事,大意是说,周穆王准备兴兵讨伐西部游牧部族犬戎,谋父觉得不妥,就拜见周穆王,对周穆王进行谏阻,指出应该施行“德政”。同时劝说道,正是“德政”保证了周朝长久以来的安定局面,周朝要想长治久安,应当继续坚持这一国策。但周穆王没有听进去,执意进攻。这一战,周朝的军队没有占到任何便宜,更严重的是,从此以后,戎、狄等少数民族居住地区的所有部族,全都就此脱离了周朝的约束,再也不来朝拜周朝的君主了。

还有一则故事,是说周穆王和谋父关系密切,谋父曾“饮天子酒”“占天子梦”,但他并没有受宠若惊或恃宠而骄,曾以《祈招》之诗劝谏穆王要体恤民意、以德治国。

再后来,到了春秋时期。

周王朝的统治逐渐衰落,各诸侯国之间开始相互征伐,战乱频繁。在这场激烈的纷争中,祭国也未能幸免。郑国逐渐崛起,成为中原地区的强国之一。郑国为了扩大自己的领土和势力范围,开始对周边的小国进行兼并战争。祭国因其与郑国相邻,且国力相对较弱,成为郑国的首要目标。在郑国的不断进攻下,祭国最终被郑国所灭,祭伯城也随之沦为郑国的属地。

郑国统治祭伯城期间,对这座城邑进行了大规模的建设和改造。他们在原有的城池基础上,进一步加固了城墙,拓宽了街道,修建了许多宫殿和官署。同时,郑国还积极发展农业和手工业,使得祭伯城的经济得到了进一步的发展。在这一时期,祭伯城不仅是郑国的重要军事据点,也是中原地区的一个重要商业中心。

战国时期,各国之间的竞争更加激烈,战争频繁爆发。随着秦国的逐渐强大,它开始了统一六国的征程。在这场波澜壮阔的历史进程中,祭伯城也不可避免地卷入其中。祭伯城所在的地区被纳入了秦国的版图,成了秦国的一个郡县。

秦朝统一中国后,实行了一系列的改革措施,加强了中央集权统治。在地方行政制度方面,秦朝推行郡县制,将全国分为若干个郡县,由中央政府直接管辖。祭伯城作为一个郡县的治所,在秦朝的统治下继续发挥着重要的作用。

汉朝建立后,祭伯城迎来了新的发展机遇。汉朝初期,统治者采取了休养生息的政策,鼓励农业生产,减轻农民负担,使得社会经济得到了迅速的恢复和发展。在这一时期,祭伯城的农业、手工业和商业都取得了长足的进步。同时,汉朝还注重文化教育的发展,在全国范围内设立了许多学校,培养了大批的人才。祭伯城作为中原地区的一个重要城邑,也受到了汉文化的深刻影响,文化氛围日益浓厚。

随着时间的推移,历史的车轮滚滚向前,祭伯城历经了三国、两晋、南北朝、隋、唐、宋、元、明、清等多个朝代的更迭。在这漫长的岁月里,祭伯城始终处于中原地区的政治、经济和文化中心地带,见证了中国历史上的诸多重大事件和社会变革。然而,由于战争、自然灾害等因素的影响,祭伯城也多次遭受了破坏和毁灭。每一次的破坏之后,祭伯城的人民都会在废墟上重新崛起,重建自己的家园。

遗迹,岁月沉淀下的历史见证

尽管历经了数千年的风雨洗礼,祭伯城依然留下了许多珍贵的历史遗迹,这些遗迹犹如一部部无言的史书,默默地诉说着这座城邑的往昔岁月。

透过祭伯城遗址公园的玻璃,依然可以看到那高大而厚重的城墙。虽然城墙的大部分已经坍塌,但从残留的部分依然可以看出它当年的雄伟气势。城墙用黄土夯筑而成,质地坚硬,历经千年而不倒。

岁月悠悠,时光流转。如今的祭伯城,已经不再是当年那个繁华的诸侯国都城,然而,这座古老城邑所承载的历史文化,却依然深深地烙印在这片土地上,流淌在一代代祭伯城人民的血液中。

站在祭伯城遗址的夯土墙前,总感觉那些层叠的板筑痕是某种古老的文字。而3000年前,工匠们抡起石杵时,定然想象不到他们的劳作会凝固成时间的密码。

当你数着每层夯土间夹裹的料礓石,就像在翻阅半部残缺的史书,断裂处,渗出西周的月光。

就像郑州人提起这个地方,轻松而随意地说出祭(zha)城这个独一无二的读音时,终会让人觉得欣慰——时光流转、朝代变迁,但总有一些东西会留下来,不是像福尔马林中的标本那样存于典籍文献之中,而是活生生水灵灵地存续于老百姓的日常生活之中,可以日日挂在嘴边、活跃于口舌之间。

这,已足够。

本报记者 李娜/文 马健/图

《郑州晚报》版面截图