从少年热血到中年重归,隐藏在郑州市井间的武者,在“卧牛之地”续写心意拳的回归之路,既寻回身体失落的“灵劲”,也讲述一段“中原第一狠拳”的当代传承故事。

“中原狠拳”蕴含的实战秘藏

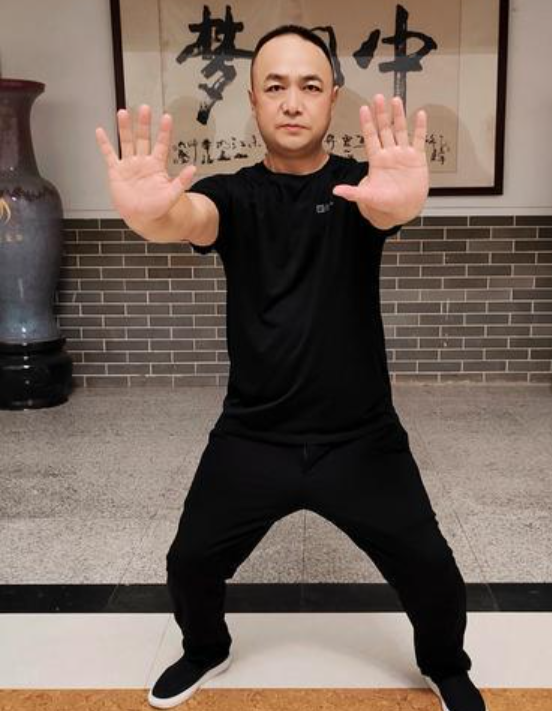

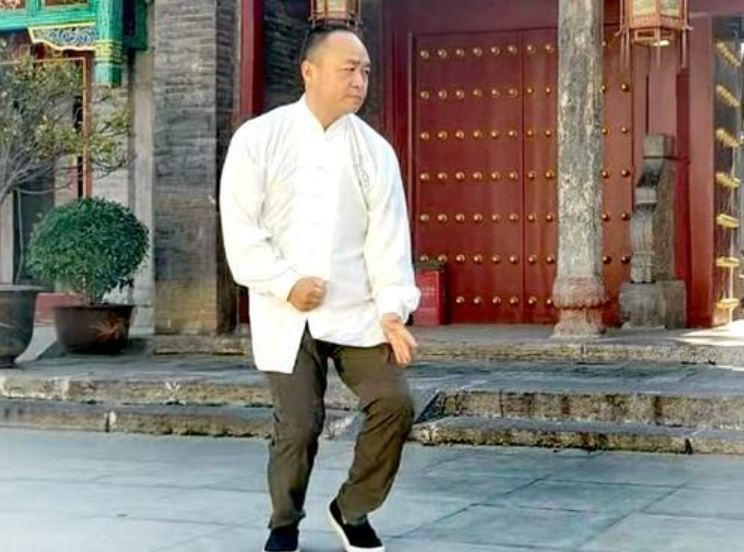

8月11日,郑州北大清真寺门前广场,苏红涛一身利落的练功服,拳风凌厉展示起心意六合拳,他出拳迅速,步伐灵活,带动周围呼呼风声,收势吐纳额间微汗,眼底却无半分疲态,展现出强悍实力。

“11岁练拳,15岁中断,40岁重修!武术这条路,停了就得从头再来。”55岁的苏红涛在城市里划下一段跨越44年的习武轨迹,这不但是传统武术在当代社会命运的一个缩影,也如国家级非物质文化遗产心意六合拳代表性传承人李洳波在《河南心意六合拳》扉页所书“勿使前辈之遗珍失于我手,勿使国术之精神止于我身。”

心意六合拳在武术界素以刚猛著称,有“中原狠拳”“中原第一狠拳”等称呼,其招式追求实战杀伤力,蕴含一招致命的武学秘藏,古谱警示“心意六合不乱传,若教狂徒无知汉,惹祸招灾保身难” 。

心意拳据传为宋代名将岳飞所创,明末清初山西姬际可于陕西终南山遇异人指教尽得其妙,后传艺于河南马学礼、安徽曹继武,历经数百年、十余代人传承,形成了庞大的体系。2008年,心意拳被列入国家级非物质文化遗产名录。

“卧牛之地”寻回失落的灵劲

20世纪80年代,中原大地尚武成风。11岁的苏红涛被父亲送入武馆学习“十八般武艺”:从查拳的凌厉腿法到心意拳的“十大真形”,从两仪桩的静功到四把捶的刚猛爆发。少年时的训练严苛至极:冬日五更起床踩鸡步,夏日三伏练熊膀,双肘在沙袋上磨出血痂……

当生活的重压袭来,青年苏红涛脱下练功服,扛起布匹闯荡服装市场。20余年之间,他辗转于郑州、广州的商铺,拳法记忆逐渐模糊,身体机能逐渐下降,他猛然惊醒想起师父的告诫:“一日不练十日空!”

“经商拼完身体才明白,武术不是少年的游戏,而是中年的救赎。”中断的不仅是肌肉记忆,更是内三合(心、意、气)与外三合(手足、肘膝、肩胯)的精密联结,他翻开箱底泛黄的拳谱,在自家阳台两平方米的空间重启武术训练。

少年时轻松完成的“鹰捉把”,如今双臂却沉如灌铅;曾行云流水的“龙形折身”,此刻腰胯已僵硬如锈锁。他遵循“百日筑基”的古训,每日站“蹲猴桩”培元固本,练“四把捶”活络筋骨,将心意拳“束展如一”的发力原则化入生活,在“卧牛之地”的方寸空间找回失落的“灵劲”。

“束展如一”升华了家国情怀

心意拳的技击性强,能用头、肩、肘、手、胯、膝、足等部位击打敌方,受到国内外武术家的重视和广大武术爱好者的喜爱,也打破了传统封闭的传承模式,传承人李洳波曾表示:“传统武术的活态传承,不在场馆规模,而在日用寻常”。

“真正的高手,不需要广场操场,哪里都是练功场!”苏洪涛说, 武术行话有“拳打卧牛之地”之说,而心意拳十大形取自动物本能,“龙之腾跃、虎之扑食、熊之撼树,哪个需要广阔天地?方寸之地,足见天地。”

实战搏击功能只是心意拳内容的一部分,心意拳更大作用在“心”,即修炼人的身心、改善人的品德、培养人的情操。苏洪涛也曾“路见不平”,以拳法武艺保护弱者,将个人修行转化为社会担当。

八百年前,岳武穆化枪为拳,在战场上淬炼出心意六合拳的刚烈;八百年后,“中原第一狠拳”从战场退入市井,在阳台方寸、社区广场、大学校园里生根发芽。它舍弃了“一招毙命”的狠戾,保留了“束展如一”的智慧,淡化了门户之见,升华了家国情怀。

记者 汪永森 实习生 刘硕珅 文/图