4月6日,河南省人民医院神经电生理室主任医师冯淑艳正在忙碌,一位老人推门而入:“主任,您还记得我吗?10年前您诊断的肯尼迪病患者!河南第一例!”冯淑艳一怔:“你是老高!”

河南首例肯尼迪病患者

10年前,老高72岁,多年来被“困”在一种怪病中,始终查不到病因。直到2015年末,老高住进河南省人民医院。

“老高的病很怪,和许多病都很像,但又不完全一样。”冯淑艳回忆,入院时,病人肌肉无力、舌肌萎缩,没有感觉障碍,但肌电图检查显示,患者运动传导正常,感觉传导反而异常。不仅如此,病人肌电图中还出现了“纤颤电位与巨大运动单位电位并存”这一奇特表现。

当时,医生就像拿着拼图碎片找答案,线索虽多,彼此之间却矛盾重重,难以形成诊断链条。

突然,一个只在国际期刊上读到过的疾病在冯淑艳脑海中闪现。她当即说:“你脱掉上衣,让我看一看。”这是一个肌电图医生很少会提的要求。随后,冯淑艳现场体查确认,老高的乳房果然有异常发育。这个关键信息成为印证猜想的关键,当时,冯淑艳在检查报告上郑重写下“疑诊肯尼迪病”的意见。随后,通过后续对患者的性激素水平、AR基因测序等检查,各项结果都验证了冯淑艳的诊断。

肯尼迪病又被称为脊髓延髓肌萎缩症(SBMA),是X连锁隐性遗传病,发病率仅1/40万。2015年,国内还没有关于肯尼迪病的流行病学资料,老高是河南首位确诊患者。

跨界创新,这个方案真牛!

在当时,确诊只是起点,如何治疗仍是一片茫然。

首位接诊老高的神经内科专家主任医师张红菊回忆,当时国内对肯尼迪病研究不足,治疗接近空白,几乎没有经验可以参考。为此,省人民医院专家团队通过查阅大量资料文献,数次开展病例讨论,一个颇为新颖的跨界治疗思路逐渐清晰:肯尼迪病因雄激素受体异常,导致“激素毒性”,而妇科常用药亮丙瑞林,是一种促性腺激素释放激素激动剂,正好可通过抑制睾酮分泌减轻毒性损伤。

当时,国内鲜有将该药用于神经肌肉病的尝试。为保障用药安全,专家团队反复论证用药方案,最终确定:每月一次皮下注射3.75mg的个性化剂量。

10年间,这个看似简单的治疗方案显示出巨大效果:老高的肌力衰退速度较自然病程显著减缓,生活自理期明显延长。如今,82岁的老高依然满面红光,是国内现存最高龄的肯尼迪病患者。

100次住院的背后故事

一场持续10年的生命接力,患者治疗效果稳定的背后,是医疗团队十年如一日的坚守。

多年来,神经内科六病区两次搬迁,老高的主管医生也数次变化,历经张红菊、徐长水、白莹莹、陈帅等多名专家。医生们外出进修、学习、援疆……出现过各种工作状态的变化,但对老高的守护却像接力跑一样,一棒接一棒传了下去。

每月15日,老高的复诊从未间断,10年间已累计住院100多次。病区护士长杨孟丽说,老高认识病区所有的医护人员,大家也都将他看作亲人。据老高的现任主管医生陈帅介绍,基于首例患者的诊断治疗经验,团队后续陆续发现了5个肯尼迪病患病家系,确诊了20余例患者,为遗传学研究提供了宝贵样本。

医学需要“活教材”,让我来

提起患者老高,医学生邵靖雨同样印象深刻:“他曾给我上过非常生动的一课。”

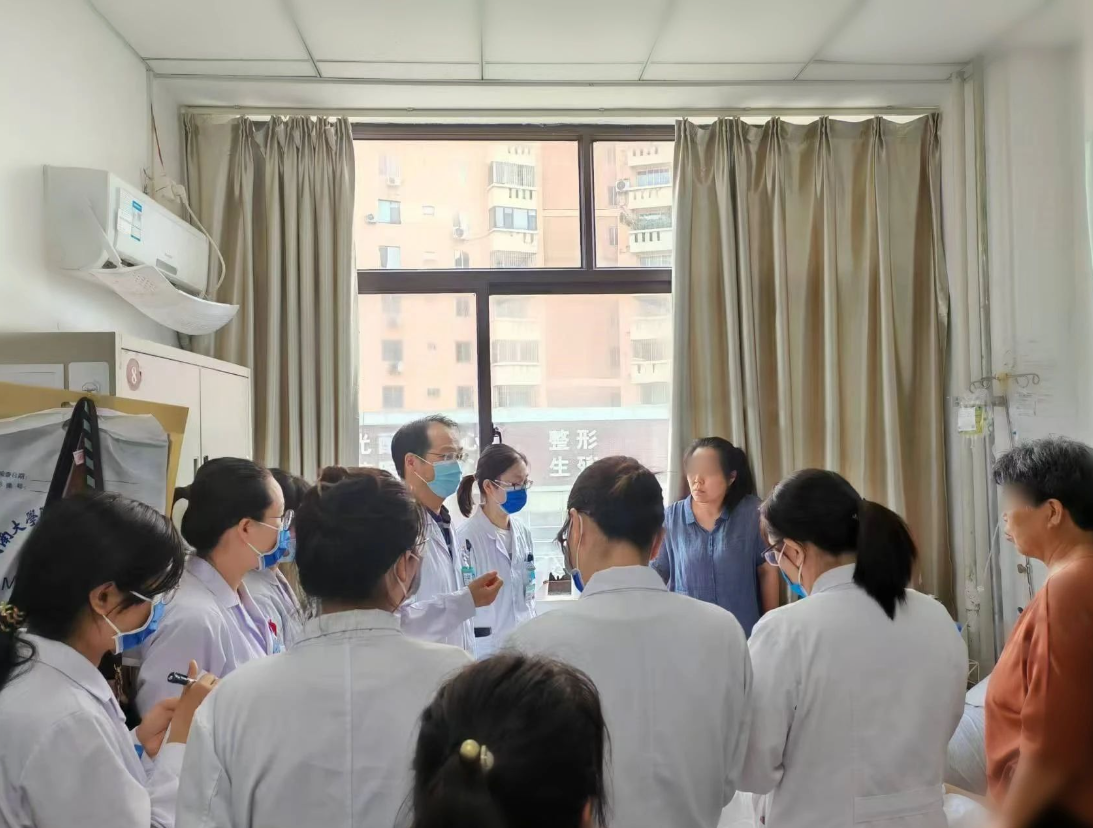

那次教学查房,邵靖雨和20多个医学生、规培生跟着导师浩浩荡荡走进病房。与许多病人的紧张抗拒不同,老高已经提前整理好病号服,笑盈盈看着围在床旁的学生。当导师讲到肯尼迪病的特征性表现,老高就主动掀起衣襟,让学生观察自己体表的病症显示。他鼓励实习生都来拿着叩诊锤,敲敲自己的腿部,感受肌无力状态下迥然不同的腱反射。

邵靖雨回忆,当时自己第4个给老先生查体,紧张的手发抖,但也是第一次见到如此典型的体征,教科书上的描述突然真正具象化了。

陈帅介绍,老高多年在病区住院,注意到临床有大量的教学需要,他就找到医生主动提出自己也许能为医学教学做些什么:“我是罕见病,医学需要‘活教材’,年轻医生能在我身上有所收获,我会很开心。”

从此以后,只要住院遇上教学查房,老高总是乐呵呵参与其中,几年间,众多医学生在老高身上直观学习到肯尼迪病的特征,也记住了这位特别的患者“老师”。

记者 王红 通讯员 李伟博