(第260期)

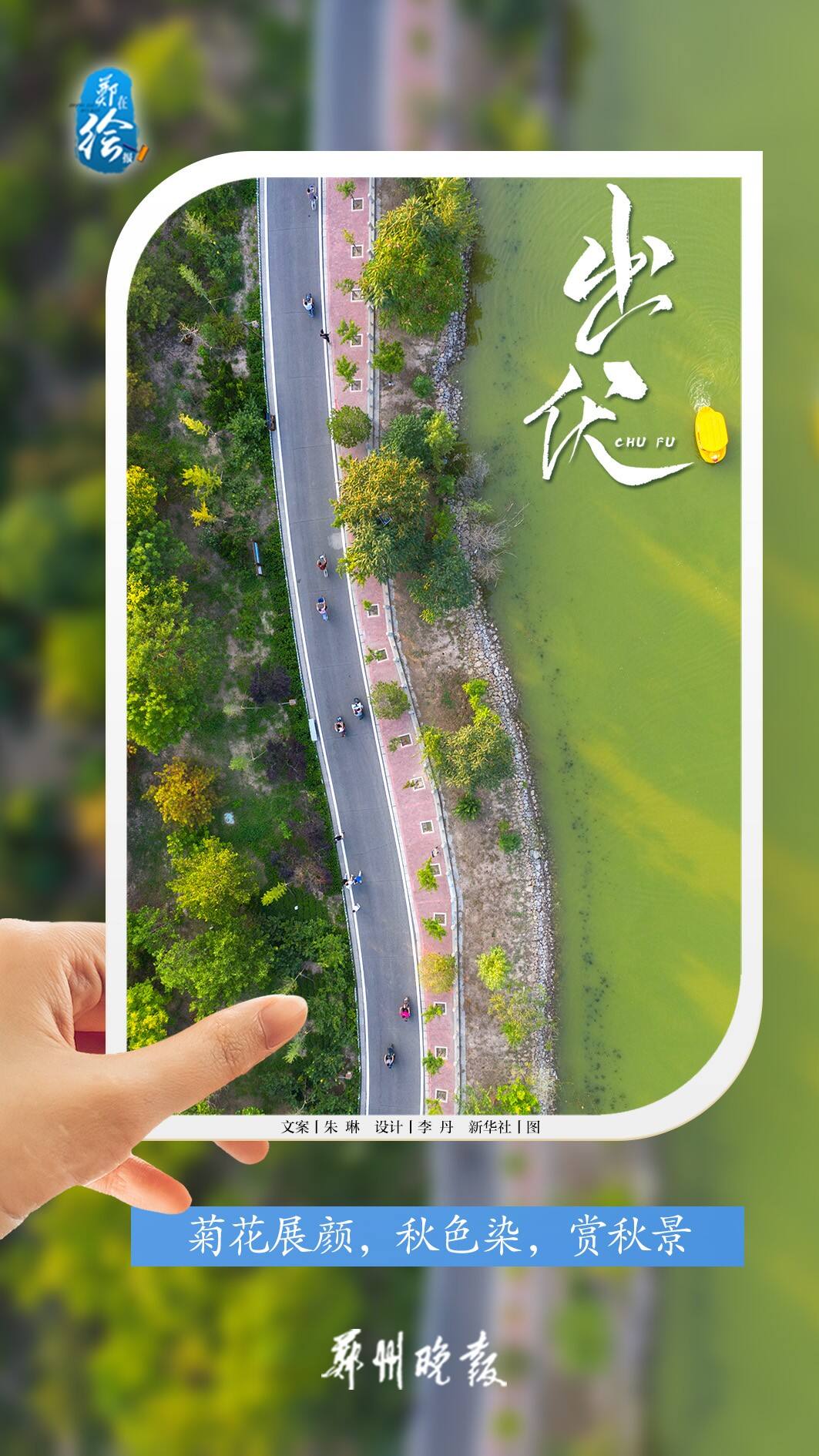

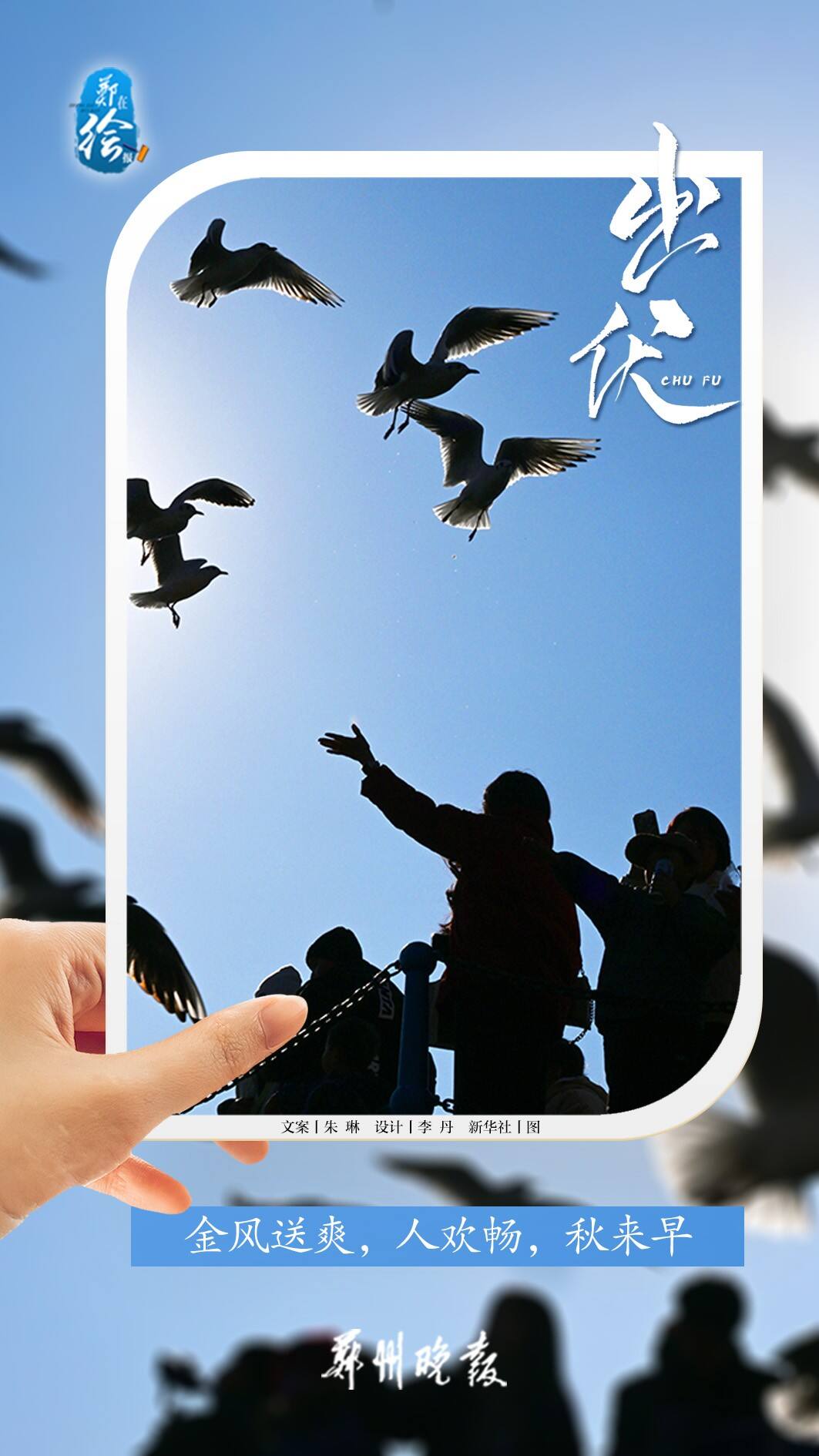

随着夏日热情的缓缓落幕,自然界悄然步入了一场盛大的换季仪式——出伏。

这个不在二十四节气之列,却深深烙印在民间心中的时节,标志着长达40天的“三伏天”正式退场,预示着酷暑的终结与初秋的温柔启程。

今天,让我们携手漫步于出伏的画卷之中,细细品味这场季节更迭的奥秘与韵味。

出伏,是二十四节气之外的民间节气,根据古代历法,通常出现在立秋后的第一个庚日之后第十天,标志着长达40天的三伏天彻底结束。三伏天分为初伏、中伏和末伏,是一年中最热、最潮湿的时期,而出伏则预示着这段极端天气的终结,是夏季向秋季过渡的关键时期。

温度渐降:虽然出伏后气温不会立即大幅下降,但总体趋势是逐渐转凉。早晚温差开始加大,人们会感受到一丝丝秋意。

湿度减小:随着副热带高压的南退,空气湿度逐渐降低,闷热的“桑拿天”减少,体感更加舒适。

雨水变化:出伏后,我国北方地区逐渐进入少雨期,而南方则可能迎来“秋老虎”,即短暂的回热天气,但总体降水量也趋于减少。

调整作息:出伏以后人体阳气开始收敛,很多人容易感到疲乏,应顺应自然规律,适当调整作息时间,早睡早起,保证充足的睡眠,以适应秋季的养阴之道。

饮食调养:出伏之后,夏季开始真正意义上向秋季过渡,气候逐渐干燥,人体的肺气相对旺盛,饮食上宜清淡,多吃滋阴润燥的食物,如百合、银耳、莲子等,同时减少辛辣、油腻食物的摄入,以防秋燥伤肺。

增强体质:秋季是锻炼身体的好时节,可以适当增加户外活动,如散步、慢跑、太极拳等,以增强体质,提高免疫力。

注意保暖:虽然我们常说"春捂秋冻",但对于中老年人,特别是老年人,早晚最好要加一件长袖"薄衣"。这样温差对于身体的刺激要小一点,心血管疾病风险也小一点!护好脖子、后背、脚部,这些都是血管较丰富的地方,特别是颈部,秋凉的刺激会促使血管收缩,有可能增加心脑血管的风险。

注意通风:出伏后,温度会逐渐下降,给了霉菌适宜的繁殖温度。霉菌的活力很强,一般温度在25℃-30℃,湿度在80%以上,并有充足的氧气时,便会在媒介物上生长繁殖。注意勤开窗通风,天气好的时候,记得把衣物拿出来晒晒太阳吹吹风。

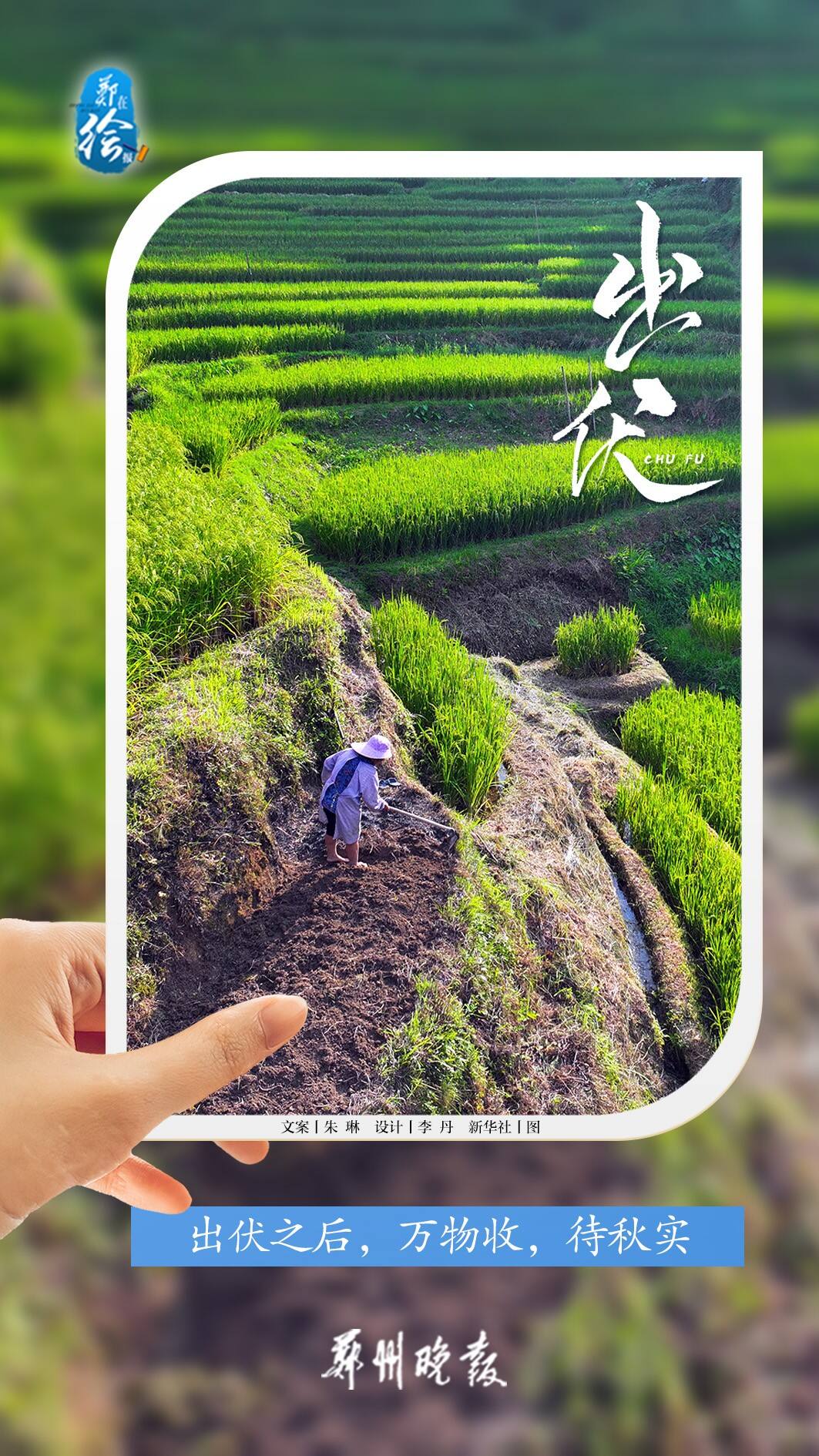

出伏,是自然界的一次温柔过渡,它带来了凉爽的秋风,也预示着丰收的希望。

在这个季节交替的时刻,让我们学会顺应自然,调整身心,以最佳的状态迎接秋天的到来。

同时,也让我们珍惜每一次季节的变换,感受大自然赋予我们的无尽魅力与智慧。

主创:李丹