大河奔流,书写中华文明璀璨华章 壁承千载,铭刻中华民族文化记忆

寻觅壁画之美

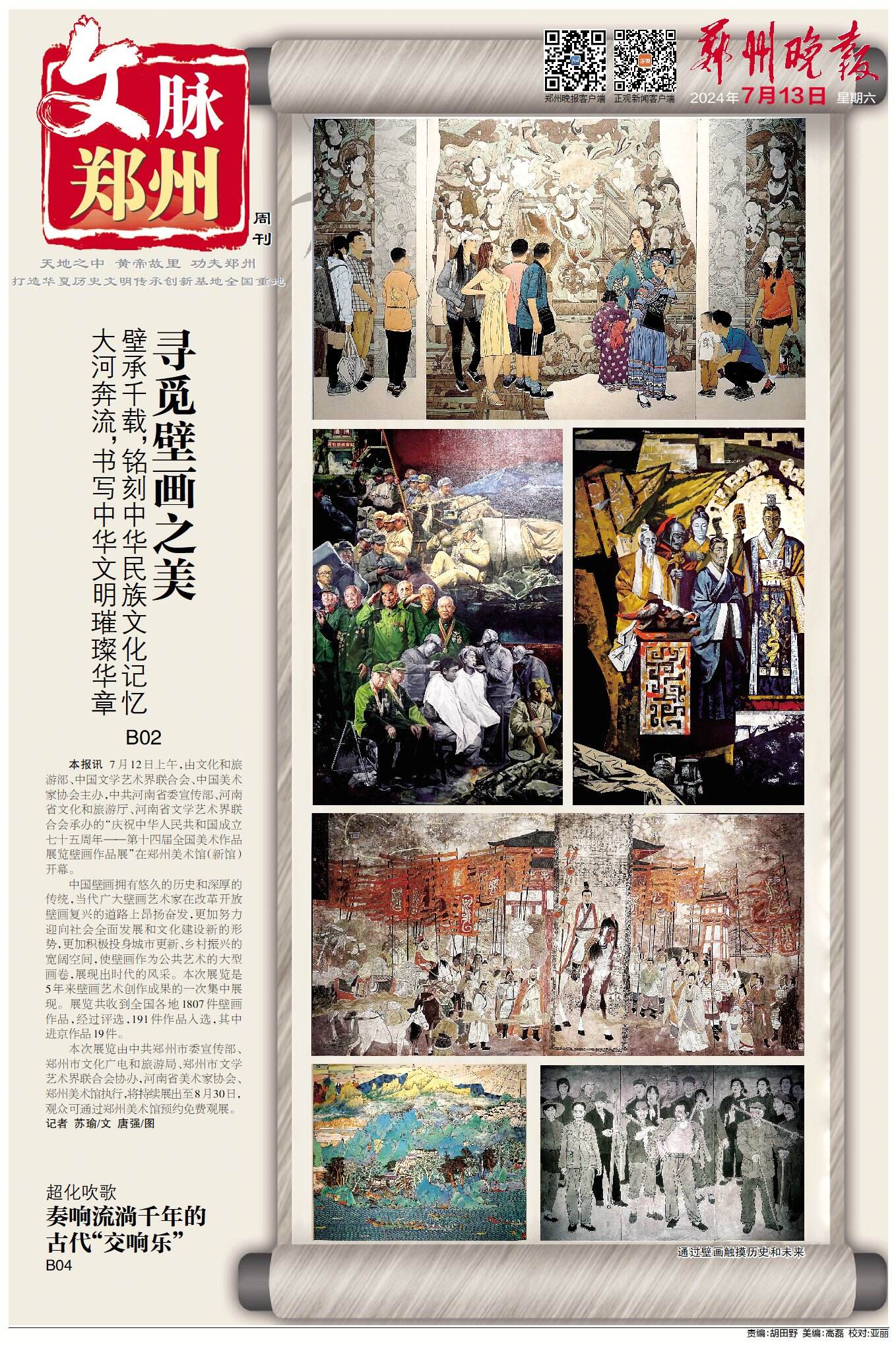

7月12日上午,由文化和旅游部、中国文学艺术界联合会、中国美术家协会主办,中共河南省委宣传部、河南省文化和旅游厅、河南省文学艺术界联合会承办的“庆祝中华人民共和国成立七十五周年——第十四届全国美术作品展览壁画作品展”在郑州美术馆(新馆)开幕。

中国壁画拥有悠久的历史和深厚的传统,当代广大壁画艺术家在改革开放壁画复兴的道路上昂扬奋发,更加努力迎向社会全面发展和文化建设新的形势,更加积极投身城市更新、乡村振兴的宽阔空间,使壁画作为公共艺术的大型画卷,展现出时代的风采。本次展览是5年来壁画艺术创作成果的一次集中展现。展览共收到全国各地1807件壁画作品,经过评选,191件作品入选,其中进京作品19件。

通过壁画触摸历史和未来

本次展览由中共郑州市委宣传部、郑州市文化广电和旅游局、郑州市文学艺术界联合会协办,河南省美术家协会、郑州美术馆执行,将持续展出至8月30日,观众可通过郑州美术馆预约免费观展。

记者 苏瑜/文 唐强/图

五年一次,河南与壁画的双向奔赴

7月12日,第十四届全国美术作品展览壁画作品展在郑州美术馆(新馆)开幕,这是继第十三届全国美展壁画展之后,河南省再次承办该国家级美术大展。

“河南拥有丰富的古代壁画艺术遗产,在中原大地上,可以追溯中国壁画的源起和发展。全国美展壁画作品展落户河南,对于推动人民群众欣赏高雅艺术、欣赏公共艺术,坚定文化自信有特别重要的意义。”中国美术家协会主席、中央美院原院长范迪安表示,展览通过大量的精品力作,表现恢宏的社会景象,反映人民的精神风貌,由此构成了一种美的巡礼、壁画的巡礼,对进一步推动河南美术高质量发展有着重要的学术意义。

市民打卡全国壁画天花板作品展

五年一次 河南再次举办美术大展

全国美术作品展览创办于1949年,是由文化和旅游部、中国文学艺术界联合会和中国美术家协会共同主办的规模最大、参与范围最广、作品种类最多、最具影响力和权威性的国家级综合性美术大展。每5年举办一次,代表了国家美术创作的最高水平,同时也是对全国美术界每5年发展阶段的全面检阅与展示。

“在时代发展和社会建设日新月异的新形势下,壁画作品更是聚焦时代主题,展现时代画卷,以立意深、场面大、造型刻画精、形式语言新等维度反映壁画水平的提升,在塑造中国形象、彰显中国精神上体现壁画的文化追求。”河南省文联党组书记方启雄表示,河南是美术大省、壁画大省,蕴藏着丰富多元的古代壁画遗存,从《四神云气图》《八十七神仙卷》到南阳汉画像石、开封州桥遗址祥瑞石雕壁画及至当下的壁画大展,绵延千年,气象万千,深刻记录着中原人民的历史足迹和精神世界。

本次展览共收到来稿1807件,初评入选305件,复评最终选出入展作品191件,其中进京作品19件。

入选作品主题深刻、题材丰富、风格多样,蔚为大观,文化传承、科技发展、乡村振兴、生态环保等时代新气象纷纷入画,生动展现出美术家坚定文化自信,把握时代脉搏,将精品奉献给人民,用明德引领风尚的艺术追求。

走进展厅,一幅幅壁画作品如同历史的画卷缓缓展开,它们不仅是艺术的展现,更是时代的镜像。从表现中国式现代化伟大征程的宏大叙事,到聚焦普通百姓日常生活的细腻描绘,这些作品无一不精、无一不美。正如中国美术家协会党组成员、秘书长王平所言,展厅里的一幅幅壁画,是时间的低语,是生活的诗篇,更是生命的创造。它描绘着新时代中国的多彩画卷,讲述着中国人的家国故事,抒写着中华民族的精神气象,展现着我国美术事业发展的新成就。

中国美术家协会壁画艺委会主任王颖生表示,从作品复评情况来看,此次壁画作品有三大特点:一是具有明确的主题方向和鲜明的时代特色,多为近5年来具有代表性的一些壁画作品,题材内容与时代发展同频共振,体现了社会性、公共性,反映了社会发展、乡村振兴、文化繁荣等各方面发展成就。二是延续了历届美展以来的突出特点和壁画创作独有的特性,展现了多元、丰富的艺术面貌,在创作形式、材料、工艺手法等方面非常丰富。三是具有相当的学术性和探索性,展现了新时代壁画创作者在传承中国壁画艺术优秀传统的基础上,把更多的传统艺术元素应用于当代艺术创新的成果和探索。

体验性强 探索新材料新媒介的综合运用

记者在现场看到,参展作品的创作手法多种多样,除绘制型壁画外,还包括利用各种材料采取嵌、雕、刻、锻、铸、蚀、织、光电等多种工艺完成的作品。

“你愿意再等几分钟,看完整的花开过程吗?”展厅一隅,一幅独特的作品前,作者温柔地询问着观众。原来,这是一幅互动开花动态屏风壁画,名为《吉祥中国 蜻歌蝶舞》。

作品利用云锦缎面、色织锦缎等中国传统丝织工艺面料,巧妙使用蜻蜓与蝴蝶织样,结合金属蜻蜓与亚克力蝴蝶,草纹织锦构成六条屏画面形式。更为称奇的是,作品内置纳米制热芯片,使用镍钛记忆金属制成花朵,设置人体感应装置,人来花开,人走花闭,屏风同时有红外制热取暖功能,使得壁画兼具审美、开花互动、屏风、制热等多种功能。

来自河南商丘师范学院美术学院的学生徐智立对此作品非常感兴趣,和作者上海大学美术学院老师初旖交流起来,相谈甚欢。

“这次美术老师带我们来观摩学习,收获挺大的,开阔了眼界。如果只局限在一个画种里面,看到的东西会很少,不同的材料、质感以及绘画元素在一起,会让人的创作灵感更多一点。”徐智立说。

展览现场,像这样在形式语言上锐意创新、融入现代科技与审美理念、呈现出多样化发展趋势的作品还有很多。

“许多作品探索了新材料新媒介的综合运用,在技法和风格上别出心裁,展现出当代壁画与时俱进的新形态;展出的许多作品都是完成实施的成果,在创作上注重与建筑空间、公共空间紧密结合,与环境和谐统一,形成美的整体情境。”河南省文联相关负责人表示。

专家导览 引领观众走进作品的精神世界

“第十四届全国美展壁画作品展是艺术界的一次盛会,刚刚我在展厅里看到很多优秀作者和优秀作品,呈现出不同的风貌,感到非常震撼。”在这次的展览中,河南大学河南戏剧艺术学院教师刘泉的作品《丝路遗辙》入选。他说,自己的作品能放在这个艺术的殿堂里,感到激动又荣幸。

作为连续三届入选全国美展的青年画家,来自河南商丘师范学院美术学院的程安营认为,壁画展连续两次在河南举办,是对河南深厚文化底蕴和壁画艺术传统的高度认可。壁画作为一种独特的艺术形式,其发展与河南的历史文化息息相关。壁画回到河南展出,不仅是对河南壁画艺术传统的传承与弘扬,更是对河南历史文化的展示和传承。另外,河南拥有丰厚的壁画遗存,其壁画艺术具有独特的风格和特点。全国美展壁画展在河南举办,可以促进全国各地壁画艺术家之间的交流与合作,推动壁画艺术的创新与发展。

带队前来观展的安徽省美协副主席谢宗君表示,为了参加此次大展,他们铆足了劲,好几个团队历时两年创作而成。相信其他省也是如此。“此次河南省承办的壁画大展,是我看到的水平最高、形式最多样的一届,包括材料、技法,以及现代科技、声光电的运用,都非常新颖,题材也很广泛,我们收获非常大”。

“大开眼界!激发了很多灵感,对工作很有启发。”创意设计师王女士表示,能在家门口欣赏到这样高水平的展览,很开心也很自豪。

据悉,为了方便广大群众更好地观展,主承办方在每个周末安排专家导览活动,引领观众走进作品的精神世界,洞察作品的艺术特色,深刻感悟作品蕴含的时代精神和艺术脉动。展览持续至8月30日,快来郑州美术馆开启一段寻觅壁画之美的诗意画旅吧。

记者 苏瑜/文 唐强/图

饶雪漫参加微博文化之夜时盛赞中原文化

“17岁是我永恒的主题”

饶雪漫

如果你要谈青春,一定绕不开饶雪漫的名字。

从2004年创作第一本青春疼痛小说《小妖的金色城堡》,到2024年上映的电影《沙漏》,作为“疼痛文学”的开山鼻祖,饶雪漫和青春的这场交道,一“打”就是20年。

20年间,作为“文字女巫”的她,出版作品50余部,几乎本本畅销。青春在她的笔下来来回回,轮番上演一个又一个动人心弦的故事。

20年间,她从作家向编剧转型,从首次担任电影《左耳》的编剧到现在已整整10年,她曾坦言:做编剧并不是自己擅长的事,但在尝试了无数次找人改编后,最终还是决定把笔握在自己手里。

饶雪漫作品

从文字到影像,饶雪漫从来都围绕着“17岁”的永恒主题。

从少女到不惑,她始终以平等的视角,注视青春期孩子的自我觉醒,“我一直想做的就是,给青春期的孩子一颗止痛药,我希望成年人可以真正站在孩子的视角看待成长,看待他们的困惑,教会他们什么是爱,如何去爱,这才是我最终的诉求”。

“博大精深的中原文化,能让现代社会非常匆忙的人,放慢脚步,去感知,去欣赏。”前段时间,饶雪漫在郑州参加2024微博文化之夜庆典活动,她说“这样的活动应该不是一年一次,应该要每个月一次才好”。

谈文学的影视化: 我的作品是不得不去尊重原著的

记者:作为编剧,您多次参与文学作品的影视化改编,您认为改编过程中最重要的因素是什么?最难推进的又是哪些?

饶雪漫:大部分我编剧的作品都来源于自己创作的小说,所以在人物的塑造和理解上会比较贴近,我不太会去对作品做一些比较颠覆性的改变,也就是他们说的我是“亲妈”。

但从文字作品到影像作品,确实是一个漫长的、充满跨越的过程。

文字创作相对来说比较自我,我自己想怎么样就怎么样,我脑海里的想法,用我的文字把它描绘出来就OK。

但影像不是这样的,影像是一个群体的创作。编剧写出来是这个感觉,导演脑海里是另一个画面,演员表演又是一个画面,甚至可能摄影师拍出来又是另外一个新的画面,还有剪辑,剪出来的又是一个场景。

你必须得把这些人都组合起来,让每一个环节的画面能够尽量地和你脑海里的原始画面统一,或者让每个环节的人能够帮你表达,让你这个画面变得更加美好。

我觉得这可能就是从作家到编剧过程当中最难的一个东西——如何从个体的创作变成习惯集体的创作。

记者:文学作品影视化之后,由于受众原因,影视作品与原著总会被市场拿来讨论、对比,您看重影视作品的还原度吗?您认为影视作品应当如何保持原著精神?

饶雪漫:我的作品大多是畅销书,很多人之前已经看过,有了一些根深蒂固的印象,所以在改编的过程当中,是不得不去尊重原著的。如果你做了太多改变,还不如直接新写一个作品,没有必要再来用这个IP创作。

所以,我觉得作品改编为电影时,还是需要更多地考虑原著粉的感受,就像我最近刚上的电影《沙漏》一样。这部电影其实我们已经制作了8年,就是希望能够找到一个非常贴近原著粉的呈现方式,因为小说写的时候是2007年,电影中饰演主角的演员那个时候才四五岁。

很多人就会说:“你们那么古早的东西搬到现在来应该怎么样做?别人会不会觉得过时?能不能理解你当年的那些古早味?”

但我会说,我们找到了一个非常精致的结构,我们的故事是从当下去回忆的,所以代入感非常强,基本可以保持作品的原汁原味,同时又可以跟上时代的一个节奏。

谈新电影《沙漏》: 它的完成是一种命运使然

记者:由您的同名小说《沙漏》改编的电影已经上映,拍摄过程中有什么难忘的故事分享给大家吗?

饶雪漫:太多了,我没有办法分享一些细节,但我们这个班底经历这么长的时间来完成它,其实是命运的一种使然。

很多次都要开机了,我还在想:这真的是我要的《沙漏》吗?是我的读者想要的《沙漏》吗?然后又会做一些新的尝试和决定,这种状态对我和团队来讲都是蛮辛苦的。

直到最后我碰到了文静导演,她是88年出生的一个女孩,读着我的小说长大的,所以她可以把我小说里面的很多东西重新拿回来。比如,那些让少女的她印象深刻的。

初入行时,无知者无畏,反而没压力,后来越来越焦虑,担心的事情越来越多,做电影真的太难了。

或许这也是《沙漏》拖了这么多年的原因,小说是成形的,影视是蜕变的,如何才能将它蜕变成大家喜欢的样子,这需要各个环节都精益求精。

所以,至少现在呈现出来的《沙漏》,是我自己特别想要的一个故事,我们的团队尽力了,我也没有什么遗憾,已经把自己能够做到的最高分呈现给大家了,也期待看过的朋友能够喜欢。

记者:您认为青春文学对青少年有哪些影响?对于青春文学及影视化作品的未来,您有何期许?

饶雪漫:当年我在写这本书的时候,孩子们没有接触到那么多的新媒体,可以更多地通过阅读去感知这个世界,感知自己青春的成长。

但现在接收信息的方式太多了,尤其是碎片式的接触,虽然它来得非常快,但可能会让你来不及去分辨,也感受不到慢节奏阅读带给人的愉悦感。

我还是希望能够出现更多更好的青春文学作品和影视作品,并且我相信青春题材也一定会越来越好。

记者 石闯 宋莹玉/文 李新华/图

新密超化吹歌:千年古乐奏新声

“山川孕奇韵,新密藏古音,超化镇上起,吹歌动人心。铜管响云霄,笙笛和鸣深,一曲千年调,悠悠入梦寻。”吹歌,从千年古寺走出的丝丝回响,婉转悠扬的古乐旋律,原汁原味保存了中国古代鼓吹乐的风貌,同时又是古代典礼音乐,只在重大国事、佛事与社会活动中演奏,被誉为“宫廷音乐活化石”“古代交响乐”。曾经高居庙堂之上的“天上乐”,如今正被传于民间,勃然复兴并走向世界。

有“宫廷音乐活化石”“古代交响乐”之称的超化吹歌演出现场 记者 马健 图

见证历史 千年古乐魅力不朽

1600多年的新密超化寺名震四方,寺内的乐器演奏更是令人心驰神往。

作为一种起源悠久的鼓吹乐,超化吹歌在南北朝时期发展为宫廷音乐,在隋、唐时期传入新密市超化寺。

明朝末年,超化寺的僧侣将这份珍贵的遗产传于民间,它便如同种子落入肥沃的土地,与当地民谣小调相融,从而形成了一种绝妙音符,是以吹奏乐、弹拨乐、打击乐混合演奏的特色形式生长出独特的艺术形态。

超化吹歌便是这古老旋律与民间智慧的结晶,它在岁月的洗礼中愈发显现出不朽的魅力。

超化吹歌乐器独特之处,主要是以管子为主奏乐器,辅以笙、笛、箫,再加上打击乐韵鼓、大铙、手钗、锣、云锣、钹、碰铃、木鱼、编钟等,这在民族乐器演出中形式别具一格。其中管子十分特殊,与古书记载及流传的木制、竹制明显不同,它用黄铜铸造,上粗下细,16厘米长,上面开7孔,上口苇根哨片发声,没有共鸣箱,全凭吹奏者的气息和技巧,是超化吹歌的主奏乐器,现在使用的铜管演奏的曲目更富有古韵,吹奏难度也更大,也能更好地表达出古曲的古韵。超化吹歌传承下来的铜管是清朝初期铸造的,距今已有300多年的历史。

此外,超化吹歌的曲牌和乐段,基本上都是从古代流传至今,具有原汁原味的中国古代音乐基本特征,这在全国十分罕见。超化吹歌的演奏曲牌、乐段,大体上可以分为古曲(宫廷音乐)、民歌(民间小调)、寺庙音乐(庄重曲)3种类型。超化吹歌在演奏过程中可以允许以组曲形式自由重复,逐步形成了一种独具特色的演奏风格。这些乐器不仅仅是声音的载体,它们更像是历史的见证者,每一件都承载着数百年的故事与情感。

薪火相传 超化吹歌古韵悠扬

超化吹歌的记谱方式独特,一直以来都是沿用古代的工尺谱进行记载,沿用了古代的音名:宫、商、角、徴、羽,唱名:尺、上、四、合、凡。曲子调式有尺工调、上凡调等,这是原汁原味的古代鼓吹乐风貌,是古代宫廷音乐“鼓吹曲”的遗存。

与超化寺的兴衰有着紧密联系的吹歌,明代以后,已经流传到了民间,把宫廷音乐、寺庙音乐、民间音乐结合起来,在寺院大典、迎神赛会等民间文化活动中进行演奏。这些曲牌和乐段,如同穿越时空的使者,将千年前的旋律带到现代听众的耳畔。

千年古乐薪火相传 王洪涛 图

沧海桑田,多少往事如烟。盛极一时的吹歌由于多重缘故,在20世纪70年代濒临失传。80年代,改革开放的劲风涤荡着山村,传统文化悄然兴起。超化村里的几个老艺人重新把吹歌班子组建起来,“老中青”三结合,乐器手进行了搭配。其中,80多岁的张振恒和郑成吹笙,搭配上18岁的姑娘宋文芳、钱道吹管子,再加上18岁的王国卿、杨会敏与27岁的宋文建;打击乐分别由49岁的张钦玉掌鼓,36岁的宋毛遂掌大铙,55岁的麻长柱掌钹。

他们中,有的是民办教师,有的是村里记工员,有的是泥瓦匠,有的是饲养员,还有的是烧窑师傅……既没有经过专门的业务培训,也没有专门的曲谱,凭着对吹歌的一腔热情,他们搭建了这个“草台班子”。在老教授钱林申的帮助下,将吹歌谱翻译成简谱,让年轻人学,把简谱翻译成吹歌谱,让老年人学。最后,大家再统一合练。用最笨的办法、最坚韧的毅力,他们每天坚持练习,终于排练成功,让古老悠扬的韵律再次飘荡在洧水河畔。

传承交流 古代“交响乐”焕发生机

冬去春来,前赴后继,终得苦尽甘来。2008年,超化吹歌入选中国第二批非遗名录,成为郑州市和河南省的文化名片。为大力传承吹歌文化,王国卿老师动员家里人参加吹歌队伍,鼓励村里年轻人参与,大力培养后备人才。联手超化镇第一初级中学,设立传承基地,每周到该校给师生们传授吹歌技艺,节假日组织培训,定期组织展演,吹歌形成了学校特色。2018年2月,以超化吹歌为特色教育的超化镇第一初级中学(超化吹歌传习基地),被教育部评为“中华优秀文化艺术传承学校”,从而也使这项音乐文化焕发勃勃生机。

时代吹歌放光彩,文明交流谱新篇。2019年1月,新密市超化吹歌古乐团正式成立,为人民群众提供更丰富的文化食粮,也使古乐迎来了新的春天。2020年10月,古乐团参加第三届中原民歌大会,获得民乐组二等奖。还受邀参加俄罗斯国际军乐节演出,接受欧洲多个国家驻华大使团参观考察。精湛的技艺和独特的魅力赢得了国内和国际上的高度赞誉,成为连接中外文化交流的桥梁。

这一流淌千年的古代“交响乐”,从山村走来,历经风雨、披荆斩棘,已然实现美丽蝶变。如今的超化吹歌已有国家级传承人1名、河南省级传承人1名、郑州市级传承人3名、新密市级传承人5名。

超化吹歌在新时代人民群众文化自信与文化自强不断提升的历史背景下,正不断续写着华夏文明的辉煌篇章。它不仅是新密市乃至河南省的文化名片,更是中华民族传统文化宝库中一颗璀璨夺目的明珠,向世人诉说着中国古老音乐艺术的永恒魅力。

记者 郭涛 李居正