《郑州晚报》报道版面

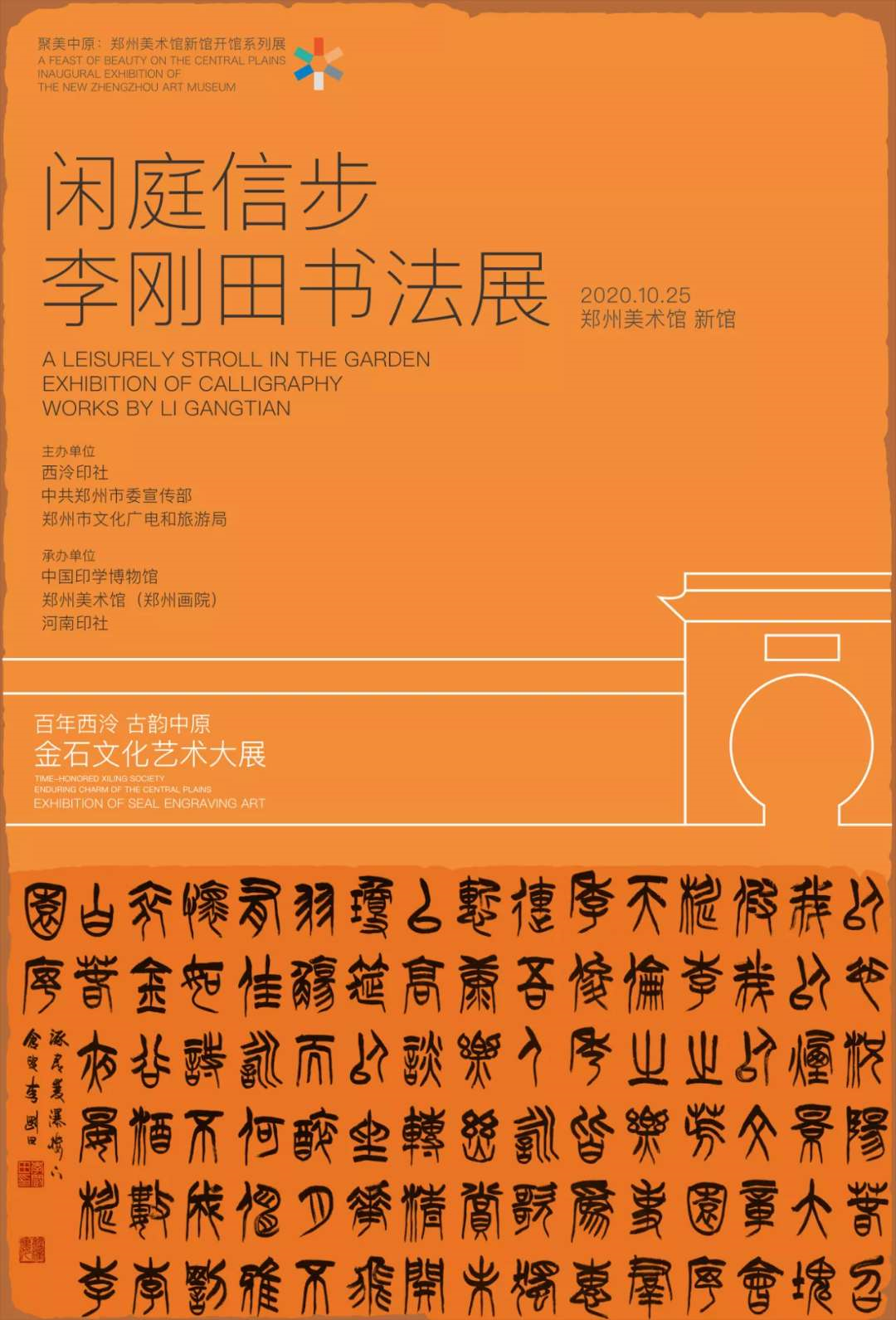

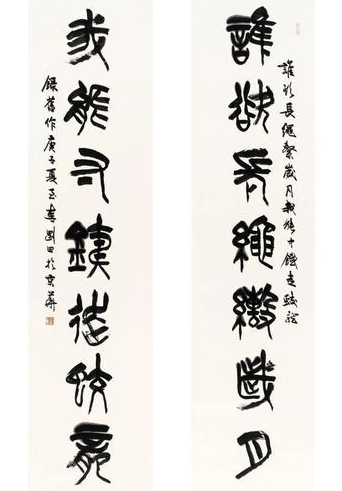

10月25日,“闲庭信步——李刚田书法展”将在郑州美术馆新馆开展。

李刚田是当代具有代表性的书法篆刻家之一。半个多世纪的艺术生涯,铸就他圆融敦厚,温文沉着的为人、为艺之风。其书印创作刀笔结合,刚健雄浑,质朴厚重;其文论长于辨析,独出机杼,不落窠臼;其砥砺德行,注重公益,讲学授艺,任劳任怨,不辞劳苦。2015年,他在获得中囯书法兰亭奖艺术奖时,中国书法家协会在颁奖词中以“当代书坛德艺双馨的楷模”评价他。

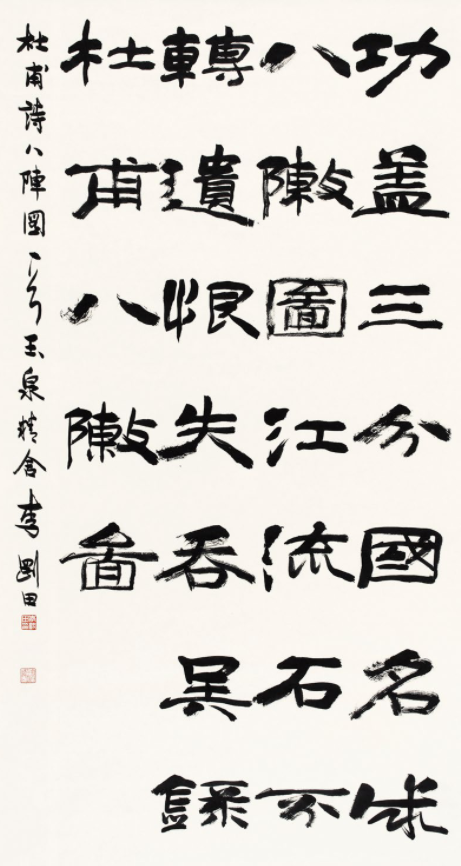

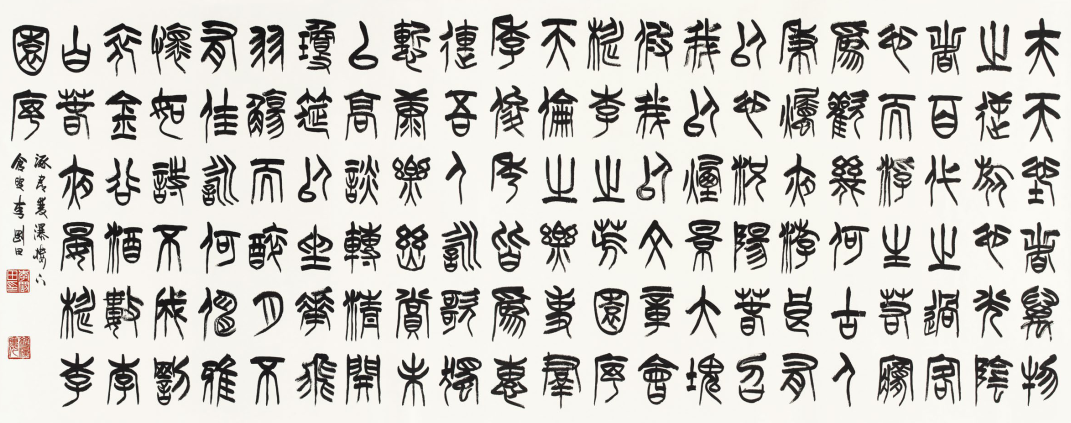

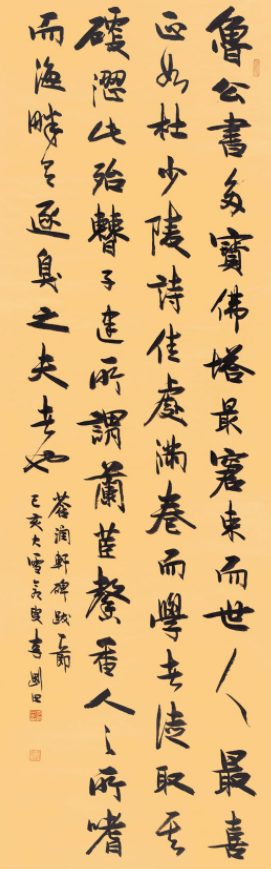

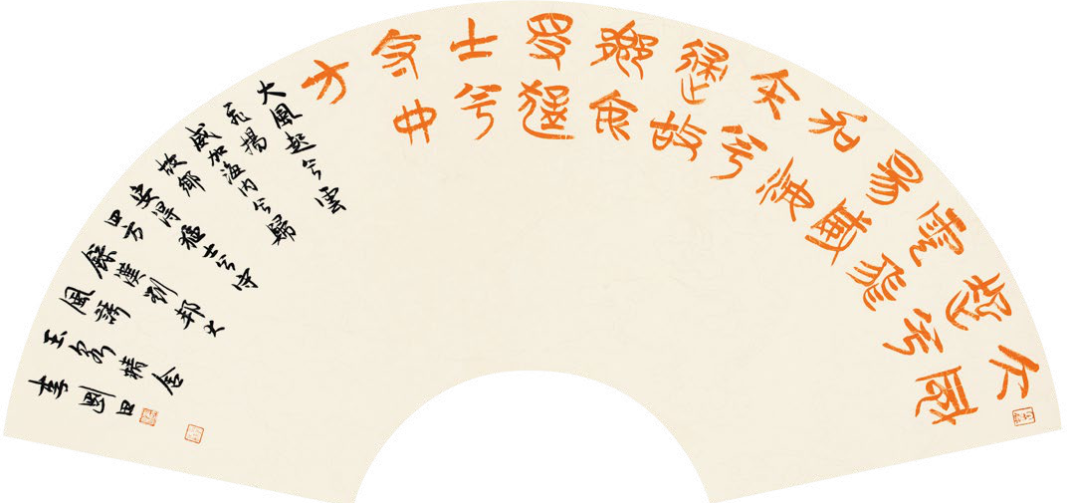

此次展览的作品均为李刚田创作成熟与稳定时期的精品力作,书体多样,形式丰富,共六十余件,是其回馈家乡的慷慨捐赠和美好祝愿。展览以“闲庭信步”为主题,充分体现了李刚田优游于艺境的自信,同时更体现的是其淡然之心。

近日,记者专访李刚田先生,了解其沉潜翰墨、孜孜以求的创作状态与心得,畅谈当代创作思潮、展望书法篆刻发展。

做的是自己喜欢的事,

执著到顽固单纯至深刻

搞艺术的人大凡有两种类型,一种是思想跳跃,不断与时俱进,不断提出新的口号,不断在创作上求新变,不断展示出新招数而使人注目,这当然需要才华出众,胆量出众;另一种类型是“不思新变”,又不愿行走江湖,顺着自己的习惯性发展,就在自己的脚下挖一口深井,随着时光的延伸,越来越单纯又越来越深刻。

李刚田把搞艺术的人大体分成上面两类,并坦言自己是后者。“执著、顽固、少灵巧,俗称一根筋,是愿带着花岗岩脑袋见上帝的、无才华又不思新变的慵懒者。”

李刚田生活很规律,晚上9点前入睡,早上4点起床。著书、临池、刻印,参加专业活动,给学生上课,日复一日,单纯而又充实,好不忙活。弄翰雕虫的投入,思上云霄的自在,妙墨忽成的喜悦,分享畅谈的快意,他沉浸其中,似不知疲倦。

对于这样日出而作,日落而息的李刚田,有人说他像老农民一样——很老实,且没才气。李刚田并不在意,说“没有才气”也是一种境界,这样会比较纯粹。

“种田很好哇!你认真耕耘,投入心血,老天不会薄人,你偷懒,不去辛苦施肥灌水,庄稼就长得半死不活。”李刚田说,他们全家在北京郊区租了三分菜地,周末八口人带上干粮去种地,“我自己很享受在骄阳下出一身臭汗的愉快,更重要的是让小孙子了解农事,亲近大自然,从亲手埋下种子到收获果实,真切理解‘谁知盘中餐,粒粒皆辛苦’。”

自童蒙时期描红开始,李刚田习书至今已经超过一个花甲的年岁。种“书法之田”的李刚田,多年坚持砚田躬耕并不是意志力在起作用,或者是刻意克制自己,而是顺其自然,水到渠成的,“我很幸运,自己的爱好和社会事业是一体的。书法使我感到愉快,书法篆刻的世界是一个五光十色的世界,我在享受‘辛苦’,享受人生!”

而对自己书法创作的评价,他觉得与多年前相比,也只是更老成一些、更自然一些、更本真一些,更具“闲庭信步”的从容。

效法古人先贤,

心正意诚以自然本真为上

年轻时,李刚田也曾有过“指点江山、激扬文字”的傲气,恃才傲物,目空一切,想要超越古人。后来对书法了解越多李刚田才越知道难点在哪,越知道天高地厚,到老了反而开始有点束手束脚起来,发觉自己还很浅薄。

李刚田在书法道路上有一个参照系,一个以古人为参照的视角,“前贤是值得敬畏的,我们自己的精力有限,毕生的努力会被客观机遇和个人天分所限制,当面对古人所创下的一座座高山,你才会有自己的动力,而感到自己需要不断进步。”

李刚田认为,传统文人有两种内涵:一是指其学识胸怀,要读万卷书、行万里路,要学而思、思而学;二是指其风骨情操,这一点最重要,也是当下书法界失落最多、亟待唤回的一种传统文化精神。

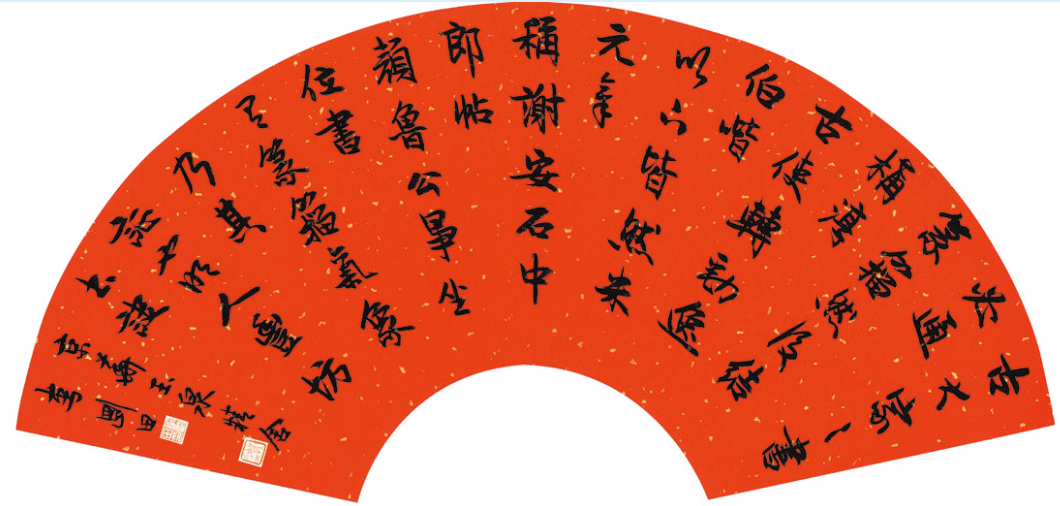

“孔子所说的‘志于道,据于德,依于仁,游于艺’ ,而今只剩下了‘艺’ ,这是最值得反思的。 ”李刚田说,书法的展览时代已经到来,不可能再回到追求林下风味的东晋文人时代及颜柳欧赵的范式中,书法艺术的视觉艺术属性已经彰显。站在展览时代的立场对艺术新形式的探索,是对历史遗存的主动把握,把旧有样式赋与时代的生命力。

“当下展览在以王羲之为代表的帖派创作中,有许多优秀作品,在追求晋人内在精神的同时,在形式表现上突破前人的模式,创作中注重内涵深厚又有具有形式感染力,适应展览形式而变,顺应个人审美而变,适时新变。但也有很多作品为求在众多展览作品中突显,向极度精工与极度写意两个极端发展追求另类效果哗众取宠。

“如果形式的变化不是顺时而变、自然而变,名为师法王羲之,实是悖离了自然本真的‘兰亭精神’。王羲之一脉书法一千余年来都潜在地保持着一种文人士夫气,有一种‘贵族气象’,这种贵族气象是中国传统文化的高端,是高格脱俗的大雅之音。”李刚田表示,展览时代的书法创作从理念到技法与形式的深刻新变,在自然塑造着这个时代的新风,同时也在悄然无声地改变着每一个书法人的创作理念乃至笔墨表现,书法走进展览时代,不是文化的减负与形式的张扬,而是从作品的文化内涵及艺术的表现力两方面时代给我们提出了更高的要求。

李刚田认为,应在顺应自然中渐渐成熟与完善,才能造就独立的风格。“一切要以自然本真为上,自然本真是为艺做人的根本,是中华美学、哲学乃至做人的最高境界,就是《大学》中 所说的‘心正’与‘意诚’。这样我们才能找回书法中失落的传统文化精神、中华美学精神。”

唱响时代主旋律,

体现正大气象

李刚田曾任中国书法家协会主办的中文核心期刊《中国书法》主编,对于办好刊物他有着自己的理念,认为刊物的定位并不是主编的主观设计,而是主编对客观的正确认识与主动把握,是因势利导而不应是想当然的闭门造车,是冷静地分析刊物自身特点与生存环境后的选择。

刊物要认真贯彻党的文艺方针政策,要唱响时代的主旋律,要体现正大气象,要奏出黄钟大吕之声,要走厚重、饱满、包容、精典的办刊路子,要站在学术高端与创作前沿,通过专业的权威性来赢得读者、占领市场。

刊物不必去刻意去设计一种所谓的个性或刻意去追求所谓的时尚,应用心把《中国书法》锻造成一个精品刊物,这种无意于个性,正是其个性所在。

用服装来作比喻,《中国书法》应是各种服装中的“正装”,而不是各种五颜六色、五花八门的奇装异服,不用奇和怪去吸引读者眼球,当然“正装”也有许多变化,也要充满活力,也不可刻板如泥塑,但正大气象应是其特点,在各种刊物不断求新求变的时尚中,把握正大气象尤为难能可贵。

一以贯之地坚持独立审美追求

这个时代是一个提倡创新的时代,创新是这个时代的生命动力,但是李刚田说:“我不喜欢把创新两个字挂在嘴边,并不是不需要创新,但是对书法来说,它是一个相对封闭的艺术。没有前提的创新,千奇百怪的书法形态都会出来,就会远离中国人的审美,远离中华美学精神。 ”所以,创新需要在植根传统基础上,是一种不自觉的、水到渠成的创新,“需要的是‘蓦然回首,那人却在灯火阑珊处’的境界,而不是刻意的设计。 ”

李刚田以当今篆刻为例说,篆刻要在形式上有新变,要符合这个时代的审美,从实用物制作到艺术创作,从文人的书斋里走向社会公众,形式上必然要有变化。但是,有变化并非是将原来的东西全盘否定,篆刻亦有它不能变的东西,就是其独特的美学精神,这是延续下来的传统,植根传统又直面当代,不能割断历史而另起炉灶。

“我们不能把篆刻变成绘画、变成工艺,但我们可以吸收美术的东西,借工艺技巧作为支撑。但是最终,刻出来的作品要有印的味道,要有篆刻特殊的审美感觉、有‘印味儿’。”李刚田说,日本篆刻形式上走得很超前,特别注意章法的一种黑白对比关系与明快爽健的刀痕,但是他们的印刻出来,怎么都觉得像个木戳子,这是因为他们没有我们所追求的金石气,而金石气是篆刻的灵魂,日本书法家还没有站在这个角度理解篆刻,而更多的是站在形式构成的角度去理解。篆刻必须要刻出它的金石气,这是数千年来的积淀,这就是传统内在的精神。

李刚田坦言,他喜欢在自己脚下挖一口深井,朝着一个方向不断钻研下去,就会发现越钻越有兴趣。

“六十初度更从容,白发顽童谁笑翁?有子有孙三代乐,无官无产一身轻。几番风雨仍顽健,一片冰心鉴浊清。春到诗怀生烂漫,晴云瘦鹤翥遥空。”这是李刚田《六十自寿》中对自己心情和状态的描述。

如今,十多年过去了,他依旧写字、刻印、读书,“我已经步入75岁了,对75岁的老人来说,没有什么自强不息,也没有所谓的工作规划,就是干自己愉快的事情,顺应自然,顺应客观世界,正如展览定位‘闲庭信步’,是现实生活的态度,又是理想的一种境界。”

郑报全媒体记者 苏瑜