于许多中国人而言,唐诗的启蒙,往往来自杜甫。童年时诵读的“两个黄鹂鸣翠柳”,或许就是我们与“诗圣”的初次相遇。他的诗沉郁顿挫、心系苍生,早已融进中华民族的文化记忆之中。而他的人生起点与最终归宿,始终与郑州这片中原厚土紧紧相连。

杜甫:诗圣生巩义,千古耀文光

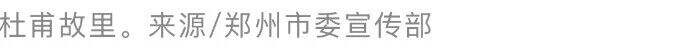

如果说杜甫的生平,是一部唐王朝由盛转衰的史诗,那么郑州就是这部史诗的序章。公元712年,杜甫诞生于郑州巩义笔架山下的窑洞中。“嵩山作笔架,河洛作砚台”,这座被黄河环抱的城市,孕育了诗圣最初的文学启蒙。他出身儒学世家,青年时漫游吴越齐赵,体验过“放荡齐赵间,裘马颇清狂”的豪情;中年困居长安,目睹“朱门酒肉臭,路有冻死骨”的社会现实;安史之乱后,开始“漂泊西南天地间”的流离生涯。

尽管一生漂泊,足迹遍及大江南北,但杜甫却从未忘记故土。其诗作中反复流露的乡愁,成为连接杜甫与郑州的精神纽带。在《月夜忆舍弟》中,他写下“露从今夜白,月是故乡明”,以简练的笔触道出对巩义月色的怀念;《送孟十二仓曹赴东京选》中的“秋风楚竹冷,夜雪巩梅春”,则直接以“巩梅”点明故里风物。这些诗句不仅抒发了诗人对故土、亲人的思念,更将郑州的自然景观与人文气息融入诗歌,使地方风物升华为永续千年的文化符号。

除了乡愁外,杜甫的诗歌创作与郑州的联系,更体现在其故土滋养的艺术境界与精神品格上。从语言来看,杜诗词句凝练而意蕴丰厚。《旅夜书怀》中的“星垂平野阔,月涌大江流”,仅十字便勾勒出天地壮阔的景象,这种以简驭繁、境界雄浑的诗风,与中原大地壮美山川的开阔气象遥相呼应。而从内容来看,杜诗作为“诗史”,以沉郁顿挫的笔触记录时代动荡。在《茅屋为秋风所破歌》中,诗人由自身“床头屋漏无干处”的困境,推及“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”的博爱胸怀,这种推己及人的人文精神,无不与中原文化中“仁民爱物”的传统一脉相承。

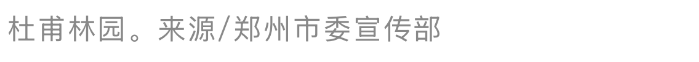

晚年的杜甫在湖湘一带漂泊,身陷“亲朋无一字,老病有孤舟”的凄凉,却仍保有“戎马关山北,凭轩涕泗流”的家国担当。公元770年,这位伟大的诗人溘然长逝,其魂归之处,正是他牵挂的故乡——巩义邙岭上的杜甫林园。

如今,林园内森森古柏守护着墓冢,斑驳的石碑静诉着诗人“天地一沙鸥”的孤独与最终叶落归根的慰藉。这份深厚的文化遗产,也以杜甫故里景区为载体,得到了精心的守护与传承:展室通过详实的文献梳理与场景复原,生动再现了杜甫的生平与创作历程;每年举办的“杜甫故里诗歌周”,更吸引了海内外学者与诗词爱好者共聚巩义,探讨杜诗的现实主义精神及其当代价值。正如杜甫诗所云,“花径不曾缘客扫,蓬门今始为君开”,这片故土也以开放的姿态,迎接着每一位前来探访诗圣的游客。

刘禹锡:诗豪念荥阳,千帆映长空

提起刘禹锡,我们总会想起中学时期“山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵”的琅琅书声,作为名句出处的《陋室铭》也成了大部分人古典文学启蒙的重要篇章。而写下如此传世名篇的“诗豪”,一生虽辗转四方,却如其自述“家本荥上,籍占洛阳”所言,始终将郑州荥阳视为精神的原乡。

刘禹锡少年得志,二十出头就中了进士,与柳宗元同榜成名。唐顺宗继位后,以王叔文、王伾为首的官僚集团联合刘禹锡、柳宗元等士人发起了政治改革,史称“永贞革新”。此时,年仅三十余岁的刘禹锡权柄在握,时常出入禁中议事,可谓是风光无限、满怀壮志。

然而,人生际遇往往出人意料。这场革新仅仅维持了百余日,就以顺宗退位、新政被废告结,刘禹锡也随之开始了自己漫长的贬谪生涯。正是在这段艰难岁月里,他写出了一生中最富盛名的那些诗篇。被贬朗州(今湖南常德)期间的一个秋日,他如年少时期一般登高远望,众人见秋风吹落枯叶,皆叹“悲秋”,唯独刘禹锡望着天边孤鹤直冲云霄,脱口而出“我言秋日胜春朝”。这首《秋词》一扫千年悲秋之气,那冲天一鹤,既是秋日晴空的点睛之笔,也是“诗豪”身处逆境却不改其志的精神写照。

在漫长的贬谪岁月中,刘禹锡的文学创作达到了新的高度。他在和州写下的《陋室铭》,展现逆境中的旷达精神;与白居易扬州相会时吟出的“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”,更成为激励后世无数人的精神财富。即便到了晚年,他依然高歌“莫道桑榆晚,为霞尚满天”,这种永不言败的豪情,也与郑州包容坚韧的地域品格相得益彰。

除此之外,细读刘禹锡的作品,我们还能发现不少与郑州的直接关联。在《郑州刺史东厅壁记》中,他以史家笔法记述郑州刺史杨君的治理智慧:“用户符而输入益办”“用平贾而果益精”。而在《管城新驿记》中,他以“门衔周道,墙荫行栗”的精炼笔触,描绘出唐代郑州作为天下要冲的繁荣景象,详细记载了郑州新驿站的建设。这些文章不仅为研究唐代郑州提供了珍贵史料,更体现了他作为政治家的务实精神。

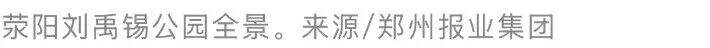

诗豪之“豪”,是将中原大地的刚健气质深深融入诗歌创作。即便晚年多病,他仍能以“马思边草拳毛动,雕眄青云睡眼开”表达不老豪情。公元842年,七十一岁的刘禹锡病逝洛阳,最终归葬于荥阳檀山原,实现了游子终得魂归故里的愿望。

而今,荥阳刘禹锡公园内的诗人墓园,梧桐小径蜿蜒,古朴牌坊静立。他的诗魂,就如同他笔下的那只白鹤,依旧在这片他深爱的土地上翱翔,与奔流的黄河水、巍峨的中岳山共鸣回响,见证着中原大地的日新月异。

白居易:诗王念故里,长歌动中原

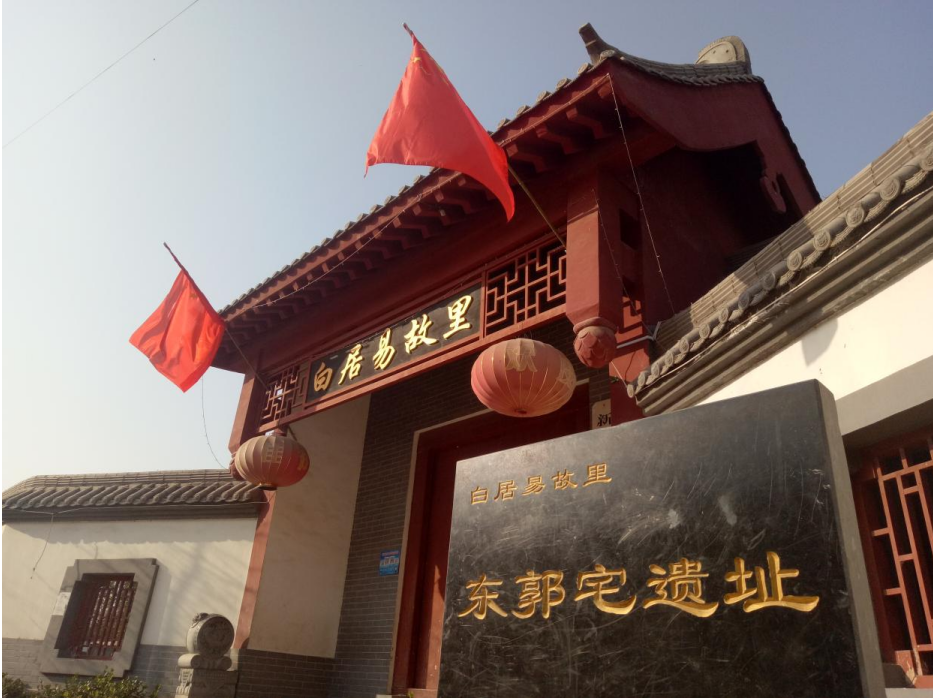

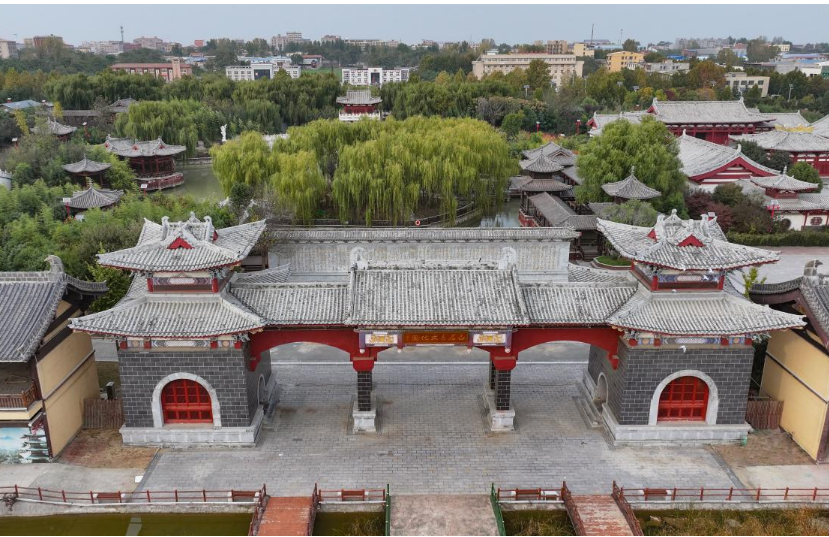

当我们越过千载,将目光投向中唐那片饱经战乱却又文化勃发的土地时,会发现郑州新郑的东郭宅,为华夏文明孕育了另一位至关重要的诗人——白居易。公元772年,他出生于此,并在溱洧两水的滋养下,开启了与郑州绵延一生的羁绊。

新郑是黄帝故里、郑韩故地,文化底蕴深厚,对白居易产生了最早的影响,幸福的童年生活是他成才的根基。据《与元九书》,白居易“及五六岁,便学为诗”“九岁谙识声韵”。故乡的一草一木在他心中留下了深刻的印象,而这片土地所积淀的深厚文化底蕴和淳朴民风,也潜移默化地塑造了他关注现实、心系苍生的诗歌精神。

白居易十二岁时,因河南藩镇战乱骤起,不得不离开故乡。此后,新郑便成了他心中绕不开的“故园”。这份深沉的故土情结,在他离家四十四年后的寻访中,得到了印证。

公元827年,时年五十六岁的白居易从苏州卸任北返,途中驻足溱洧河畔。望着眼前这条流经故乡的河流,无限乡情与人生感慨涌上诗人心头,他挥笔写下了《经溱洧》:

“落日驻行骑,沉吟怀古情。郑风变已尽,溱洧至今清。不见士与女,亦无芍药名。”

诗中,白居易借用《诗经》中《郑风·溱洧》的古调“维士与女,伊其相谑,赠之以芍药”,表达了对故土的深深眷恋。故乡的风物或许已随时代变迁,但溱洧之水依然如故,清澈如初。

在另一首《宿荥阳》中,他更是直接吐露心声:

“生长在荥阳,少小辞乡曲。迢迢四十载,复向荥阳宿。去时十一二,今年五十六。追思儿戏时,宛然犹在目。旧居失处所,故里无宗族。岂唯变市朝,兼亦迁陵谷。独有溱洧水,无情依旧绿。”

诗中“荥阳”即当时属荥阳郡管辖的新郑。

郑州之于白居易,除了是地理意义上的故乡外,还是其现实主义诗风与“兼济”之志的源头活水。他一生秉持“文章合为时而著,歌诗合为事而作”的理念,其诗语言平易通俗,却扎根现实、关怀民瘼,直指社会核心。我们能在《卖炭翁》中读到“可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒”的同情;在《观刈麦》里看到“家田输税尽,拾此充饥肠”的沉痛;在《轻肥》中感受到“是岁江南旱,衢州人食人”的讽刺与控诉。

即便在晚年,白居易选择“中隐”于洛阳,过着“独善其身”的诗酒生活,他也未曾忘记自己生命的来处。临终前,他写下《醉吟先生墓志铭》,一字一句讲述自己的生平——“大历七年正月二十日,生于郑州新郑县东郭宅”,完成了对自己生命根系最终的回归与确认。

今天,漫步于新郑东郭寺村,在仿唐门楼与白居易雕像前,我们依然能感受到穿越千年的诗意。溱洧河畔的草木清风,仿佛仍吟唱着“野火烧不尽,春风吹又生”的千古绝句。

李商隐:诗笔系故园,孤鸿向何处

当盛唐的喧嚣归于沉寂,中唐的余韵渐渐消散,晚唐诗歌以其独特的风格应运而生,李商隐便是其中杰出的代表。他的诗歌以朦胧隐晦著称,被后人称为“朦胧诗的鼻祖”。而在那层层迷雾之下,李商隐对故园郑州的眷恋却始终鲜明——那里不仅是他生命的起点与终点,更是他漂泊一生中反复回望的地方。

李商隐早年生活充满艰辛。父亲早逝后,他随母返乡守孝,家境骤落,一度以“佣书贩舂”维持生计。尽管清贫困苦,但在故乡偷摘石榴的童趣、苦读诗书的孤灯,都成为他日后诗中细腻意象的源头、精神世界的起点。今天李商隐故里景区里,复原的唐代院落还保留着他少年时的模样:西厢房的书案上摊着《左传》,墨迹未干的纸上写着他10岁时为父守孝的句子“四海无可归之地,九族无可倚之亲”。

院中的石榴树化作李商隐笔下的“榴枝婀娜榴实繁,榴膜轻明榴子鲜”,以石榴的丰饶美好,暗示深藏心底的缱绻情思。而他与少女柳枝那场因诗结缘却最终错过的遗憾,被凝练为《柳枝五首》中“花房与蜜脾,蜂雄蛱蝶雌”的隐喻。这些源自早年生命体验的情感片段,最终奠定了他情诗沉挚婉转、意蕴无穷的独特风格。

经过漫长而坎坷的屡次科举,李商隐怀揣济世之志踏入仕途,却深陷晚唐牛李党争的漩涡,半生辗转于各地幕府,寄人篱下,壮志难酬。在政治的惊涛骇浪中,他一次次成为被波及的孤舟,也总在诗里念叨“故园望断欲何如”,把河南称作“吾土”。

在受雇郑州刺史萧浣、任僚属之职时期,李商隐登上夕阳楼远眺故土,留下“花明柳暗绕天愁,上尽重城更上楼。欲问孤鸿向何处?不知身世自悠悠” 的慨叹,将个人漂泊无依的身世之悲融于暮色之中。四十岁那年,他与病重的妻子王氏分别,奔赴四川任职,却没想到这竟是永诀。也正是在这一时期,李商隐写下“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”“何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时”的千古名句,将难以言说的离别之痛与重逢之盼,全数浸入“蚕丝”“烛泪”与“西窗话雨”的意象之中。

公元858年,历经仕途坎坷与人生离索的李商隐,在漂泊半生后辞官归乡。面对亡妻遗物锦瑟,他万千愁绪奔涌心头,写下绝笔《锦瑟》:“锦瑟无端五十弦,一弦一柱思华年。庄生晓梦迷蝴蝶,望帝春心托杜鹃。沧海月明珠有泪,蓝田日暖玉生烟。此情可待成追忆?只是当时已惘然。”诗歌以极致的朦胧与深邃的感伤,为李商隐怅惘又遗憾的一生,画上了永恒的问号与叹号。

李商隐的一生,浸透了晚唐的秋意与怅惘,最终在这片云水之地找到了永恒的安宁。今天,郑州以李商隐公园的形式,为这位游子构建了一处诗意的栖居地。园中的锦瑟广场、青鸟苑、秋池、烛苑,皆取自其经典诗作。当人们抚摸石墙上镌刻的《无题》诗句,或是在晚晴苑凝望那轮“夕阳”雕塑,便能在现代都市的轮廓里,感受到一缕亘古不散的墨香。

从杜甫的沉郁顿挫、刘禹锡的豪迈豁达,到白居易的平实深切、李商隐的朦胧深情,四位诗人的生命与创作都与郑州这片土地紧密相连。这里是他们的地理故乡,更是他们的精神原乡。

如今,行走在郑州的诗人故里与纪念园地,我们依然能感受到穿越时空的诗意。传承中华经典诗词,推动文化繁荣兴盛。近日,2025中华经典诗词论坛在郑州召开,专家学者们着重就杜甫、白居易、刘禹锡、李商隐等诗词名家经典作品与精神遗产展开研讨,共同探索诗词文化的创新发展之路。

与会嘉宾建议,郑州作为杜甫、白居易、刘禹锡、李商隐的故乡,应系统梳理、整合与城市关联紧密的诗人及其精神遗产,大力推动“诗人IP”建设,通过在人流密集区设立诗人雕塑、建设诗词主题街区、推动诗词进校园、举办诗词音乐会、开发诗人文创、加强融媒体传播等多种方式,将这些诗人及其留下的文学遗产,转化为郑州独特的“文化名片”,从而有效提升郑州作为“诗词重镇”的文化辨识度与软实力。

诗韵悠悠,文脉相传——论坛的举办正是对这份千年文脉的当代延续。郑州将以此次论坛为契机,大力弘扬诗歌文化,在平台搭建、人才培养、精品培育等方面持续发力,着力推动文化繁荣兴盛,书写新时代的诗意篇章。

参考文献:

[1]卞孝萱,吴汝煜:《刘禹锡》,上海古籍出版社,1980年。

[2]葛景春:《务本致用的中原文化精神是杜甫诗歌的基调》,载《黄河科技大学学报》2008年,第4期。

[3]郭亚丽:《从〈浪淘沙〉九首看刘禹锡其人其诗》,载《鸡西大学学报》2014年第7期。

[4]刘亭:《刘禹锡散文创作在古文运动中的得与失——以刘禹锡厅壁记文为例》,载《吉林广播电视大学学报》2014年,第1期。

[5]朱宏恢:《从〈诗大序〉到〈与元九书〉——略论白居易对儒家传统诗歌理论的继承和发展》,载《徐州师范学院学报》1983年,第4期。

[6]杜定国:《李商隐的墓址与籍贯》,载《中州学刊》1997年,第2期。

[7]刘学锴,余恕诚:《李商隐生平若干问题考辨》,《安徽师大学报(哲学社会科学版)》1983年第4期。

[8]张超男:《李商隐〈柳枝五首〉诗中柳枝身份考论》,载《南华大学学报(社会科学版)》2014年,第1期。

[9]巩义市人民政府:杜甫故里(河南省级文物保护单位)

[10]天津日报:《刘禹锡雄健厚德的君子人格》