当秋雨吹散暑气,郑州的清晨与傍晚褪去了燥热,多了几分沁人的凉爽。9月是健康体重管理暨全民健康生活方式主题宣传月,这份宜人的天气,成了老年人们走出家门的“宣传标语”。

老年人体育工作,是推动全民健身、积极应对人口老龄化及乡村振兴国家战略的坚实助力,是体育强国和健康中国建设不可或缺的一环。截至2024年末 ,郑州60岁及以上人口已达188.1万人,占常住人口14.4% 。

今年以来,随着河南省《关于进一步加强老年人体育工作的意见》出台、新时代“全国老年人体育银龄行动”志愿服务启动,郑州全社会积极响应。近日,记者循着城市街头银发族健身的步伐,走进这幅活力图景,读懂银龄运动热的缘由,透析政策与生活交织的温暖答卷……

老有所乐 街头巷尾的“银龄运动图鉴”

清晨六点的人民公园,65岁的赵大爷双脚稳稳扎根,双手如拨云般划出“云手”弧线,指尖掠过晨光时,仿佛连空气都跟着慢了下来。“练了八年,现在抬手就有劲儿。”赵大爷收势时,额角沁出的细汗映着光,笑容里满是舒展。

对赵大爷而言,太极不仅是舒展筋骨的方式,更能驱散退休后的空虚感,让每天的生活从“慢下来”的专注中找到规律,原本偶尔失眠、烦躁的状态,也在一招一式的沉淀中渐渐消散。

这里锻炼的老人中,记者了解到,大多是儿女不在身边的空巢老人,广场舞让他们从“守着家门等电话”变成“带着期待赴约”,而公园里种类丰富、数量充足的健身器材和优雅的环境是他们选择来此锻炼的关键因素。

“跳舞不仅让我膝盖的老毛病在跳动中得到缓解,更在跟姐妹们的彼此调侃、互助里,把孤独日子过得像‘姐妹聚会’。”广场舞队伍中,孙阿姨玫红色运动装在晨光里格外亮眼。

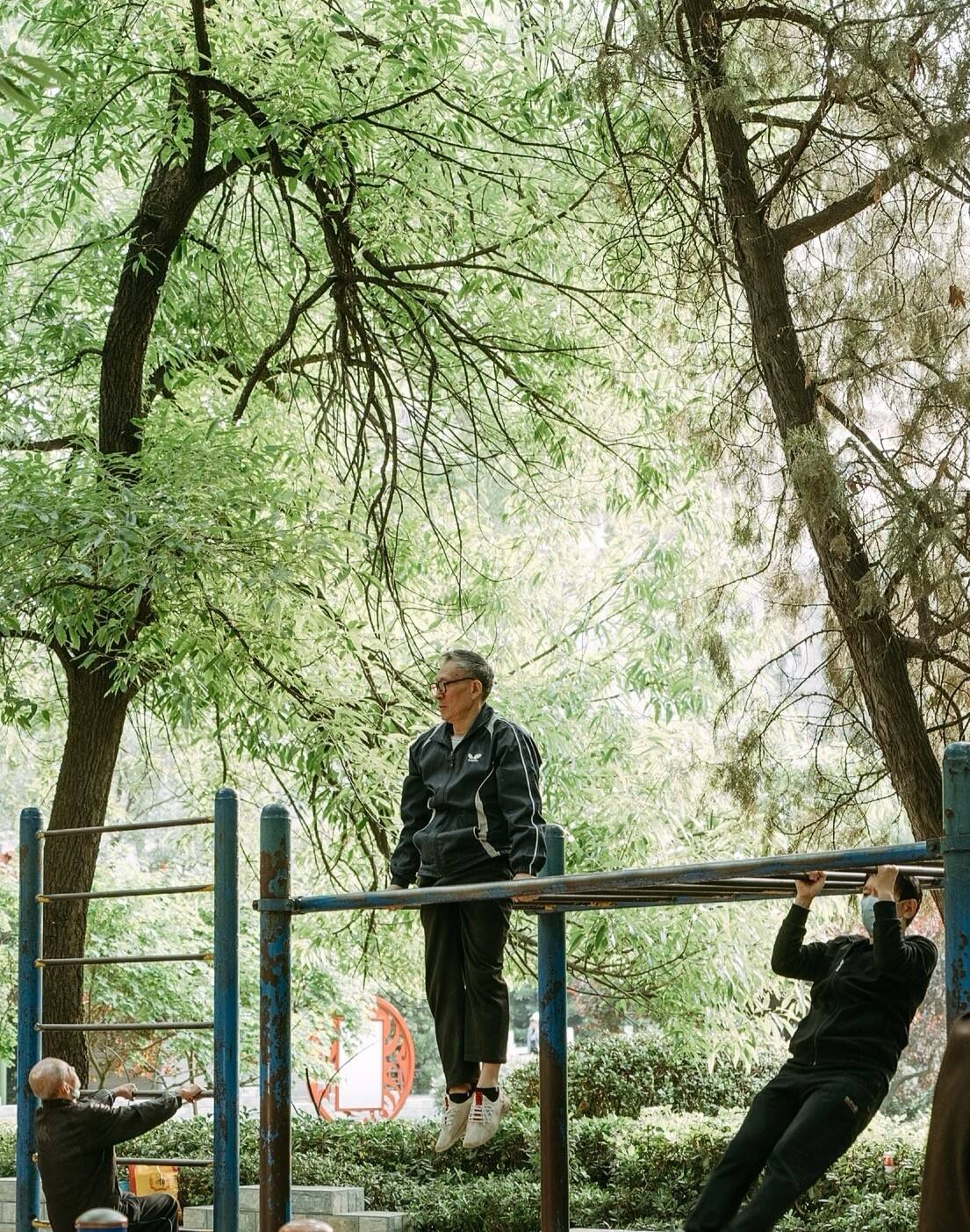

碧沙岗公园则是“硬核”镜头的聚集地。“好!老李,下一个我来我来!”公园双杠区,64岁的曹大爷双脚离地,稳稳撑起倒立姿势,花白的头发垂落,脸上却带着少年般的得意。来到另一旁75岁的李大爷,引力带缠绕的单杠上,他时而背手旋身,时而展臂如鹰,动作利落得像一阵风。

“这点活儿,比买菜还轻松!”两位“硬汉大爷”告诉记者,如今坚持器械健身,不只是为了证明“老了也有劲儿”,更想打破社会对于“年纪大就该静养”的偏见。

“转身要稳,眼神要亮!”镜头转到上午九点的西流湖公园南门广场,老年模特队的队员们踩着音乐节拍走来,藏青色旗袍勾勒出从容的身姿,手中的花纸伞轻轻转动,伞面上的花纹在阳光下若隐若现。

62岁的张阿姨挺胸抬头,步幅均匀,与队友们的脚步声汇成整齐的韵律。“以前总觉得退休就老了,现在穿上旗袍走台,镜子里的自己都透着劲儿!”张阿姨笑着满是自信整理衣领。

为了打造高品质“15分钟健身圈”,让广大市民可以在家门口轻松找到健身设施,近期,城市中许多地方的老旧健身设施焕然一新。中原区阳光花苑小区的篮球场加装了围栏,部分老旧运动设备也快速翻新。

上午的时光永远是阳光花苑小区一处乒乓球台最热闹的时间之一。72岁的王大爷只要闲了,每天都会来打球。王大爷10年前查出腰椎间盘突出,医生让他少久坐,他就跟着老同事来打球。一开始连球拍都握不稳,现在能连续打20局不歇。

“以前在家待着,看啥都烦。现在打完球浑身舒坦,晚上还能帮老婆子择菜做饭。”他擦汗时露出手腕上的老年机,屏幕上贴着孙子的照片,“上周孙子来看我,说爷爷比去年看着精神,这比啥都强。”

位于金水区花园路街道的“嵌入式”社区养老服务中心总是人来人往。里面不仅有棋牌室、阅览室,还有一个专门的健身区,放着适合老人的健身器材。据介绍,这是郑州民政部门推进的“15分钟养老服务圈”的一部分。

“我们会根据大家建议开办更多有趣课程,要让老人有地方健身,还要让他们会健身。”中心相关负责人说:“很多老人不知道怎么用健身器材,担心受伤,我们就请教练手把手教,还根据老人的身体状况,制定个性化的健身计划。”

从“改天见”到“楼下见” 银发健康“新旋风”

如今,不仅是公园广场,从社区里的智能健身点到健身房的专业设备,曾经“传统”的老年健身场景,如今充满了现代化的便捷与趣味,那些大家印象中年轻人的专属娱乐地,也渐渐拥抱更多银铃活动。

清晨七点,68岁的张阿姨站在纪念广场的智能漫步机上,双手握住扶手,脚下缓缓发力,设备屏幕立刻亮起,实时显示步数、运动时长、消耗的卡路里,“看,刚走5分钟就烧了30大卡,比以前瞎练心里有数多了。”张阿姨笑着晃了晃手机说道:“如今扫个码就能绑定账号,每次练完数据自动存着,儿子在外地都能看到我的运动记录,还会提醒我别过量。”

目前,郑州市在省体育中心、青少年公园、世纪公园、人民公园、奥体中心、纪念公园等地点已配建了一定数量的智能健身器材,下一步,郑州市将继续加大对智能健身设施的投放量,让市民健身更加舒心、满意。

此外,记者了解到,相比大家印象太极拳、乒乓球、广场舞等传统项目,部分低龄活力老人的运动呈现出多元化、个性化态势。柔力球、匹克球等新潮项目兴起、走进健身房和年轻人一起“撸铁”、游泳已经成为常态。

“原以为健身房是年轻人的天下,现在我每周雷打不动来打卡!”62岁的张叔退休后因久坐落下肩颈痛、血压偏高的毛病,去年在儿子带动下走进郑州一家健身房,体测仪测出的肌肉量、体脂率数据,让他决定试试“量身定制”的训练。私教用“提水桶发力”“后背贴沙发”等通俗说法教他用器械,避开腰肌劳损禁忌,还搭配智能心率手环监测安全。

如今练了一年多,张叔血压稳了,肩颈不疼了,还和健身房里的老伙计们约着练完喝茶,手机里的健身APP记录着每次的训练成果,成了小区里的“健身榜样”,也让更多老人知道:健身房里,银发族照样能练出好状态。

“这两年,到我们店里咨询办卡的老年人确实比以往多。”张叔所在健身房相关负责人向记者介绍,只要体检报告符合要求、通过体能测试并签署相关风险责任协议,老年人可以成为该机构会员,并在教练一对一指导下进行训练,但目前总体来看占比较小。

“老年健康”是必答题 绝非是选择题

老龄化速度在加快,郑州每年60岁以上人口都在以一定比例增长,越来越多的老人面临“空巢”生活,健康问题不仅是个人的事,更是家庭和社会的负担。

对于老年人而言,健康是老人的“尊严底线”。河南瑞阳医康养集团有限公司王燕告诉记者:“对老人来说,能自己照顾自己,能跟别人交流,就是最大的尊严。而健康,就是这份尊严的基础,所以他们会主动融入各类健身圈,甚至许多人的爱好都是退休才学的。”

此外,从疾病预防角度来看,河南作为人口大省,阿尔茨海默病确诊患者数量较多,约有90万老人被确诊,随着老龄化社会的加剧,患者数量仍在持续上升。安阳地区医院神经内科主任范仲鹏说:“老年人常运动能降低得阿尔兹海默症的几率,说白了就是帮大脑‘保持活力’。”

“很多年轻人在外工作,没时间照顾老人,老人一旦生病,不仅自己受罪,还会拖累整个家庭。”郑州市社会科学院文化研究所所长刘涛表示:“就个体而言,让老人保持健康,减少生病,是在减轻家庭和社会的压力。从更宏观的角度看,老人的关注点从‘不生病’升级为‘高质量生活’,反映出随着社会经济的发展,老年人对生活品质有了更高追求,社会也正在与时俱进,提供多元化的健康服务来满足这些需求。”

多方共舞 绘就“健康银铃”画卷

场景方式“迭代”,各方力量“不止步”。随着老年群体对健身的需求从“有得练”向“练得好、练得爽”升级,记者在采访过程中发现,现有服务中的细节短板也逐渐显现——部分智能器材操作仍显复杂,难以覆盖高龄老人;不同社区健身点的器材功能同质化,缺乏针对性服务;健身数据与社区医疗服务尚未打通,难以为老人提供健康联动保障。

对此,河南谷子益护健康科技有限公司总经理侯腾宇建议,可强化优化健身设备布局,充分考虑不同社区老年人口密度与分布特点,避免资源浪费。同时,可以加大社区健身指导人员培训力度,提高其专业素养与服务水平,针对老年人常见慢性病、多发病开发专属智能健身课程。

侯腾宇还建议,社区可以组织“亲子健身活动”,让年轻人和老人一起锻炼,增进彼此的理解和感情。“这有助于打破代际隔阂,营造全社会关注老年人健康的良好氛围,从文化层面提升老年人健身的社会认同感。”

在认知健康领域,范仲鹏呼吁,老年人要在锻炼前一定要做好热身,学习应对运动中的一切不适,尽量结伴健身。此外,政府要加大对老年期痴呆防治知识的普及力度,提高公众认知。同时,他建议,可以推动高等教育机构开设“老年运动与健康管理”交叉学科,着力培养兼具运动训练学、老年康复学和预防医学等复合型知识结构的专业化人才队伍,

“现在市场上适合老人的健身产品很少,比如健身器材、运动服装等,要么太贵,要么不适合我们老人使用。”对此,王大爷希望,政府可以出台一些鼓励企业开发适合老人的健身产品,同时降低价格,让更多老人买得起、用得上的政策。

“政府部门则应严格要求商业健身机构履行责任,并通过优化营商环境、完善配套政策,既促进企业精准对接老年群体的体育服务需求,又鼓励其通过产品创新、服务升级培育新的消费增长点。”刘涛表示。

9月12日,2025年河南省健康体重管理暨全民健康生活方式主题宣传活动正式启动。郑州市民政局相关负责人表示,接下来,民政部门也将会进一步积极配合,加强和改进基层老年协会建设,扩大“老年健身教练”队伍,不仅完善队伍建设的各项规章制度,还会通过培训强化队伍专业能力;在组织活动与服务上,将持续联合街道、社区定期开展“健身科普课”,帮助老年人安全锻炼,熟练掌握更多智能健身设备;推出“老年健身健康档案”,联动社区卫生服务中心,为常健身老人建立健康监测台账,结合运动数据给予个性化健康建议,实现健身与医疗深度融合。

这座城市的老人或许没有惊天动地的故事,或许只是每天在公园里锻炼、跳舞,但他们用自己的方式,对抗着岁月的流逝,守护着自己的健康和尊严。社会各界的力量,都将是他们安逸栖息的坚实后盾。

记者 陶然 文/图