“臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世……”屏幕中,烛光泛黄摇曳,一男子眉头紧蹙凝重,眼眶饱含泪水,他用带有哭腔却又浑厚的嗓音朗诵着诸葛亮的《出师表》,让孔明呕心沥血的一生跨越千年,在你面前徐徐铺开……朗诵,从来都像是一把钥匙,可以打开我们对文学之美的感知。

记者留意到,如今,在抖音等多个社交平台上,不少创作者们用声音、情景、深入解读重现经典,文字的氛围变得“活”了起来,儿时那些课本经典,如今已经“数字转译”,激活了文化记忆的集体共振。

穿越千年的视听诗篇

当文本可听话、可视化,经典课文在新时代被更多的人看见,视听带来的新感受不仅能够丰富感官体验,还能降低信息接收的门槛,让更多未学习过该篇目的人群感受到心灵的洗礼。

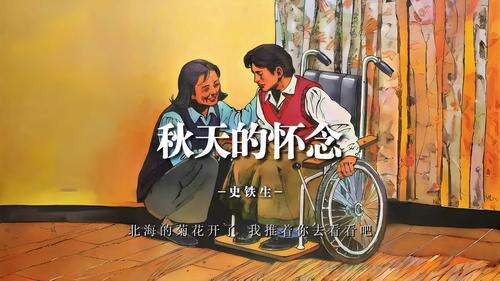

区别于传统朗诵的“播音腔”,这些媒体产品语气中采用“松弛感”演绎,如《秋天的怀念》中哽咽式停顿,强化情感张力,引发共鸣。

“又是秋天,妹妹推着我去北海看了菊花……”已经拥有近4万粉丝的抖音博主@zzz梦缘是一名播音系的大学生,她上传的33个视频全部是在宿舍书桌前拍摄的朗读经典文章片段。《黄金时代》《济南的冬天》《西游记》……字字铿锵有力,将各个时代的人文背景用语音语调展现的淋漓尽致。

“语文就是应该这样学,这样让经典和生活相连接,让素质教育真正深入每个学生的内心,内化为情感丰富,可以有血有肉的传承优秀中华文明”“小姐姐可以读一下《少年闰土》吗?想听”……评论区有人点赞,有人点播。

古琴、汉服、团扇、Ai应用……抖音博主@贾队长从简单朗诵到融入道具再到情景融入,内容从三国到古诗词,视频一步步提升受众视听体验。

“无论是《与妻书》《短歌行》还是《虞美人》《祭侄文稿》,每一段都从语气,语调,节奏,神态,动作,情感,场景,背景音乐,几乎在现了每个时代下诗人悲凉的情境。”80后离开校园多年的高新区的陈女士如今依然能被这份经典打动。

“他真的自带古风。他的嗓音独特,自带复古的味道。仿佛把人带回了千年之前。”中原区17岁的张子恒是@贾队长的粉丝,他表示,如今,因为@贾队长的朗读,自己越发爱上语文课了。

除了声音朗读,记者了解到,在抖音平台,#课本翻拍#话题下衍生出的5.8万部作品,正以蒙太奇、分屏叙事等手法构建起新的经典阐释体系。

“翻拍当年让你意难平的语文课文”,博主@郝家豁创新地将语文课文翻拍成短剧,在其主页发布的12条作品中,10条作品均为“翻拍课本”系列。该系列时长在2至8分钟之间,抖音平均点赞达45.2万,其中视频《老王》共获146.2万次点赞,取得了良好的传播效果。

此外,抖音上还有许多讲述经典名著的创作者把厚重的文学作品“拆解”成面向大众却不失深度的内容,他们的内容既有趣又充满知识密度,让更多人得以更深层次地“进入”那些曾经觉得遥远或晦涩的名著世界。

@陪宝贝磨耳朵的视频不仅扒人设、分析小说人物情感、拆技巧、扣设定,视频画面上更是气势恢宏,每一帧都不敷衍,不仅“请”太乙真人带大家拆解剧情,大家熟悉的哪吒、申公豹、敖丙也纷纷出镜,ai生成的逼真剧情片段让视频受众面上至中青年人,下至青少年。

“博主的视频有趣有料,让人不仅看到经典文字本身,更是将文字背后的所指甚至神话全都剖析在我们面前,有助于我们更加深刻理解小说人物以及类似人物。”传播学研究生萧然表示。

直击人心的解码编码

语文教材作为几代人的共同文化基因库,本身就蕴藏着取之不尽的情感矿藏。许多儿时未留意的细节,让屏幕前无数观众瞬间泪目——那些曾躺在课本里的文字,在镜头语言的重新编码下,变成了直击人心的视觉符码。

短视频平台的数据显示,涉及情感共鸣的经典课文改编作品,平均用户停留时长较普通短视频高出37%,这种“延时性理解”的集体回归,恰似一场跨越代际的文化对话。

受众范围上,记者发现,80、90后至00后成为内容消费主力,对中小学课文的集体记忆形成“怀旧经济”。如抖音话题#语文课本里的东方美学#播放量超8亿次,用户自发创作课文插画、手写笔记等UGC内容。

“今天才发现,语文课本里的古诗词,没有一篇是充数的,只是当时忙着赶路,却忘了窥探古人风骨。”放下手中儿子的初中课本,刘先生不由得感慨道。

就内容上,无论是朗诵还是情景剧,大多数均以《少年闰土》《我与地坛》《背影》等语文课本中的名篇为原始文本。博主将内容重点放在对人物的刻画之中,为尽可能还原经典文本,在“重读课本”“翻拍课本”系列视频在语音语调、角色场景选择上花了不少心思,力求呈现与课文内容匹配度较高的片段与情感。

纵观所有抖音课文视听作品,环境、演技、拍摄场景、设备、灯光等并不是创作的核心,创作者将更多精力放在内容还原和特征捕捉上,极力让演员在服化道上复刻课本中的插画或原作中刻画的形象。声音基本上都是以复原“课文朗诵感”为第一目标。

麦克卢汉的媒介理论——数字技术不是内容的容器,而是重塑文化基因的催化剂。如今,技术赋能的艺术重构,让经典文本焕发新生。

“你穿书了,今天你是——范进……”屏幕上,子涵正在认真地看@非常规书事务所用漫画、水墨画、背景音乐、声音、字母等多个媒介相组合而成的。

“他会带我体验骆驼祥子、别里科夫、孔乙己等小说众人的生活,特别是一些文章的细节之处,博主的漫画中会用画笔将这份细节勾勒的十分灵动。”子涵十分欣赏@非常规书事务所这样的后现代式文学作品。

与此同时,不少创作者纷纷表示,15秒的镜头也能承载千年的文脉,“手机录音+简单剪辑”即可完成创作,配合平台“模板挑战”等功能,使“素人爆款”成为可能。因此,多数人觉得数字表达重构了文化传承的生态链。

此外,记者在采访时也发现,许多短剧、朗诵中呈现的细节,不是编剧的凭空想象,而是主创团队故地重游的真实故事,朗诵内容从“技巧展示”转向“情感传递”。

“谁的童年没有花木兰呢……”@鱼萌萌为深入了解花木兰,五一期间专门从山东来到河南虞城的木兰祠,感受这位巾帼英雄的替父从军、女扮男装、征战沙场的传奇一生。

“我想走进她的内心,故乡一定是她眷恋的地方,所以,来到这里,我真的看到了一位勇敢、聪慧、坚韧的女性形象。”@鱼萌萌走出木兰祠后说道。

拥抱经典 多辆马车并驾齐驱

不少业内人士表示,无论是通过视频回顾课文,还是在观看视频后选择初读原文,视听与阅读都形成了良好的呼应,为未来的短视频视听传播提供了新的范本。可以从创作者、平台、受众、社会几个方面多管齐下。

“从内容上看,抖音上的朗读者和讲书人,可以用自己的节奏一遍遍唤醒佳作的魅力。让我们看到,书是可以被读出声音,被讲成故事,被拆开来重新认识的。”南方出版传媒图书编辑冯煊认为,创作者要深度垂直化,聚焦细分领域,如“高考满分作文朗诵”“少数民族课文演绎”等,形成差异化竞争力;弱化“表演感”,强化“陪伴感”,在朗诵基础上叠加知识解读、技能教学,提升内容附加值。

不少业内人士纷纷表示,当人工智能逐步接管阅读过程中的信息筛选、重组、提炼环节,我们必须探索新时代的“阅读之道”,实现认知能力的战略跃升,真正做到从被动接受转向主动建构,从知识积累转向思维锻造,从工具依赖转向价值引领。要不断提升智能时代的阅读素养,通过培养技术驾驭力、批判思辨力和跨界融合力,让算法拓宽视野而不遮蔽心灵。

当数字技术从“文化搬运工”进化为“基因重组师”,那些曾被担忧在碎片化时代流失的经典,反而在短视频的平台中找到了新的生命载体。

河南省社会科学院文学研究所教授宋朝丽在采访时说道,对于受众而言,智能时代不是“纸电对立”的角斗场,面对AI带来的阅读挑战,我们既不能固守铅字崇拜,也不应陷入技术虚无。要不断提升智能时代的阅读素养,通过培养技术驾驭力、批判思辨力和跨界融合力,让算法拓宽视野而不遮蔽心灵。

“技术驾驭力是提升阅读效能的基础,批判思辨力是守护思想主权的盾牌,跨界融合力是认知升维的引擎。我们在新浪潮中,既要守护人类文明积淀的深度思考传统,又要主动建构适应智能社会的认知新范式,在工具理性中注入人文温度,最终成为兼具数字素养与人文素养的‘新读者’。”

“河南历史文化厚重,杜甫、李商隐、白居易等文人墨客留下佳作流芳千年。在此基础上,我们可以加上现代VR朗诵体验、AI情感分析等技术深度介入创作,可以提升读者的阅读沉浸感。比如,还可以开发更智能的AI配音、字幕生成工具,降低创作门槛;进行文旅融合,如郑州著名历史景区设置‘实景朗诵’区域、与各品牌推出‘诗词限定款’等模式将拓展商业边界。”河南大学文化产业与旅游管理学院刘涛说道。此外,他建议,以河南为例,若能在方言朗诵、亲子共读、职场励志等细分赛道上下功夫,将涌现更多本土头部账号,满足与其他地区的差异化需求。

记者 陶然 文/图