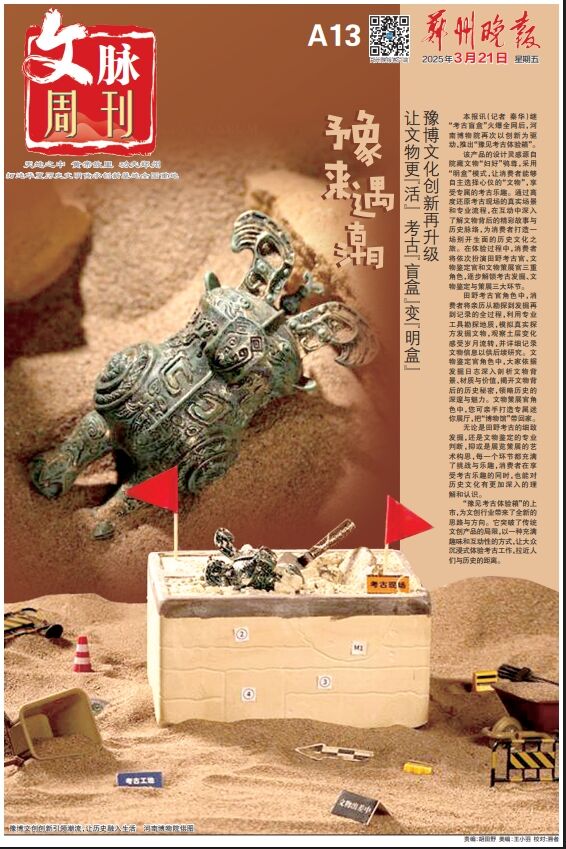

让文物更“活” 考古“盲盒”变“明盒”

豫博文化创新再升级

继“考古盲盒”火爆全网后,河南博物院再次以创新为驱动,推出“豫见考古体验箱”。

该产品的设计灵感源自院藏文物“妇好”鸮尊,采用“明盒”模式,让消费者能够自主选择心仪的“文物”,享受专属的考古乐趣。通过高度还原考古现场的真实场景和专业流程,在互动中深入了解文物背后的精彩故事与历史脉络,为消费者打造一场别开生面的历史文化之旅。在体验过程中,消费者将依次扮演田野考古官、文物鉴定官和文物策展官三重角色,逐步解锁考古发掘、文物鉴定与策展三大环节。

田野考古官角色中,消费者将亲历从勘探到发掘再到记录的全过程,利用专业工具勘探地质,模拟真实探方发掘文物,观察土层变化感受岁月流转,并详细记录文物信息以供后续研究。文物鉴定官角色中,大家依据发掘日志深入剖析文物背景、材质与价值,揭开文物背后的历史秘密,领略历史的深邃与魅力。文物策展官角色中,您可亲手打造专属迷你展厅,把“博物馆”带回家。

无论是田野考古的细致发掘,还是文物鉴定的专业判断,抑或是展览策展的艺术构思,每一个环节都充满了挑战与乐趣,消费者在享受考古乐趣的同时,也能对历史文化有更加深入的理解和认识。

“豫见考古体验箱”的上市,为文创行业带来了全新的思路与方向。它突破了传统文创产品的局限,以一种充满趣味和互动性的方式,让大众沉浸式体验考古工作,拉近人们与历史的距离。

记者 秦华

为纪念东汉名臣鲁恭而建造的郑州中牟县鲁庙:

以仁德为犁 耕作出最早“德政”样本

“一郡一县,全靠当政一官,这一官与百姓血肉相连,这一官要牵挂百姓温暖,这一官要知道百姓是水你是船……”

这是豫剧《中牟令》中的唱段。戏中的中牟县令爱民如子、解民倒悬,百姓感其恩惠,为他修建祠堂,世代铭记。

这位传奇的中牟县令,就是如今郑州鲁庙所纪念的东汉名臣鲁恭。

汉代名臣,留下“鲁恭三异”的传说

东汉永平年间,一位“欲解印绶去”的中牟县令,却在史册上留下了跨越千年的德政传奇。鲁恭,这位字仲康的儒吏,仅主政中牟一县,就以“鲁恭三异”的佳话在青史中绽放异彩。

历史上,鲁恭任中牟县令只有短短三年时间,为什么他会被百姓如此爱戴、铭记呢?

翻开《后汉书》,两桩旧案跃然纸上。

豪强许伯为争田产缠讼经年,十数官吏束手无策。鲁恭既未动刑也未威吓,只将律令化作春风细雨,令争讼双方竟自惭形秽,“皆退而自责,辍耕相让”。当亭长仗势强占民牛,这位县令竟解下印绶欲挂冠而去,当地的小吏“涕泣共留之”。这份宁舍乌纱也要护民生的决绝,终使跋扈亭长赧颜悔过,也让“以德化民”的执政理念深植人心。

建初七年(公元82年)的那场蝗灾,更是为鲁恭的德政教化增添了一份神秘色彩。郡县发生蝗灾,危害庄稼。蝗虫环绕县界徘徊,却似被无形屏障阻隔,终未敢犯中牟寸土。

河南尹袁安听闻此事,遣心腹肥亲暗访,却在桑树下歇息时见到了更让人震惊的场景——稚子面对唾手可得的野鸡竟道:“雉方将雏”。稚子竟有如此仁爱之心,肥亲肃然起敬:“所以来者,欲察君之政迹耳。今虫不犯境,此一异也;化及鸟兽,此二异也;竖子有仁心,此三异也。” 这就是著名的“鲁恭三异”的故事。

当“新官上任三把火”成为权力更迭的套路,“鲁恭三异”的传奇故事却融化了官、民之间的坚冰,鲁恭以仁德为犁,在中牟的土地上耕作出最早的“德政”样本。

铭记千年,民心如秤述功德

穿越千年时光,东汉名臣鲁恭的德政传奇依然在中牟大地上传颂。为铭记这位贤吏的功绩,当地官民先后修建了两处鲁公祠:一处在西关外,一处在县西二十里的鲁村。清代文人冉觐祖在《重修鲁村鲁公祠碑》中提到,鲁村的鲁公祠应该是当时鲁恭与肥亲在桑树下短暂休息的地方。这段考证为这座乡野祠堂平添了几分传奇色彩。

坐落在鲁庙村的祠宇历经沧桑,明清时期数度倾颓又数度重生。至清末民初,连天烽火中,这座精神丰碑再遭重创。如今鲁庙村内的鲁公祠,仅存晚清年间重新修建的祠堂。在幸存的门楼飞檐下,“鲁太师祠”的匾额熠熠生辉——根据相关史籍记载,宋真宗赵恒到巩义朝陵时经过这里,诏赠鲁恭为“太师”。

历史长河奔涌不息,鲁恭的德政精神也在新时代焕发光彩。2019年,中牟县豫剧团匠心打造的廉政大戏《中牟令》惊艳亮相。该剧以“清正、廉洁、务实、担当”为主题,以真实的历史人物和历史典故为背景,以鲁恭临危受命、承受重重压力解救中牟灾民的故事为线索,塑造了一位“爱民如子、以德化人、为官一任、造福一方”的官吏形象。同时展现了鲁恭的铮铮铁骨,讴歌了其“爱民”“亲民”“为民”的高尚品质,彰显了“一片丹心可对天”的家国情怀。

“些小吾曹州县吏,一枝一叶总关情。”史笔如刀,民心如秤,从汉阙到戏台,从青史到民心,鲁恭不仅留下了几处祠庙遗迹和故事传说,更让“以德化人”的社会风尚深入中牟人心,代代相传。

记者 许怡童 文/图

祭拜先师、吟诵经典、礼乐展演……

郑州文庙 举办春分祭孔活动

3月20日,春分节气如约而至。郑州文庙内杏花初绽,生机盎然,一场以“礼乐商城·诗赞先师”为主题的春分祭孔活动在此举行。50余名传统文化爱好者齐聚千年文庙,通过祭拜先师、吟诵经典、礼乐展演等形式,在春分时节的盎然生机中感受中华文化的深厚底蕴。

春分时节,万物复苏,天地和合,正是“祭先贤、习礼仪”的良辰。上午8时许,参与者身着汉服,在司仪引导下有序步入文庙。活动以庄重的祭拜仪式拉开序幕,净手、献花、诵读祭文等古礼环节一一呈现,参与者手持卷轴,齐声诵读《关雎》《大学》等经典,琅琅书声回荡在文庙院落。

“郑州文庙不仅是千年历史的见证,更是传承文化的‘活课堂’。”主祭嘉宾在致辞中介绍,作为中原地区重要的国学文化地标,文庙近年来持续推出节气主题活动,让传统文化“可感可触”。活动现场,艺术团奏响《鹿鸣》《子衿》等古琴名曲,琴韵悠扬中,诗经吟诵与春分诗词交相呼应,展现出“礼乐相和”的文化魅力。传统文化的种子如同春分细雨,悄然浸润人心。

活动吸引众多传统文化爱好者热情参与,现场还涌现出不少年轻群体的身影。一位95后参与者小林感慨道:“古琴与《诗经》的共鸣,让书本上的古文都生动立体起来了,这样的沉浸式学习唤醒了我们的文化‘DNA’。”

本次活动负责人介绍,选择春分举办祭典,既呼应古人“敬天法祖”的传统,也通过节气与礼乐的结合,让年轻群体感受传统文化的生命力。这场沉浸式文化体验活动,古礼新传,让文化真正“活”在当下。

春分细雨润无声,文化传承正当时。郑州文庙以节气之美浸润城市文脉,用当代语言诠释古老智慧。巍巍殿宇间,城市文脉随春晖律动蓬勃生长。琅琅诵声里,文明薪火借时代新风代代相传。徐徐春风中,传统文化如抽芽古柏般焕发新生,商都大地正以当代笔触续写文明传承的隽永篇章。

记者 左丽慧

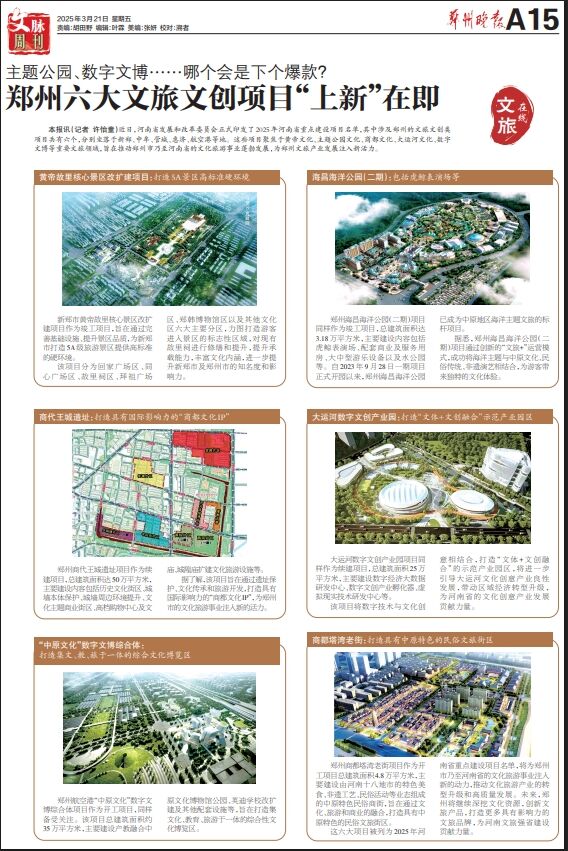

主题公园、数字文博……哪个会是下个爆款?

郑州六大文旅文创项目“上新”在即

近日,河南省发展和改革委员会正式印发了2025年河南省重点建设项目名单,其中涉及郑州的文旅文创类项目共有六个,分别坐落于新郑、中牟、管城、惠济、航空港等地。这些项目聚焦于黄帝文化、主题公园文化、商都文化、大运河文化、数字文博等重要文旅领域,旨在推动郑州市乃至河南省的文化旅游事业蓬勃发展,为郑州文旅产业发展注入新活力。

黄帝故里核心景区改扩建项目:打造5A景区高标准硬环境

新郑市黄帝故里核心景区改扩建项目作为竣工项目,旨在通过完善基础设施、提升景区品质,为新郑市打造5A级旅游景区提供高标准的硬环境。

该项目分为回家广场区、同心广场区、故里祠区、拜祖广场区、郑韩博物馆区以及其他文化区六大主要分区,力图打造游客进入景区的标志性区域,对现有故里祠进行修缮和提升,提升承载能力,丰富文化内涵,进一步提升新郑市及郑州市的知名度和影响力。

商代王城遗址:打造具有国际影响力的“商都文化IP”

郑州商代王城遗址项目作为续建项目,总建筑面积达50万平方米,主要建设内容包括历史文化街区、城墙本体保护、城墙周边环境提升、文化主题商业街区、高档购物中心及文庙、城隍庙扩建文化旅游设施等。

据了解,该项目旨在通过遗址保护、文化传承和旅游开发,打造具有国际影响力的“商都文化IP”,为郑州市的文化旅游事业注入新的活力。

“中原文化”数字文博综合体:

打造集文、教、旅于一体的综合文化博览区

郑州航空港“中原文化”数字文博综合体项目作为开工项目,同样备受关注。该项目总建筑面积约35万平方米,主要建设产教融合中原文化博物馆公园、英迪学校改扩建及其他配套设施等,旨在打造集文化、教育、旅游于一体的综合性文化博览区。

海昌海洋公园(二期):包括虎鲸表演场等

郑州海昌海洋公园(二期)项目同样作为竣工项目,总建筑面积达3.18万平方米,主要建设内容包括虎鲸表演场、配套商业及服务用房、大中型游乐设备以及水公园等。自2023年9月28日一期项目正式开园以来,郑州海昌海洋公园已成为中原地区海洋主题文旅的标杆项目。

据悉,郑州海昌海洋公园(二期)项目通过创新的“文旅+”运营模式,成功将海洋主题与中原文化、民俗传统、非遗演艺相结合,为游客带来独特的文化体验。

大运河数字文创产业园:打造“文体+文创融合”示范产业园区

大运河数字文创产业园项目同样作为续建项目,总建筑面积25万平方米,主要建设数字经济大数据研发中心、数字文创产业孵化器、虚拟现实技术研发中心等。

该项目将数字技术与文化创意相结合,打造“文体+文创融合”的示范产业园区,将进一步引导大运河文化创意产业良性发展,带动区域经济转型升级,为河南省的文化创意产业发展贡献力量。

商都塔湾老街:打造具有中原特色的民俗文旅街区

郑州商都塔湾老街项目作为开工项目总建筑面积4.8万平方米,主要建设由河南十八地市的特色美食、非遗工艺、民俗活动等业态组成的中原特色民俗商街,旨在通过文化、旅游和商业的融合,打造具有中原特色的民俗文旅街区。

这六大项目被列为2025年河南省重点建设项目名单,将为郑州市乃至河南省的文化旅游事业注入新的动力,推动文化旅游产业的转型升级和高质量发展。未来,郑州将继续深挖文化资源,创新文旅产品,打造更多具有影响力的文旅品牌,为河南文旅强省建设贡献力量。

记者 许怡童

解码郑州博物馆馆藏:

娓娓道来“天地之中”辉煌史诗

郑州博物馆典藏着自新石器时代至明清的万余件瑰宝,尤以商代都城青铜重器为魂。兽面纹铜方鼎镌刻着早商王权图腾,原始青瓷尊凝固着中华瓷韵初音,贾湖骨笛以九千载光阴奏响华夏礼乐先声。每一件文物都是黄河文明的基因密码,见证郑州从轩辕故里到现代商都的沧桑巨变,让沉睡三千年的古都记忆在斑驳铜绿与温润玉光中苏醒,娓娓道来“天地之中”的辉煌史诗。

商兽面乳钉纹铜方鼎:

中国乃至全世界青铜文化纪念碑

郑州博物馆所藏的商兽面乳钉纹铜方鼎于1982年在郑州市向阳回族食品厂商代青铜器窖藏坑发掘出土,它是目前发现年代较早、保存最为完整的大型青铜方鼎之一。它的出现,不仅是商早期重大考古发现,更是创造中国乃至全世界青铜文化的纪念碑。

此鼎口近正方形,平折沿,方唇,口沿上有圆拱形外槽式双耳,两耳略向外张,内侧素面,外侧耳槽内有一道圆拱形凸棱纹;斗形方腹,平底,下附四个圆柱形空足。腹部饰带状兽面纹和乳钉纹,兽面纹用宽线条构成,目鼻凸起,类似浮雕;乳钉纹呈带状饰于鼎腹四隅和下腹部。鼎腹壁和底、足间有烟熏痕。整体造型雄浑大气,纹饰古朴庄严,铸造工艺精湛,属于商代王室重器,堪称当时造型装饰艺术与礼制宗教内涵和谐统一的典范之作。

向阳食品厂青铜器窖藏坑,是郑州商城发现的三处窖藏坑之一。1974年9月~1996年2月,在郑州商城西墙北侧外段(张寨南街)、西墙南段外侧(南顺城街)、东南城角外侧(向阳回族食品厂)先后发现了3处商代青铜器窖藏坑,集中出土了3批商代前期的青铜礼器共28件。其中青铜方鼎8件,体量巨大、气势磅礴,是郑州商城40多年发掘中最重要的考古收获之一,为研究商代前期青铜器铸造业的发展水平提供了实物资料,具有重大的学术价值。

参观手记:郑州商城出土的铜方鼎均为商代王室的宗庙重器,具有国祚、国运的象征,是标志统治者权力等级的重要礼器。《左传》宣公三年有云:“桀有昏德,鼎迁于商,商纣暴虐,鼎迁于周。”这一记载是说夏商周三代,由于奴隶制王朝的更替,因此鼎被迁移,夏王朝覆灭,鼎迁于商,商王朝被周王朝所取代,鼎又迁于周。所以可以看出,鼎在当时具有国家统治权力的象征。

九鼎八簋:

对于研究周代礼制有重要意义

郑州博物馆所藏九鼎八簋出土于新郑郑韩故城郑国王室祭祀遗址,研究认为这处遗址可能是社稷祭祀遗存。这套九鼎八簋,纹饰繁缛,气势雄浑,为研究春秋时期郑国祭祀制度和列鼎制度提供了重要实物资料。

九鼎形制相同,纹饰相近,大小错递。口上两立耳外撇,方唇,平沿,垂腹,圜底近平,三蹄状足;鼎腹偏上部环饰绹索纹,上下有蟠虺纹,皆盘绕交错,细密布于鼎腹,六条扉棱将装饰纹饰均匀等分;鼎足上部饰兽面纹,兽鼻呈扉棱状。八簋形制亦同,大小略有差异,均为圆形,带盖,盖上有喇叭形捉手;簋溜肩,鼓腹,子母口,口内敛,圆圈足,下承三扁小足,腹两侧各饰一龙首形半环耳;盖、体口沿处饰“S”形蟠虺纹,盖身与器身下腹部饰三道瓦棱纹,圈足饰变形蝉纹,底足饰鳞状纹。九鼎八簋纹饰细密灵秀,风格由春秋早期的雄浑厚重趋向秀丽轻盈,代表了那个时代的审美意趣和潮流风尚。

最早的鼎和簋只是普通的器具,鼎用来烹煮食物,簋用来盛放食物,二者配套使用。传说大禹铸九鼎,象征天下九州,鼎就具有了明确的政治内涵,被赋予了崇高的地位。到了周代,建立了更加严格的礼制,用不同数量的器物来区分贵族阶层身份等级。据《周礼》记载,天子在祭祀、宴飨、随葬时享用九鼎八簋,诸侯使用七鼎六簋,大夫使用五鼎四簋,不能越级使用。这些鼎的形制、花纹相似,只是尺寸依次递减,被称为列鼎制度。

参观手记:九鼎八簋是春秋郑国典型的祭祀礼器,在当时不仅具有强烈的宗教意义,亦具有浓厚的政治意义。郑国为西周晚期分封的诸侯国,始封地在陕西华县,后迁都于新郑。

郑国作为诸侯国,按照礼制不能使用九鼎八簋,它们不应出现在祭祀遗址中。实际上,这种“僭越”,正是体现了当时“礼崩乐坏”的社会现实。

九鼎八簋文化内涵丰富,对于研究周代礼制的发展变化有着重要意义,也是春秋时期郑国青铜制造技术的典型代表。

白衣彩陶钵:

六千年前人们眼中的日月星辰

距今约五千至六千年前,黄河中游地区存在着一种重要的新石器时代彩陶文化——仰韶文化。它富有强大的生命力和辐射力,像彩陶的花纹一样绚烂多彩。

“彩陶”是仰韶文化最具代表性的物质遗产之一。钵是一种形状像盆又比较小的器具,一般用于洗涤或盛放东西。这件白衣彩陶钵,高21厘米,口径25.5厘米,钵敞口,束颈,溜肩,鼓腹,腹以下渐收敛,小平底,由泥质红陶制成,肩腹部彩绘装饰图案。该文物于郑州白庄采集,现藏郑州博物馆。

这件白衣彩陶钵是经典的彩陶红、黑、白三色绘制,装饰图案先施一层白色陶衣,然后用褐彩描绘出三组方连图案。

圆形、方形、月牙形……这些简洁又抽象的图形相互叠错,黑白对比强烈,极富有装饰性和节律美。有专家研究,这些简易的几何图形和月亮图案,或许就是那个时代人们眼中的日月星辰。

参观手记:仰韶文化彩陶是新石器时代陶器工艺的代表之一。彩陶纹饰中出现了变体鸟纹,花纹以弧线为主,图案格式自由,将圆点、弧边三角、弧条和斜线组成各式纹样。

仰韶文化是我国距今约五千至六千年前新石器时代的一种文化,因最早发掘于河南省渑池县仰韶村遗址而得名。主要分布于黄河中下游一带,已发现数百处文化遗址,有较发达的农业,开始饲养家畜,手工业制陶规模不断扩大,其红陶器上常有彩绘的几何形图案或动物形花纹,这是仰韶文化最明显的特征,故也称彩陶文化。

郑州博物馆供稿

记者 左丽慧 许怡童 整理