搭一趟地铁 穿越千年

郑州地铁里的甲骨文 简直是去“班味儿”的神器

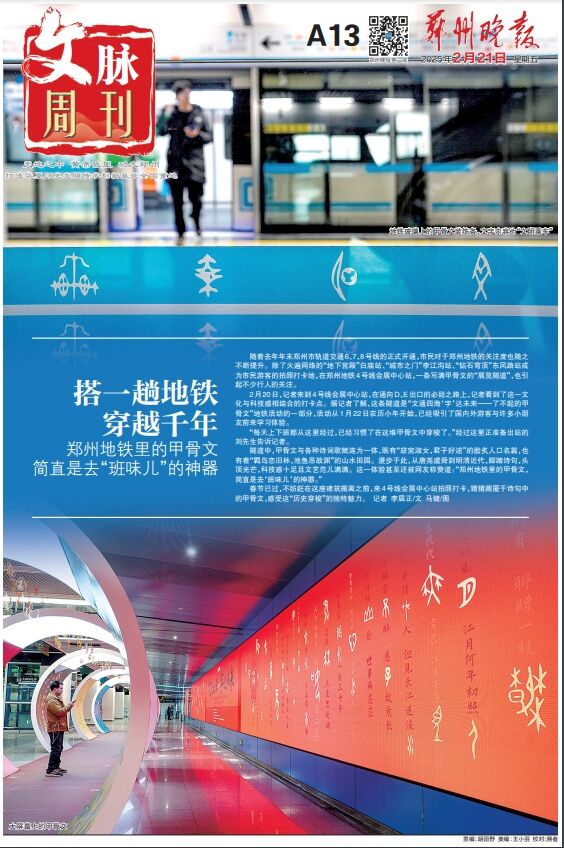

随着去年年末郑州市轨道交通6、7、8号线的正式开通,市民对于郑州地铁的关注度也随之不断提升。除了火遍网络的“地下宫殿”白庙站、“城市之门”李江沟站、“钻石穹顶”东风路站成为市民游客的拍照打卡地,在郑州地铁4号线会展中心站,一条写满甲骨文的“展览隧道”,也引起不少行人的关注。

2月20日,记者来到4号线会展中心站,在通向D、E出口的必经之路上,记者看到了这一文化与科技感相结合的打卡点。据记者了解,这条隧道是“文通四海‘字’达未来——了不起的甲骨文”地铁活动的一部分,活动从1月22日农历小年开始,已经吸引了国内外游客与许多小朋友前来学习体验。

“每天上下班都从这里经过,已经习惯了在这堆甲骨文中穿梭了。”经过这里正准备出站的刘先生告诉记者。

隧道中,甲骨文与各种诗词歌赋连为一体,既有“窈窕淑女,君子好逑”的脍炙人口名篇,也有着“羁鸟恋旧林,池鱼思故渊”的山水田园。漫步于此,从唐尧虞舜到明清近代,脚踏诗句,头顶光芒,科技感十足且文艺范儿满满。这一体验甚至还被网友称赞道:“郑州地铁里的甲骨文,简直是去‘班味儿’的神器。”

春节已过,不妨赶在这座建筑搬离之前,来4号线会展中心站拍照打卡,猜猜藏匿于诗句中的甲骨文,感受这“历史穿梭”的独特魅力。 记者 李居正/文 马健/图

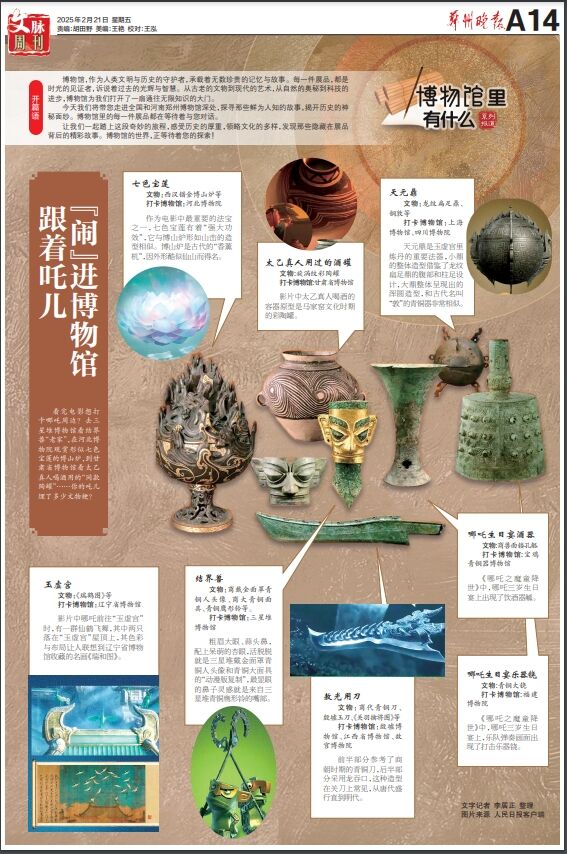

跟着吒儿 “闹”进博物馆

看完电影想打卡哪吒周边?去三星堆博物馆看结界兽“老家”,在河北博物院观赏形似七色宝莲的博山炉,到甘肃省博物馆看太乙真人喝酒用的“同款陶罐”……你的吒儿埋了多少文物梗?

七色宝莲

文物:西汉错金博山炉等

打卡博物馆:河北博物院

作为电影中最重要的法宝之一,七色宝莲有着“强大功效”,它与博山炉形如山峦的造型相似。博山炉是古代的“香薰机”,因外形酷似仙山而得名。

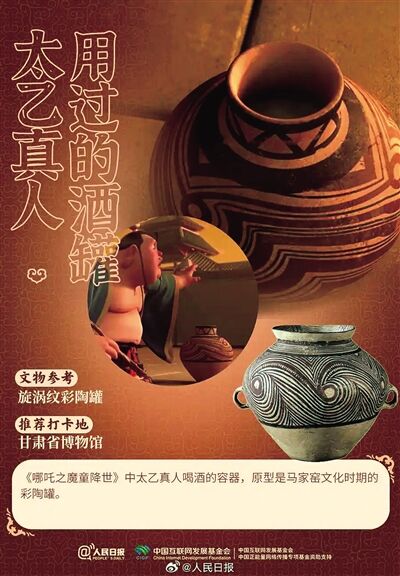

太乙真人用过的酒罐

文物:旋涡纹彩陶罐

打卡博物馆:甘肃省博物馆

影片中太乙真人喝酒的容器原型是马家窑文化时期的彩陶罐。

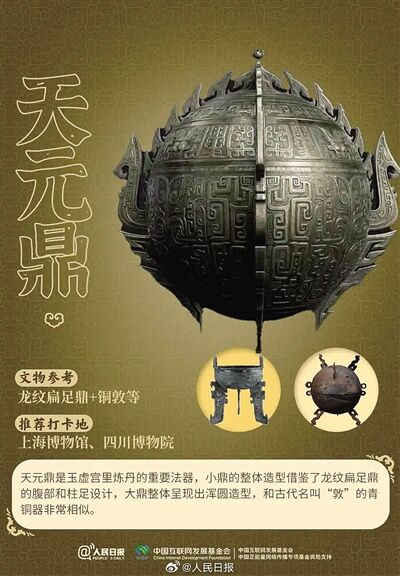

天元鼎

文物:龙纹扁足鼎、铜敦等

打卡博物馆:上海博物馆、四川博物院

天元鼎是玉虚宫里炼丹的重要法器,小鼎的整体造型借鉴了龙纹扁足鼎的腹部和柱足设计,大鼎整体呈现出的浑圆造型,和古代名叫“敦”的青铜器非常相似。

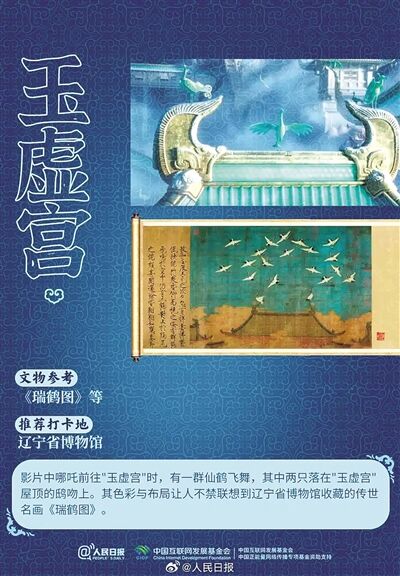

玉虚宫

文物:《瑞鹤图》等

打卡博物馆:辽宁省博物馆

影片中哪吒前往“玉虚宫”时,有一群仙鹤飞舞,其中两只落在“玉虚宫”屋顶上,其色彩与布局让人联想到辽宁省博物馆收藏的名画《瑞和图》。

结界兽

文物:商戴金面罩青铜人头像、商大青铜面具、青铜鹰形铃等。

打卡博物馆:三星堆博物馆

粗眉大眼、蒜头鼻,配上呆萌的杏眼,活脱脱就是三星堆戴金面罩青铜人头像和青铜大面具的“动漫版复制”,最显眼的鼻子灵感就是来自三星堆青铜鹰形铃的嘴部。

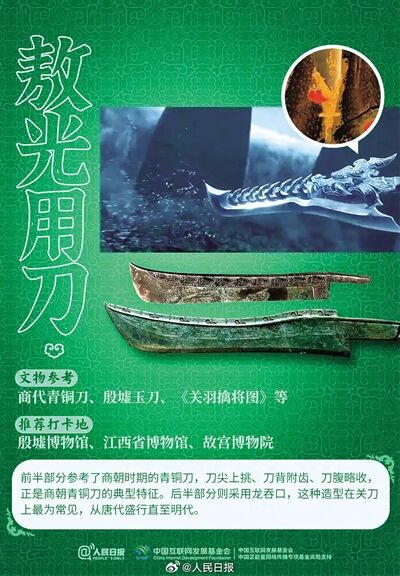

敖光用刀

文物:商代青铜刀、殷墟玉刀、《关羽擒将图》等

打卡博物馆:殷墟博物馆、江西省博物馆、故宫博物院

前半部分参考了商朝时期的青铜刀,后半部分采用龙吞口,这种造型在关刀上常见,从唐代盛行直到明代。

哪吒生日宴酒器

文物:商兽面镂孔觚

打卡博物馆:宝鸡青铜器博物馆

《哪吒之魔童降世》中,哪吒三岁生日宴上出现了饮酒器觚。

哪吒生日宴乐器铙

文物:青铜大铙

打卡博物馆:福建博物院

《哪吒之魔童降世》中,哪吒三岁生日宴上,乐队弹奏画面出现了打击乐器铙。

文字记者 李居正 整理 图片来源 人民日报客户端

从《大闹画室》到《哪吒2》

文化觉醒与突围之路 百年中国动画的春天来了吗?

《哪吒之魔童闹海》热度、票房持续飙升!

据悉,2月18日,《哪吒之魔童闹海》全球票房已突破123.2亿元,超越《头脑特工队2》,位列全球动画电影票房榜第一名。这部动画让无数人重新认识了哪吒、敖丙,也让无数人再次感受到中国动画的魅力。

回首百年,中国动画的历史是一部充满探索与变革的史诗。从早期的水墨动画到如今的3D巨制,每一步都凝聚着无数动画人的智慧与汗水。如果将国产动画的发展比作一场接力赛,孙悟空、喜羊羊、哪吒等经典动画角色无不闪烁着耀眼的光芒。

孙悟空 一棒敲出中国动画高峰

1926年,一部标志着中国动画诞生的短片——《大闹画室》完成,这部动画短片仅有12分钟,由万氏兄弟制作,讲述了一个淘气的纸人在画家的画室中捣乱的故事。此后万氏兄弟陆续摄制了《一封书信寄回来》《纸人捣乱记》等,也吸引更多动画艺术家从事这一行业,中国动画由此从“画室”走向广阔的世界。

1941年,万氏兄弟推出了中国第一部长篇有声立体卡通动画电影《铁扇公主》,该片成片1小时20分钟,是中国乃至亚洲的第一部动画长片。影片上映一个半月后因强烈的社会反响一度远赴海外,甚至影响了后来许多的日本动画从业者,其中就有日本的“漫画之父”——手冢治虫。

1961年,上海美术电影制片厂推出了中国动画史上的里程碑之作——《大闹天宫》。这部动画由万氏兄弟中的万籁鸣、唐澄联合执导,分为上下两集,分别完成于1961年和1964年。

据资料记载,当时没有电脑制作,全凭手中的一支画笔。50分钟的《大闹天宫》上集和70分钟的下集,耗时4年,原画数量高达15.4万张,以其独特的民族风格和精湛的艺术技艺,赢得了国内外观众的广泛赞誉。

有了《大闹天宫》的丰富经验,1979年,上海美术电影制片厂制作的《哪吒闹海》上映,它是我国第一部大型彩色宽银幕动画长片。同样取材于经典传统神话,《哪吒闹海》延续了《大闹天宫》的水墨画风,有着当时动画电影界的最高水准,也是第一部在戛纳参展的华语动画电影。

在那个物质条件贫瘠的年代,动画艺术家们以笔为剑,以墨为锋,探索着具有中国特色的动画之路。然而,受制于当时社会情况,中国动画产业未能形成规模,与国际市场的差距逐渐拉大。此后,日美动画逐渐占据中国绝大部分市场份额。数据显示,2004年日本动画年产量是我国的60倍,电视动画播出时长占比达89%。中国动画产业链断裂,人才青黄不接。

喜羊羊 “村”里出来的巨星

进入21世纪,中国动画产业迎来了新的发展机遇。

2005年8月,国产原创动画《喜羊羊与灰太狼》播出,聪明勇敢的喜羊羊成为孩子们心中的“男神级”角色。

2006年,国务院办公厅转发了《财政部等部门关于推动我国动漫产业发展的若干意见》,成立了由文化部牵头、十部委组成的扶持动漫产业发展部际联席会议,并由中央财政设立了扶持动漫产业发展专项资金。

这一时期,国产动画产量激增。资料显示,2008年我国制作完成的国产电视动画片共249部131042分钟,同比增长28%。

2009年,《喜羊羊与灰太狼》生肖系列电影第一部《喜羊羊与灰太狼之牛气冲天》上映,国内票房8621万元,此后虎年、兔年、龙年、蛇年连续4年,其生肖系列电影票房均过亿元。

2012年,另一部国产动画《熊出没》播出,并于同年获中宣部第12届“五个一工程”动画片奖。2014年,《熊出没》的首部院线大电影于寒假上映,2017年首次进军春节档。近年来,基于经典IP和优质剧情,《熊出没》系列电影保持着稳定的票房,获得了不少观众的认可。

实际上,《喜羊羊与灰太狼》《熊出没》系列动画代表了这一时期国产动画的发展状况,虽然在一定程度上推动了产业发展,但其低幼化的路线也制约了动画的多元化发展。中国动画人开始尝试突破年龄限制,结合传统文化与现代元素,打造具有中国特色的动画作品。这些努力虽属初步,但为国产动画的后续发展奠定了坚实的基础。

魔童哪吒 “收你们来了”

2015年,又一版孙悟空横空出世,中国动画迎来了技术革命的新时代。2015年7月10日,《西游记之大圣归来》上映,该影片上映11天,总票房成功突破5亿元,成为中国第一部票房破5亿元的动画电影。最终,它以9.56亿元的票房佳绩,开启了中国动画电影工业化进程的大门。

此后,从《大鱼海棠》到《白蛇:缘起》,从《哪吒之魔童降世》到《姜子牙》《雄狮少年》,从《长安三万里》《深海》再到今年的《哪吒之魔童闹海》,这些高质量动漫作品相继问世,不仅代表着国产动画的长足进步,也彰显了我国优秀传统文化在如今仍然具有旺盛的生命力和创造力。

《哪吒之魔童降世》以50.35亿元的票房成绩,验证了中国动画商业模式的可行性;《哪吒之魔童闹海》的超百亿元票房让海内外看到中国动画的发展壮大。这两部作品的成功,不仅在于其精湛的特效和制作水平,更在于它们对中国传统文化的深入挖掘和现代化演绎。

有网友发现,在《哪吒之魔童闹海》谢幕时,一共出现了130多家国漫公司的名字,这些公司的背后,是中国动画人夜以继日的努力和不懈追求。从《深海》的粒子水墨技术到《哪吒》系列的特效制作,国产动画在技术创新和产业链整合方面取得了长足进步。同时,IP化开发和全年龄向叙事的探索,也为国产动画开辟了更广阔的商业化空间。

从《大闹画室》到《哪吒2》,国产动画走过了一条从萌芽到辉煌、从低谷到复兴的百年征程。今天的国产动画,不仅继承了传统美学的精髓,还在技术创新和商业化探索中不断突破自我。期待未来,中国动画继续书写自己的答案,用最当代的技术,讲最东方的故事,向世界展示中国文化的独特魅力,在动画这条赛道上跑得更远。

记者 许怡童

直播间里“搭戏台”

90后演员开启豫剧传承“第二舞台”

很多人在“雨中村戏”认识了范胜男和她的安阳青年豫剧团。

“这么大雨,戏还能开吗?”

“咋不能行,一会儿就开始。”

风声、雨声、戏腔声。河南巩义丁沟村,舞台下,坐满带着自家板凳的观众;村路上,各种电动车、三轮车排出百米长。台上戏腔铿锵,台下暴雨倾盆,观众身披雨衣、脚踩砖头,有的赶了十几里路,带上一天的干粮,只为看上一场过瘾的“村戏”。

藏在河南人DNA里的戏曲因子被唤醒,看戏热情随之引燃。

这是安阳青年豫剧团演出现场的一天,也是她们12年来演出现场的每一天,这个基本由90后演员组成的民营剧团,扛过剧团初创的艰难,到自负盈亏,却又遭遇疫情冲击。

从线下唱到线上,又从线上唱回基层老百姓中,她们披星戴月,穿梭巷落,送戏入村。

“不管刮风下雨、酷热寒冬,看着戏迷带着饭、骑着三轮车,跑二三十里路来看你演出,你就知道,你为了什么而唱。”

“我的热爱我的团”

豫剧,是刻在每个河南人DNA里的旋律。

“山乡庙会流水板整日不息,村镇戏场梆子腔至晚犹敲。”这样的唱戏盛景,几乎每个河南人的儿时都出现过。

范胜男就成长在这片唱腔浓郁的土地上。10岁时,她考入了一家专业戏校,也是在这一年,她登上了《梨园春》的舞台并拿下擂主。14岁时,范胜男已经正式登台演出,后拜在著名豫剧大师门下,成为崔派第四代传人。

范胜男学习刻苦,还极具天赋,20岁之前,她的戏曲生涯可以说是顺风顺水,但由于“个子不高”,国营的专业剧团来学校挑人时,她总被淘汰。

为了实现儿时对母亲“我一定要给你争口气,让大家都知道,河南有个唱戏的妞叫范胜男”的承诺,范胜男拿出了所有的积蓄,带着父母的无条件支持,到处登门拜访、挨家挨户地发传单,终于招到了40多名演员,在半年后正式成立了自己的剧团。

剧团初创办时,演员们的平均年龄不超过30岁,这也招来了许多质疑。最先要面对的就是演出资源困境,“我们剧团一开始就有30多人,把戏都排好了,服装道具也全部就位,但是接不到演出。”虽然当时的范胜男已小有名气,经常上电视,也获得了不少奖项,但是这个新的剧团人们还很陌生。

也正是因为这样,剧团格外珍惜难得的演出机会,认真唱好每一场戏。无论是婚丧嫁娶、祝寿祈福,还是集市庙会,每接到一场演出,范胜男都会组织团员认真排练,反复检查戏服和道具,做好每个演出细节,剧团的口碑在这样日复一日的认真中逐渐打响,有些村子的村民看完她们的演出,直接就敲定了第二年的合作。

她带着剧团在河南走村串巷,一场接一场的大戏唱下来,唱出了名气,也唱来了观众的尊重。“我们经常遇到一些热心的观众,给我们送东西。”她们收到过乡亲们送的鸡鸭、蔬菜等土特产,村民们的热情让范胜男和演员们备受鼓舞。

如今,这个曾不被看好的“青年剧团”已经走出河南,脚步遍及山西、河北、安徽,将豫剧的声音传到更高、更远的地方。

范胜男创办的青年剧团如今已经壮大到56人,仅2023年,剧团就“送戏入村”600多场,多在河南周边村镇。婚丧嫁娶、集市、庙会对她们来说都是机会,每场演出平均有几百人观看,尤其是逢年过节的乡村演出舞台,虽然地方不大,却往往座无虚席,甚至相邻几个村的村民也都纷纷赶来。

抗住质疑声,收获一批年轻“铁杆戏迷”

在河南,这样“自负盈亏”的民营豫剧团有上千家,几乎每家都面临过“没饭吃”的现实难题。

她不愿意看到自己一手创建的剧团如今七零八落的场面。为了挣钱,范胜男学着其他戏曲演员,开始在抖音尝试直播,一个人面对着镜头去唱大戏,唱了15年戏的范胜男,竟然感受到了14岁第一次登台时的紧张。她看不到任何一个观众,但又感觉屏幕里坐满了观众,这种感觉很新奇,也充满了未知。

她原本怀着忐忑的心情,没想到效果却出奇的好,第一次直播,就有七八百人观看,渐渐地,观看人员达到了1000人、3000人、5000人……每天晚上,最高能拿到几百元的收入。

以前去线下看演出的戏迷,听说剧团又开始唱戏了,奔走相告,涌进直播间。也有一些原本不听戏曲但被直播吸引而来的年轻人,开始“入坑”豫剧。

这让她看到了剧团“活过来”的转机,范胜男挨个打电话召回旧成员。2021年10月1日,在范胜男老家堂屋内,一方小小的镜头将这帮人再次聚集起来,她们将戏台子搬进直播间,对着摄像机演出,粉丝网友成了新的戏迷,直播打赏也成为电子“戏票”。

范胜男不愿意一直靠着粉丝刷礼物营生,想要靠直播带货养活剧团,但第一场尝试就给了她当头一击——粉丝从2万多人一下掉到181人,直播间的评论区,充满了观众的质疑,甚至还有对演员的人身攻击。

“戏一开场,就一定要唱完,这是老祖宗留下的规矩。”剧团的演员一边流泪,一边唱完了那场《打金枝》。范胜男领着大家抗住了质疑声,她言辞恳切,“我们要先生存下来,有演出才有收入,才能养活自己,才能给大家好好唱戏。”

这场直播后,剧团“人气噌的一下起来了”。

如今,范胜男安阳青年豫剧团的账号已积累了50余万粉丝,这种将“大戏带入直播间”的举动,让更多的年轻人接触并喜欢上了戏剧,剧团也收获了一批年轻的“铁杆戏迷”。

为老百姓唱戏 生生不息

剧团演出恢复后,范胜男又回到了最熟悉的地方。她们辗转于各地的乡镇村庄,基本每天三场连轴转。“苦是真的苦,累也是真的累,但相比没有戏唱的时候,这种日子对我们来说,很充实,很幸福。”

“把大戏送入直播间”也给青年戏迷提供了观看和传播豫剧的渠道,直播间里的很多戏迷每天主动蹲在直播间为剧团提供服务,为新进来的观众回答各种各样的问题。有一位年轻戏迷甚至加入了剧团,“他本身不是戏曲演员,在网上关注了我们,后来成了线下团员”。

范胜男印象最深刻的,是一位来自河南巩义的粉丝。这位粉丝本身就是一个资深戏迷,在得知安阳青年豫剧团当时的经营状况后,每年都会在剧团的演出淡季,邀请剧团到他的家乡去演出半个月。“他可能是觉得做这行不容易,也了解到我们的故事,再则就是觉得这帮年轻人一直在坚持自己的舞台梦想,所以给我们提供了许多帮助。”

还有一次在山西演出时,一位大爷到后台找到范胜男,说在抖音直播间关注她们很久了,“我特别开心,骑了几十公里的电动车来看你们演出。”过了一会儿,大爷有点不好意思又神秘地对她说,“明天我还会来,我给你带一点东西。”

第二天一大早,范胜男就看到那位大爷坐在舞台下边,手里拎着一个大矿泉水瓶,“家里条件不好,没什么东西能送的,这是自家酿的山西陈醋,带给你们尝一尝,你一定要收下。”

“或许这瓶醋值不了多少钱,但对我来说,它代表的是一份沉甸甸的、观众对剧团的喜爱和期待。”这让她无比感动。

戏曲的立身之本在基层,范胜男始终这样认为。入行20余年,她觉得现在的自己,和那个在洗手间的镜子前用毛巾做水袖的女孩仍旧怀着相同的情感与热爱。

记者 宋莹玉 实习生 陈嘉卉/文

受访者供图