在大河岸边

美在中国之中

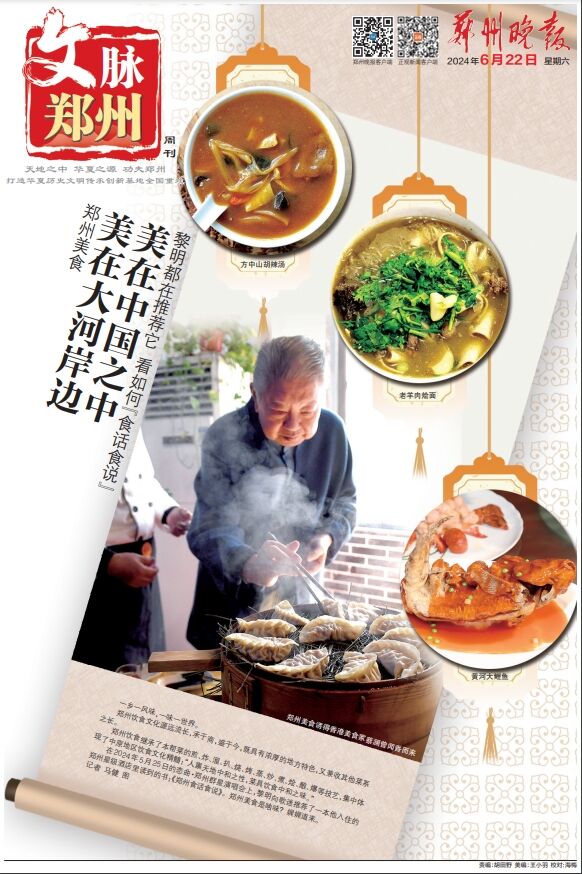

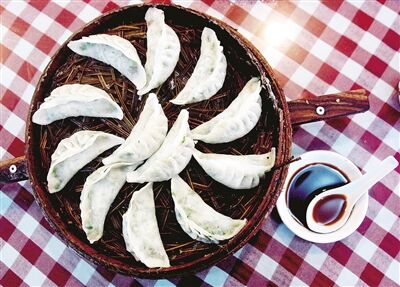

黎明都在推荐它 看如何“食话食说”

一乡一风味,一味一世界。

郑州饮食文化源远流长,承于商,盛于今,既具有浓厚的地方特色,又兼收其他菜系之长。

郑州饮食继承了本帮菜的煎、炸、溜、扒、烧、烤、蒸、炒、煮、烩、酿、爆等技艺,集中体现了中原地区饮食文化精髓:“人禀天地中和之性,菜具饮食中和之味。”

在2024年5月25日的恋曲·郑州群星演唱会上,黎明向歌迷推荐了一本他入住的郑州星级酒店里读到的书:《郑州食话食说》。郑州美食是啥味?娓娓道来。

记者:马健/图

张居正是他的“学侣、政敌” 海瑞称赞他“安贫守清”

高拱:救时良相,一洗明朝中期颓风

奏请皇帝为枣农免粮免捐,新郑百姓至今感念阁老情

寒风呼啸、大雪漫天,在新郑老家得到皇帝旨意“再起入阁”的高拱,即刻轻车简从,顶风冒雪,北上报国。这一刻,他似乎忘了自己58岁的年纪,以“时不我待”的干劲大刀阔斧进行系列改革,摇摇欲坠的大明王朝焕发出第二春……

高拱其谁?《大明王朝1566》《明朝那些事儿》等文学作品中,他叫板严嵩、硬刚徐阶,是隆庆帝最信任的人;张居正与他惺惺相惜,赞他“救时良相”;著名思想史专家嵇文甫先生称高拱是张居正的“学侣、政敌”。

▲鉴忠堂宝谟楼遗址是当年高拱接旨之处

也有人为他鸣不平——张居正改革失败,却名满天下;高拱改革成功,却无人问津;身为顾命大臣,却只做了6天首辅就黯然退场……

明代名臣高拱,究竟有什么值得书写?带着这样的问题,记者前往新郑,在高拱墓地、在阁老府、在高老庄、在鉴忠堂宝谟楼、在新郑诸多高拱遗迹处、在新郑人的心中,寻找答案。

仕途“好斗” 叫板严嵩徐阶

想知道一个人的段位,看他的朋友和对手就能知晓。在高拱政治生涯中,严嵩、徐阶、张居正这样的大人物时时伴随着高拱出现。在和这些“人精”切磋的过程中,高拱表现不俗——近年来,明史研究不断深化,关于高拱研究的学术著作多有出版,他像一座令人惊喜的富矿,隐藏着明代“白银帝国”的秘密。

出身官宦世家的高拱“五岁善对偶,八岁日诵数千言”。17岁以“礼经”魁于乡,29岁时中进士。优越的家庭背景造就了他“自负凌人”的性格,除了皇帝谁都不给面子,包括嘉靖时期众人巴结的严嵩,官场“老狐狸”、首辅大臣徐阶,他都曾当庭叫板。这种强硬的作风,也为他以后的政治斗争失败埋下隐患。

力行改革 推动明朝中兴

嘉靖三十一年(1552年)起,高拱给当时的裕王、后来的隆庆帝当了9年的老师,“尽心竭力”的高拱深得裕王倚重。1566年,高拱以礼部尚书兼文渊阁大学士的身份,进入内阁。同年,嘉靖皇帝驾崩,裕王继位为帝,高拱愈加得到重用。

然而大明朝的权力之争从来就没有停止过,官场沉浮、人生起落——几年后,高拱因与徐阶政见不合而告病还乡。

▲高拱故里阁老府

高拱蛰伏新郑,远在京城的皇帝处理政务仍时不时派人前来征询恩师的意见,以至在新郑造了一座“接旨亭”。如今,新郑黄帝故里景区鼎坛南侧东南方向,一座宏大的拱形过厅矗立在茵茵绿地之中,它就是鉴忠堂宝谟楼遗址、新郑保留至今的著名明代建筑。明隆庆三年(1569年)冬,皇帝下旨召高拱再起,任内阁大学士兼掌吏部事。再入内阁,高拱敢干、能干,显示出卓越的政治才能。在《除八弊疏》中,高拱直陈嘉靖中期以后形成的诸多弊端,并大刀阔斧地进行了一系列改革,整顿吏治、选储人才、安边强兵,一洗颓风,局面为之一新——史家称之为“隆庆中兴”。

3年后,穆宗去世,临终前召高拱和张居正为顾命大臣。然而,张居正却选择了中官冯保为合作对象,且得到了太后的支持,高拱被罢相回乡。

经纶伟业 与范仲淹相提并论

高拱回乡后闭门不出,发愤著书,“志不尽舒,才不尽酬”,于1578年郁郁而终。高拱死后的万历三十年,高拱得以平反,被追授为“太师”。

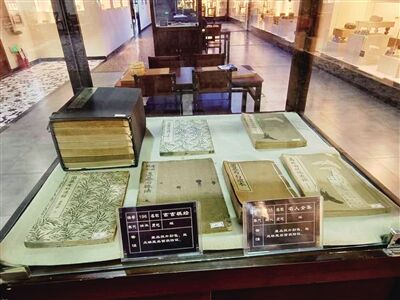

新郑博物馆馆藏文物中,明神宗赐授首辅高拱的平反追赠诰命记录着这段历史。“锐志匡时……肩大任而不挠,位重多危,功高取忌,谋身近拙,实深许国之忠。”这段言辞恳切的追忆,表达出万历帝对高拱“经纶伟业,社稷名臣”的肯定,把他与春秋晋国大夫魏绛、北宋名臣范仲淹相提并论。

除了政治上的突出贡献,高拱还被历史学家们高度评价为“博学精虑的思想家”。素好读书的他“为文不好辞藻,而深重有力”,著述甚富。高拱不囿于先儒成说,直斥程朱理学“远人情以为天理”,以为“其不能得者亦不可强从”。在“义”和“利”的问题上,他旗帜鲜明地驳斥了“君子不言利”的迂腐观点,这种学术思想,或许正是他行使政务、取得政绩的根源。

回馈乡里 为枣农免粮免捐

此外,高氏对新郑百姓还有另一番回报。新郑南街有一座三进院落名“阁老府”,庭中两株枣树枝繁叶茂,枣花飘香。新郑市地方史志办公室主任李磊介绍,高拱祖父高魁曾任山东金乡县令,为官清正廉洁。告老还乡时,行囊寥寥,唯有金乡枣苗若干。新郑市区东北部属沙岗地带,种植农作物收成较低,却适合枣树生长。高魁携枣苗而归,在老家新郑种植枣树成林、硕果累累,其中一种鸡心小枣最有名,曾为贡枣。高拱奏请皇帝,种植枣树的乡民可免粮免捐,以此带动了百姓种植枣树的热情。

“高氏家族多有金榜题名,世代为官从政,家风家训,代代传承。”李磊补充,几百年后的今天,新郑人提起高拱、提起高氏,都怀有着崇敬与感恩之情。

安贫守清 30年“田宅不增尺寸”

高拱为官30年,廉洁自律,“田宅不增尺寸”,清官海瑞记录他:“安贫守清”“是个用血气不能为委曲循人之人”。

和张居正的政治斗争中,虽然高拱最终失败还乡,但在此之前,他们联手力挽狂澜,张居正对高拱的能力和脾性也最为熟悉和了解。高拱六十大寿时,张居正写了两篇贺寿文,对高拱军事改革、疏通漕河、恢复海运等方面的功绩给出了高分。此外,还对高拱礼贤纳士、唯才是用的品德加以称赞,称其为当之无愧的“救时良相”。

新郑市区北,高拱低调的墓冢在大片翻滚的麦浪中显得格外醒目。有风吹过,尖利的麦芒严阵以待,似哨兵在守护即将成熟的果实,犹如400多年前,这座墓的主人高拱“慨然以天下为己任”,守护着家国天下。

从新郑市区向东北而行,“高拱故里”的石碑安然静立。高氏祖坟就位于不远处的高老庄村。《高氏族谱》记载,新郑高氏为元末兵乱时从山西洪洞县逃难而来,他们定居莲河东岸、辛勤开垦。到了高拱的曾祖父高旺时,成为远近闻名的小康之家;高拱祖父高魁步入仕途后,家族渐趋兴盛。

就这样,在那个能臣辈出、风云际会的特殊时期,在厚重河南精彩出彩的长卷中,他用行动写下了属于自己的时代画像——明中后期隆庆朝的内阁首辅,当时政坛举足轻重的人物,高拱。

记者:左丽慧/文 马健/图

建彰围棋博物馆

“弈”起来,红专路有家围棋博物馆

在郑州红专路两侧众多门店中,有一处门头被郁郁葱葱的树叶遮掩,如果不是门上的标识,很难想到闹市区竟藏着一家特色博物馆——建彰围棋博物馆。外表看起来平平无奇,内里却大有天地,馆藏几百件与围棋有关的展品。围棋爱好者可以来此免费鉴赏,下棋切磋,于方寸之间享对弈之乐。

小小围棋有4000多年历史

先秦典籍《世本》中记载:“尧造围棋,丹朱善之。”这是关于围棋最早的记录,意味着围棋至今已有4000多年的历史。

▲位于红专路上的郑州建彰围棋博物馆

弈,也就是围棋,被视为中华民族发明的迄今最久远、最复杂的智力博弈活动之一,为琴棋书画四艺之一。

早在春秋战国时期,围棋已经在社会上广泛流传。《左传·襄公二十五年》载:“大叔文子闻之,曰:‘呜呼……今宁子视君不如弈棋,其何以免乎?弈者举棋不定,不胜其耦,而况置君而弗定乎?必不免矣!’”这是历史上第一次确切涉及围棋的记载。

但这时围棋的社会地位并不高,人们把弈作为一种娱乐消遣。《论语·阳货》中记载:“子曰:‘饱食终日,无所用心,难矣哉。不有博弈者乎?为之犹贤乎已。’”在当时知识分子看来,弈只是一种“没什么用”的娱乐活动。

现代围棋“九段”是怎么来的

到了东汉中晚期,围棋活动逐渐盛行,并且社会地位有所提高。名将马融在《围棋赋》中将围棋视为小战场,把下围棋当作用兵作战,“三尺之局兮,为战斗场;陈聚士卒兮,两敌相当”。

▲珍贵棋谱

“建安七子”之一的王粲,除了以诗赋名著于世外,史书记载也是一个围棋专家。据说他有着惊人的记忆力,对围棋之盘式、着法等了然于胸,能将观过的“局坏”之棋,重新摆出而不错一子。

南北朝时期,弈风更盛,下围棋被称为“手谈”。上层统治者也喜好下棋,以棋设官,建立“棋品”制度,对有一定水平的“棋士”,授予与棋艺相当的“品格”(等级)。当时的棋艺分为九品,现代围棋分为“九段”就是来源于此。

隋唐时期,随着对外政策的改变,围棋被传到日本、朝鲜半岛等地。我国围棋棋艺水平不断提高,技艺理论高度发展,涌现出一批批围棋流派和棋艺高手。

“建”博物馆,“彰”围棋文化

郑州建彰围棋博物馆是以围棋为主题的艺术类博物馆,以弘扬中国传统文化、传承发展围棋运动为目标,也是一个围棋爱好者交流的平台。

▲水杉棋盒

该博物馆自2016年开始筹备,2022年6月28日正式建成。本着“不求多而全,只求精、珍、稀”的收藏宗旨,该博物馆收藏了许多历史有名的棋盘、棋子、棋盒以及珍贵的棋书资料等物品。通过展示中国围棋悠久的历史,以及珍贵的围棋文化收藏,来展现中国的围棋文化脉络及其自身独特的魅力,让更多人了解围棋文化,热爱围棋文化。

据郑州建彰围棋博物馆工作人员孙炀介绍,建彰围棋博物馆的名字,就是“建设、彰显”的意思,这个名字也是河南围棋界泰斗黄进先先生取的。

馆藏几百件围棋展品

步入郑州建彰围棋博物馆,一楼展柜摆放着各式各样的棋盘、棋盒等。顺着楼梯走上二楼,才会看到完整的围棋博物馆。在整体呈长方体的房间中,摆放着一长列的展柜,这里汇聚着该馆馆长渠汇川多年的心血。

据孙炀介绍,建彰围棋博物馆的几百件展品,从清末、民国至现代的棋盘、棋子等,几乎全是渠汇川从国内外购买、收集来的。

▲馆藏围棋展品

作为该博物馆的工作人员,孙炀对围棋以及棋具了解颇深。她介绍,在展出的展品中,有清末、民国时期的螺钿棋盘、太桑棋墩、竹编棋盘、围棋棋笥等文物,也有近现代富有特色的手提式棋盘、微型棋墩等精致的工艺品。

除了棋具,建彰围棋博物馆还收藏了许多关于棋书、棋谱等珍贵资料,如《玄玄棋经》等,向观者展示、宣传我国的围棋文化。

以推广围棋文化为己任

河南围棋发展从20世纪70年代初组建围棋队开始走上正轨。1973年,在河南郑州举办了“十省市围棋邀请赛”,恢复了中断8年的全国围棋赛事。此后,河南围棋队逐渐成为全国数一数二的强队。

专业赛事的兴盛也促进了河南本土围棋文化、产业的发展。1985年,河南省第一次举办业余围棋段位赛,产生了多位业余五段围棋高手,极大推动了业余围棋的发展。

作为一座围棋主题博物馆,建彰围棋博物馆也承担着举办赛事、宣传围棋文化的责任,建馆以来,多次举办、承办棋类赛事活动。2023年6月10日,第九届弈源杯围棋大赛在建彰围棋博物馆举行,来自郑州、开封、洛阳等地的308位小棋友参加比赛。此外,博物馆还曾举行“绿豆大曲杯”2022年围棋邀请赛、“迎春杯”河南省业余围棋公开赛等活动。

孙炀表示,除比赛外,博物馆还经常举行进社区、进校园等公益活动,向公众宣传围棋知识与文化。周末,馆内还会举办由河南省围棋协会牵头的“快乐周末”公益活动。围棋爱好者可以来此免费鉴赏馆内藏品,下棋切磋。

记者:许怡童 文/图

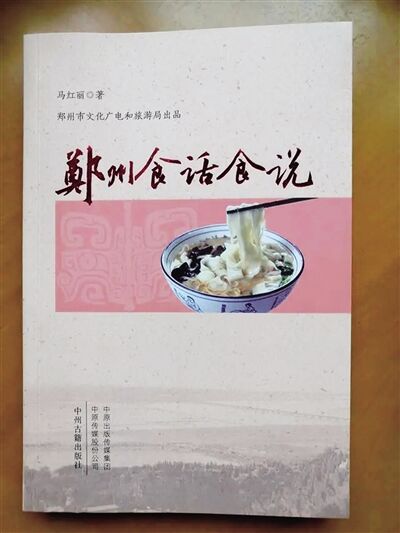

在2024年5月25日的“恋曲·郑州群星演唱会”上,黎明向歌迷推荐了一本他入住的郑州星级酒店里读到的书——《郑州食话食说》。借助明星效应,这本关于郑州美食的图书迅速“出圈”,出现一书难求的场面。

这本书究竟讲了什么,会让黎明在演唱会上向大家推荐阅读?今天就来为大家揭秘。

“食话食说”,说了啥?

郑州,这一座5000余年文明史、3600年建都史的城市,江河岁月的旷野之中,名人骚客的文辞之中,市井生活的炊烟之中,沉淀了厚厚的美食文化矿藏,如何系统地发掘出来,成为一个颇具现实意义的话题。在此背景下,由郑州市文化广电和旅游局出品的《郑州食话食说》这本书应时而出。

《郑州食话食说》由马红丽著作,郑州市文广旅局出品。此书以乡土人情、味蕾记忆为切入点,历史、人文、掌故、民俗囊括其中,全景式展现郑州16个县市(区)的经典热度美食、非遗技艺,希冀人们在“舌尖”上读懂郑州,让郑州美食在国家中心城市建设的进程中扛起复兴豫菜的大旗。

郑州饮食文化源远流长,承于商,盛于今,既具有浓厚的地方特色,又兼收其他菜系之长。

《郑州食话食说》一书中既有登堂入室的“硬菜”和时尚潮菜,也有掩藏在小巷深处和百年村落的传统美食记忆。这些美食与记忆,既构成了郑州的城市符号,也代表了郑州的饮食新气象,被誉为一张“郑州城市新名片”。

在这张“名片”里,有让一向“横眉冷对”的鲁迅先生成为小“迷弟”的荥阳柿霜糖,有从宋朝就成为爆款水果的河阴石榴,有一拽一烩间成就千年传奇的烩面,有溱洧河畔“一日不见,如三月兮”新密的千年烧烤史,有“骨灰级”美食家、现代网络用语“呵呵”鼻祖苏轼的美食趣事,更有那乡愁一碗胡辣汤,辛辣在舌头,思念在心头。

这张“名片”记录了郑州美食的大千世界。素斋、滴流儿水席、套四宝、红烧黄河鲤鱼、煎扒鲭鱼头尾、烤鸭、扒猪脸、焖饼、锅贴、肉盒……传统豫菜美食因缘际会缔造的一代传奇令人惊叹。

这张“名片”充分体现了郑州人好面的饮食习俗。烩面、拉面、茄汁面,卤面、焖面、糊涂面,浆面条、炝锅面,烂扁食、饸饹面,芝麻叶面条、炒红薯面条,面面俱到,再随心适意搭配些荆芥叶、煎蛋皮、黄瓜丝、蒜泥汁,“那味儿,几天不吃急得慌,能让离家的游子想起来就泪流满面”。

郑州美食是啥味?

一乡一风味,一味一世界,每个地域的饮食特色都与养育它的那方水土息息相关,郑州美食也是如此。郑州饮食继承了本帮菜的煎、炸、溜、扒、烧、烤、蒸、炒、煮、烩、酿、爆等技艺,集中体现了中原地区饮食文化精髓:“人禀天地中和之性,菜具饮食中和之味。”

郑州饮食,质味适中,五味调和,于甜咸酸辣之间求其中、求其平、求其淡,此为“中”,融东西南北为一体,调甜咸酸辣为一鼎,此为“和”。

著名历史学家、考古学者、中国社会科学院研究所研究员王仁湘如此评价《郑州食话食说》:八方水土养八方人,孕八方文化。文化之光飘荡在炊烟里,铺排在餐桌上。郑州美食,美在大河岸边,美在中国之中。曾经听说和品尝过的美味,悉数美艳在本书之中。还有说不尽的乡恋乡愁,和深蕴血脉的家国情怀,也都会随着味觉体验传递到未来。

《郑州食话食说》出版的初衷是为了深度挖掘黄河文化的精神内涵,发扬河南厚重历史文化优势,讲好黄河故事,坚定文化自信。相信读者通过这本书,必能感受到豫菜所独具的文化与美味的综合魅力。

马红丽,长期致力于中华传统饮食文化、中医药文化的研究与传播,是河南省省级非物质文化遗产评审专家之一。她的饮食文化著作《食林广记》被著名作家二月河先生誉为“一部掌上河南乃至中国饮食文化简史”,曾入围“2017年度中国好书”,入选国家广播电视总局2017年度“大众喜爱的50种图书”,入选2018年度中原出版传媒集团向河南省政府推荐的“豫荐好书”8部图书之一。

据悉,《郑州食话食说》目前在以下郑州文旅企事业单位提供阅读:郑州辖区三星级以上饭店客房,郑州图书馆、郑州城市书房,新密银基冰雪酒店、中牟只有河南戏剧幻城、方特旅游度假区、海昌旅游度假区的酒店客房。

记者:叶霖/文 马健/图