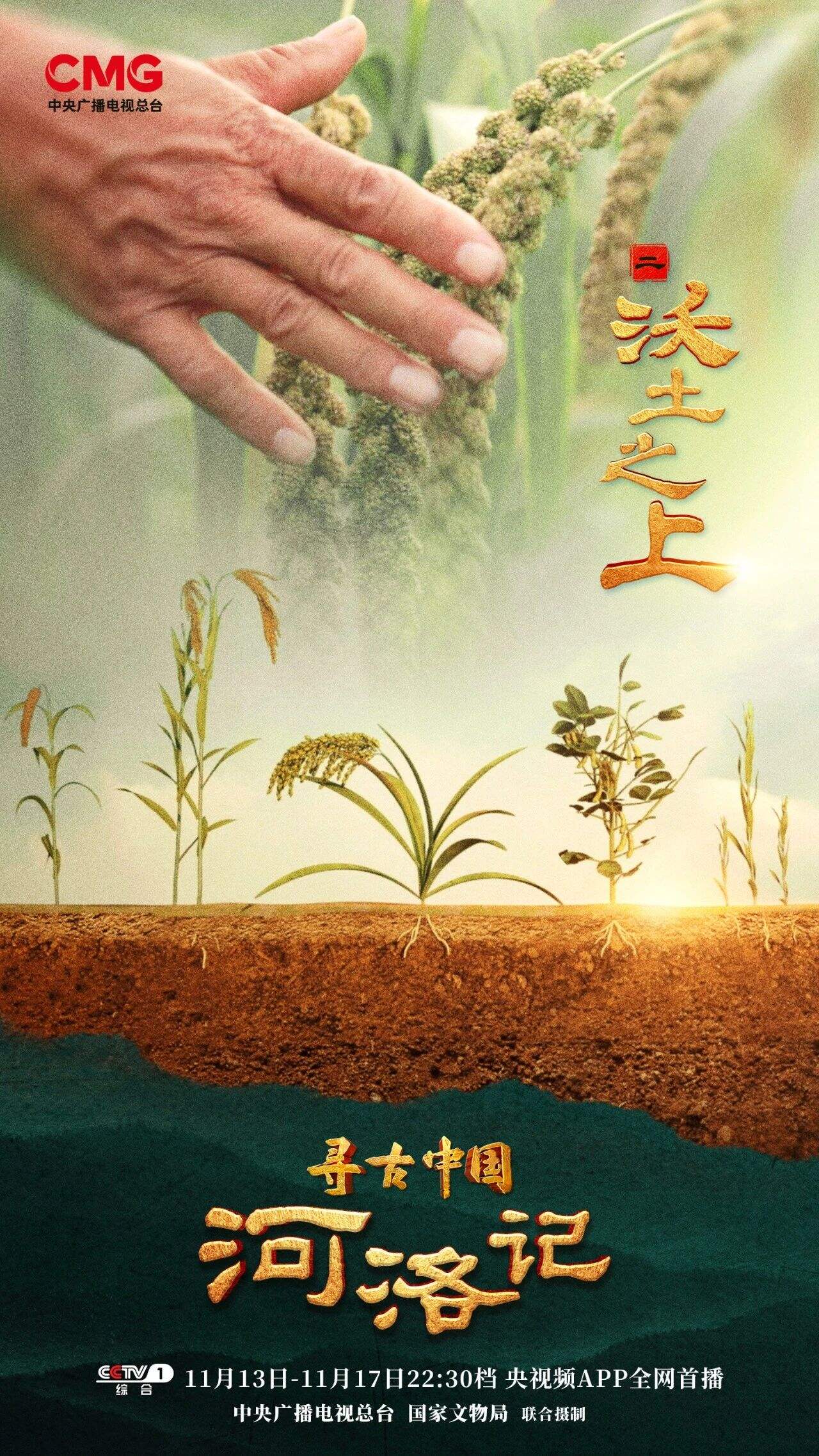

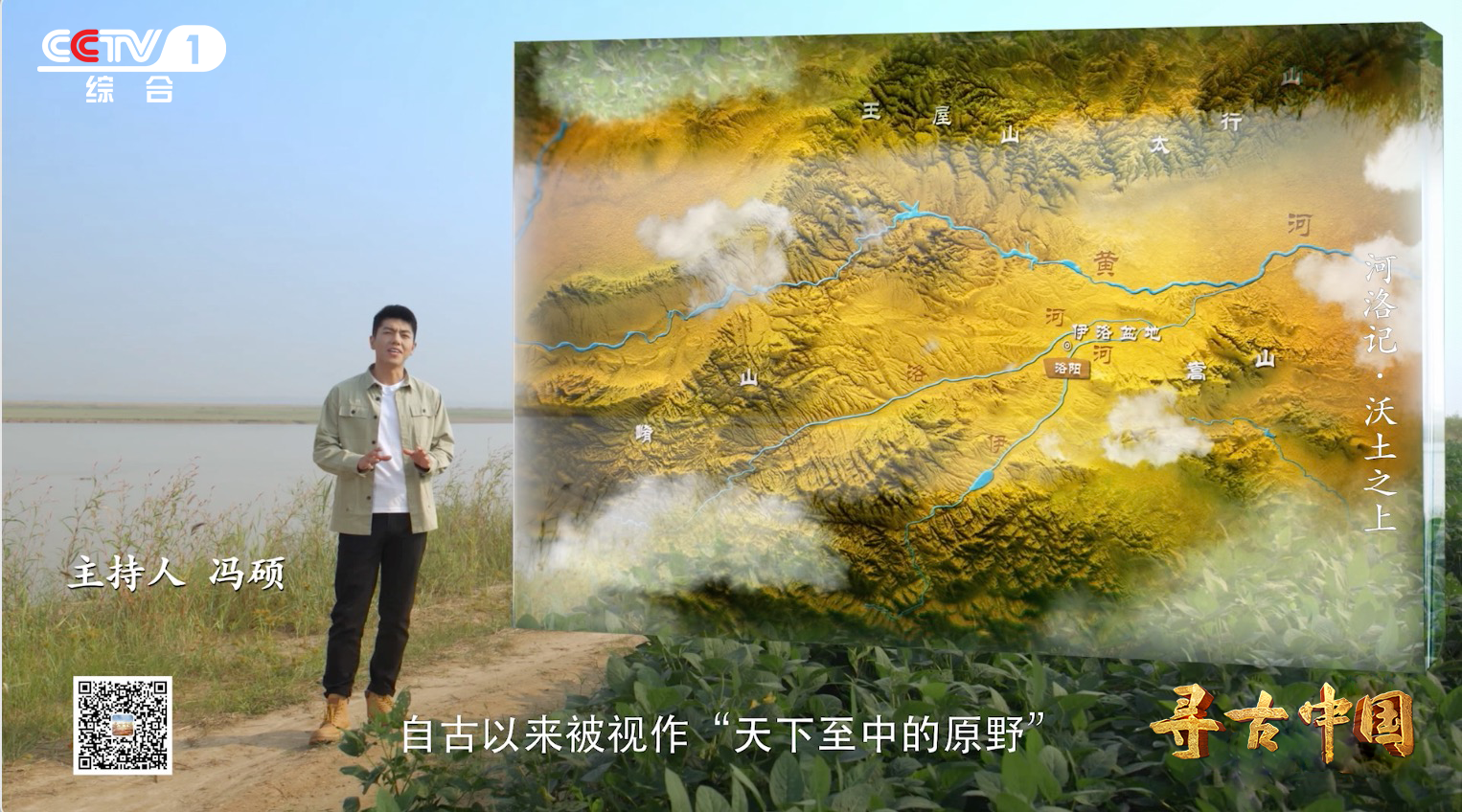

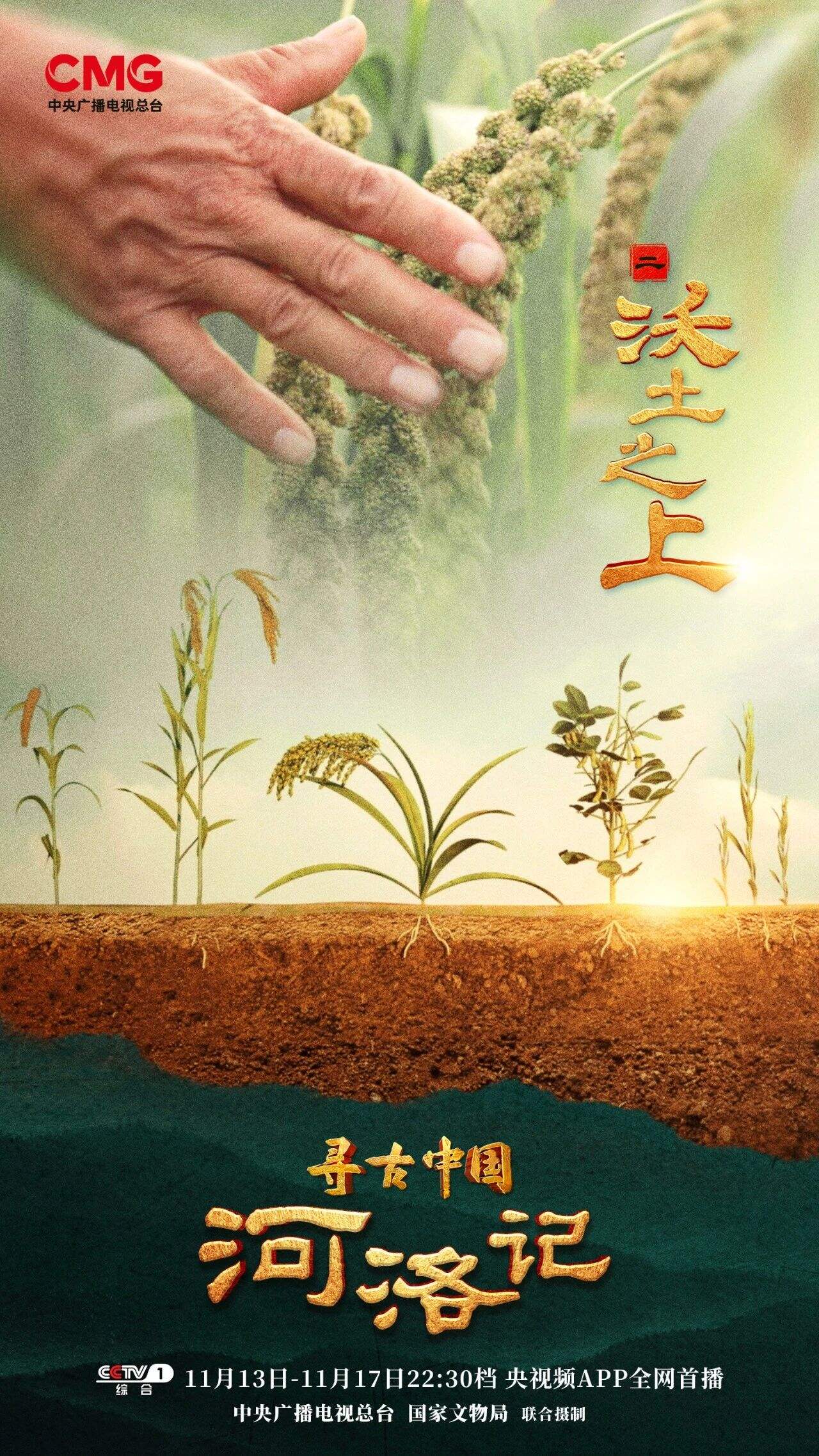

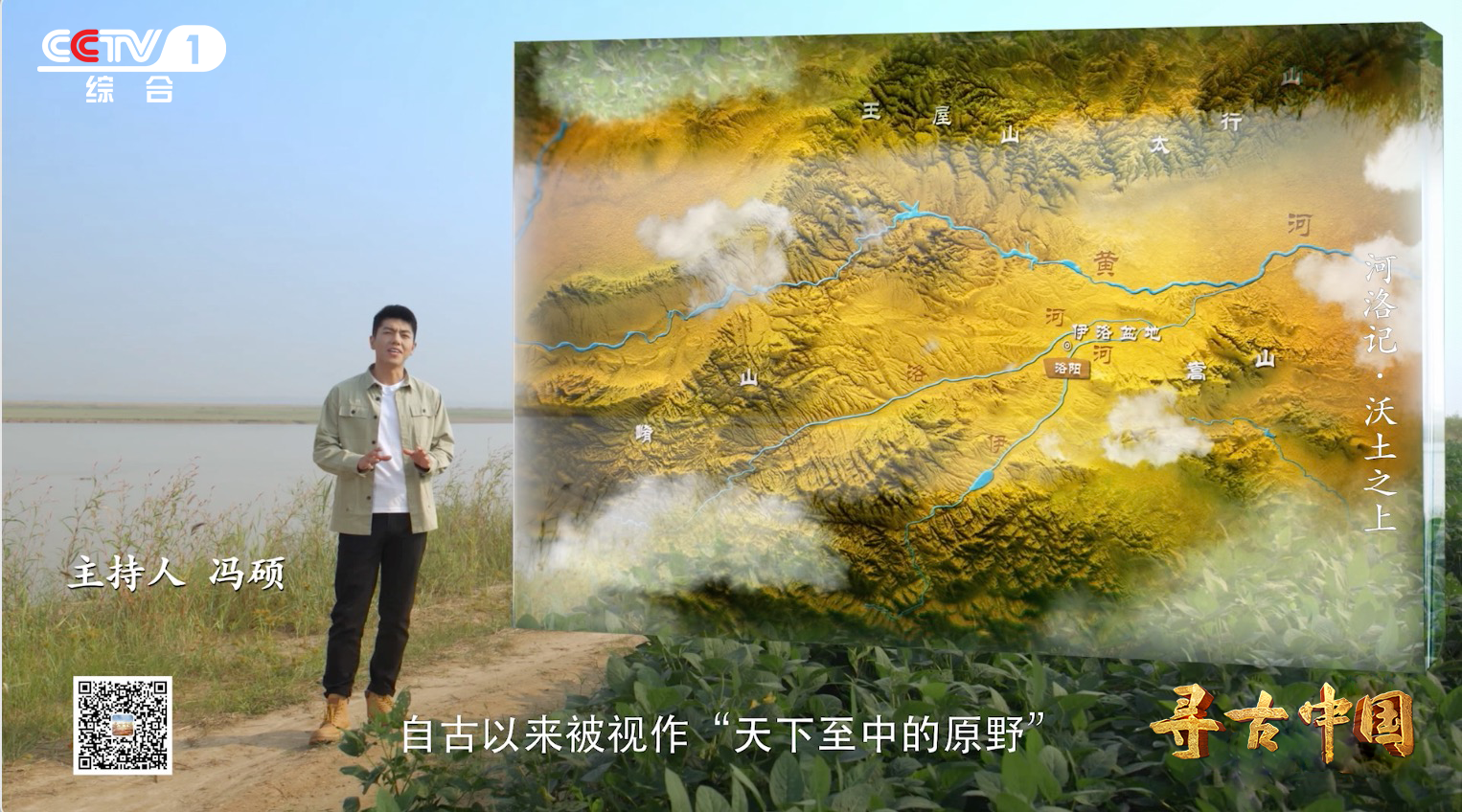

河洛地区,被古人视作“天下至中的原野”。数千年前,中华先民用汗水与智慧,在这片沃土之上书写出一段农耕文明的美妙序章。《寻古中国·河洛记》第二集《沃土之上》,揭秘河洛地区农业发展演进脉络,从层层黄土中寻找先民饮食的秘密。

乡野间常见的狗尾草,河南当地老乡叫它“谷莠子”。狗尾草常混杂在谷子地中,正应和了“良莠不齐”这个成语,“良”就是俗称谷子的小米,而“莠”喻指狗尾草。狗尾草和养育河洛地区先民的小米有怎样的渊源?

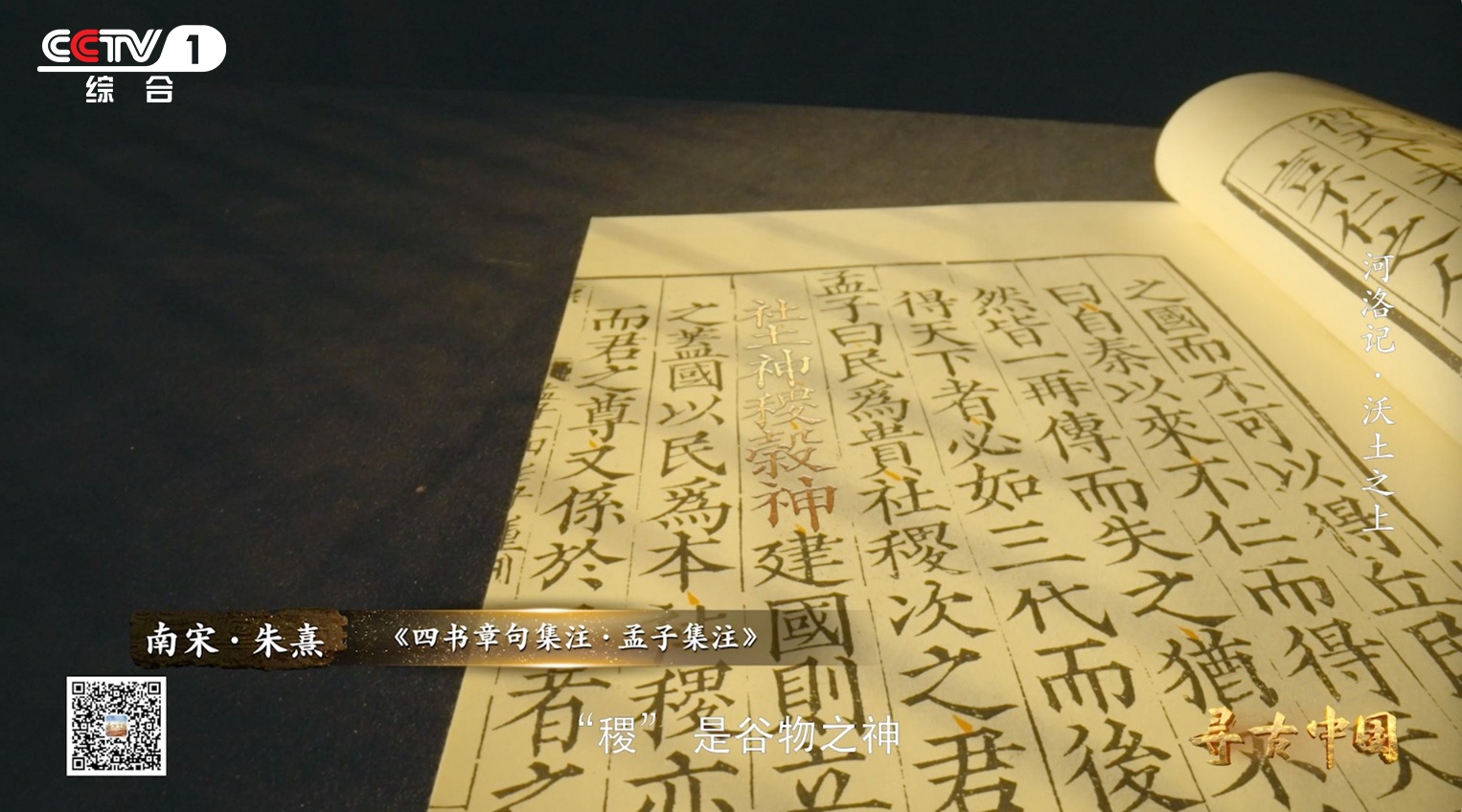

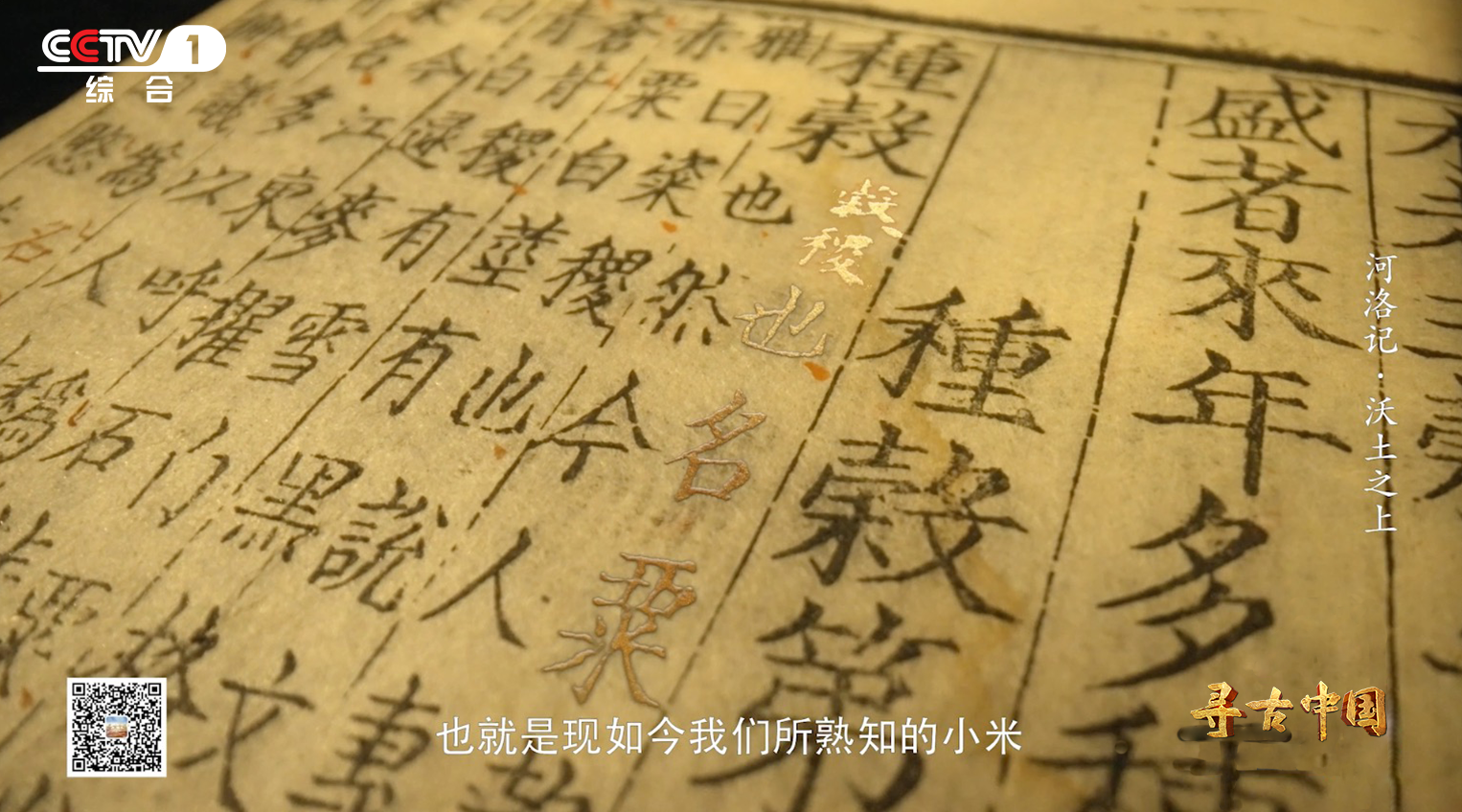

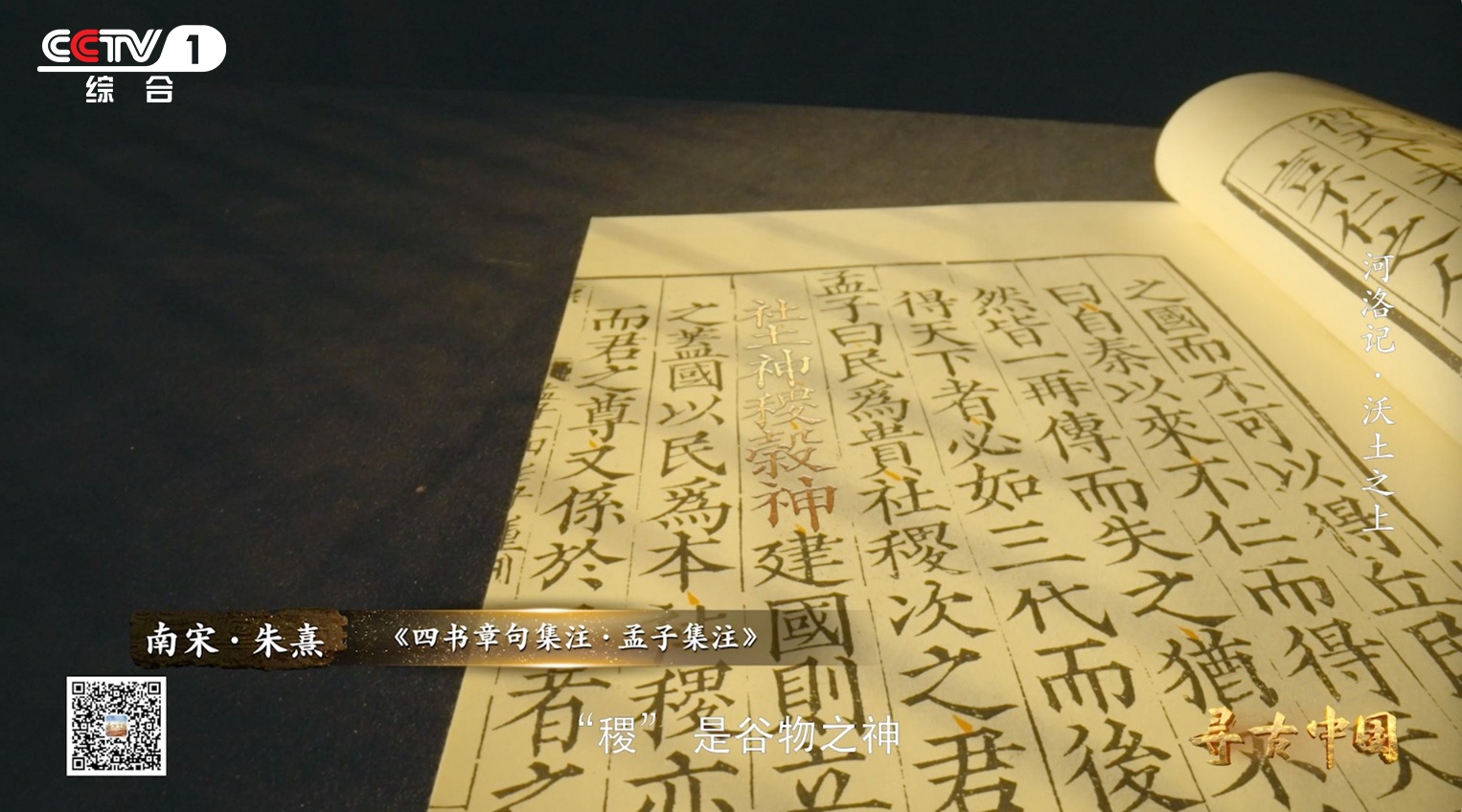

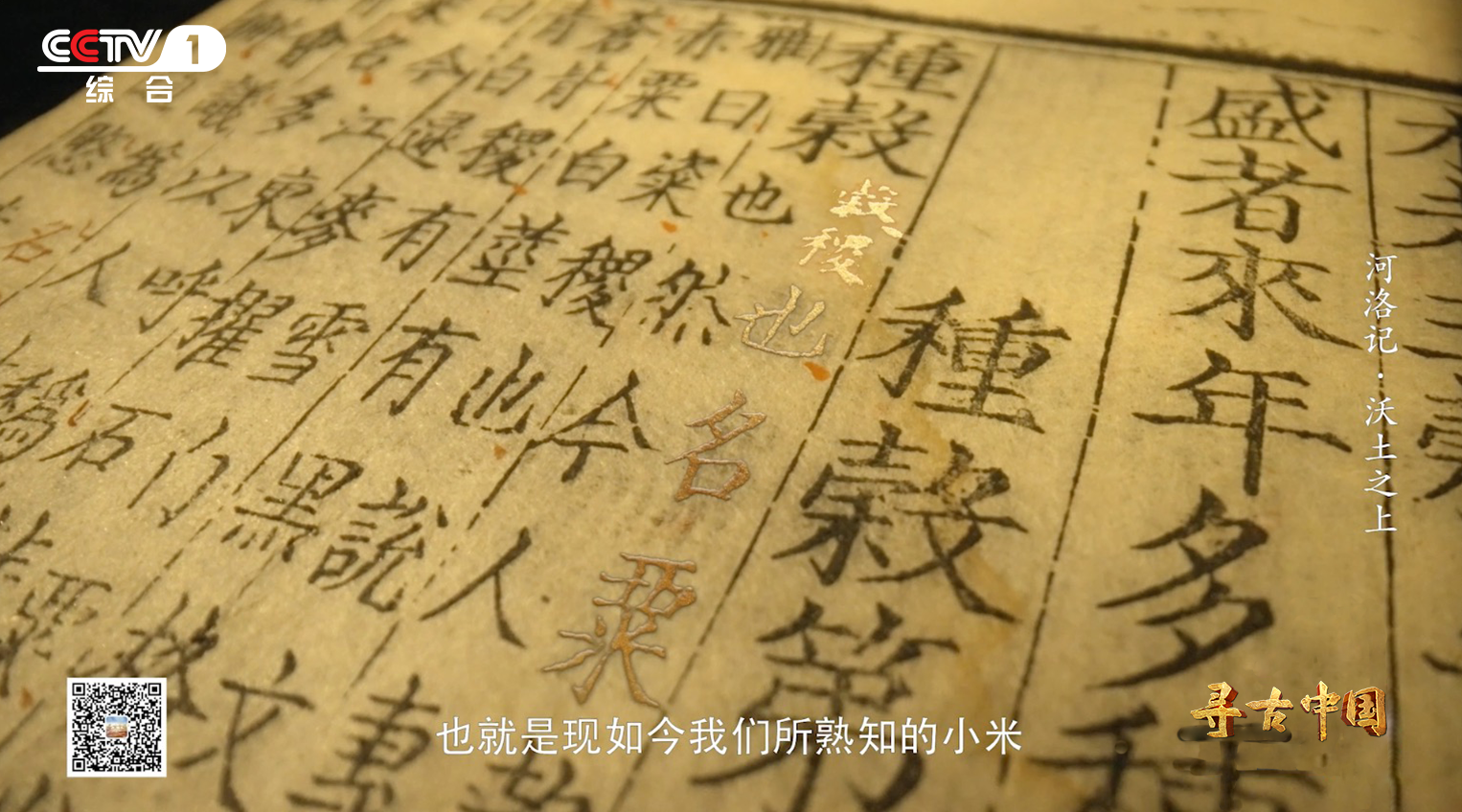

古代中国,以“社稷”指代国本。“社”,是土地之神,“稷”,是谷物之神。稷又称粟,也就是现如今我们所熟知的小米。那么,小米为什么能成为中国古代农作物的代表呢?

△许慎所著《说文解字》中对“谷”字的解释

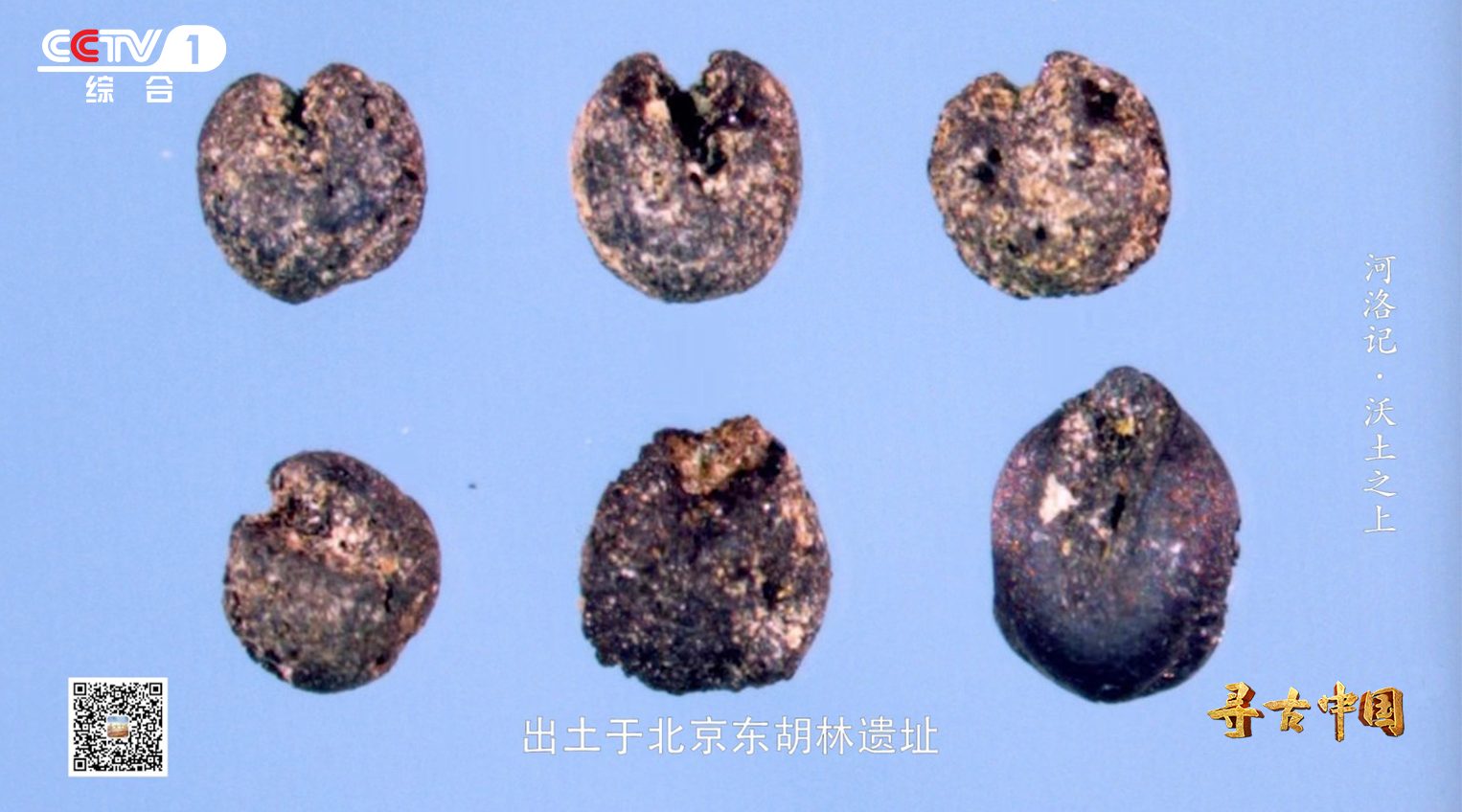

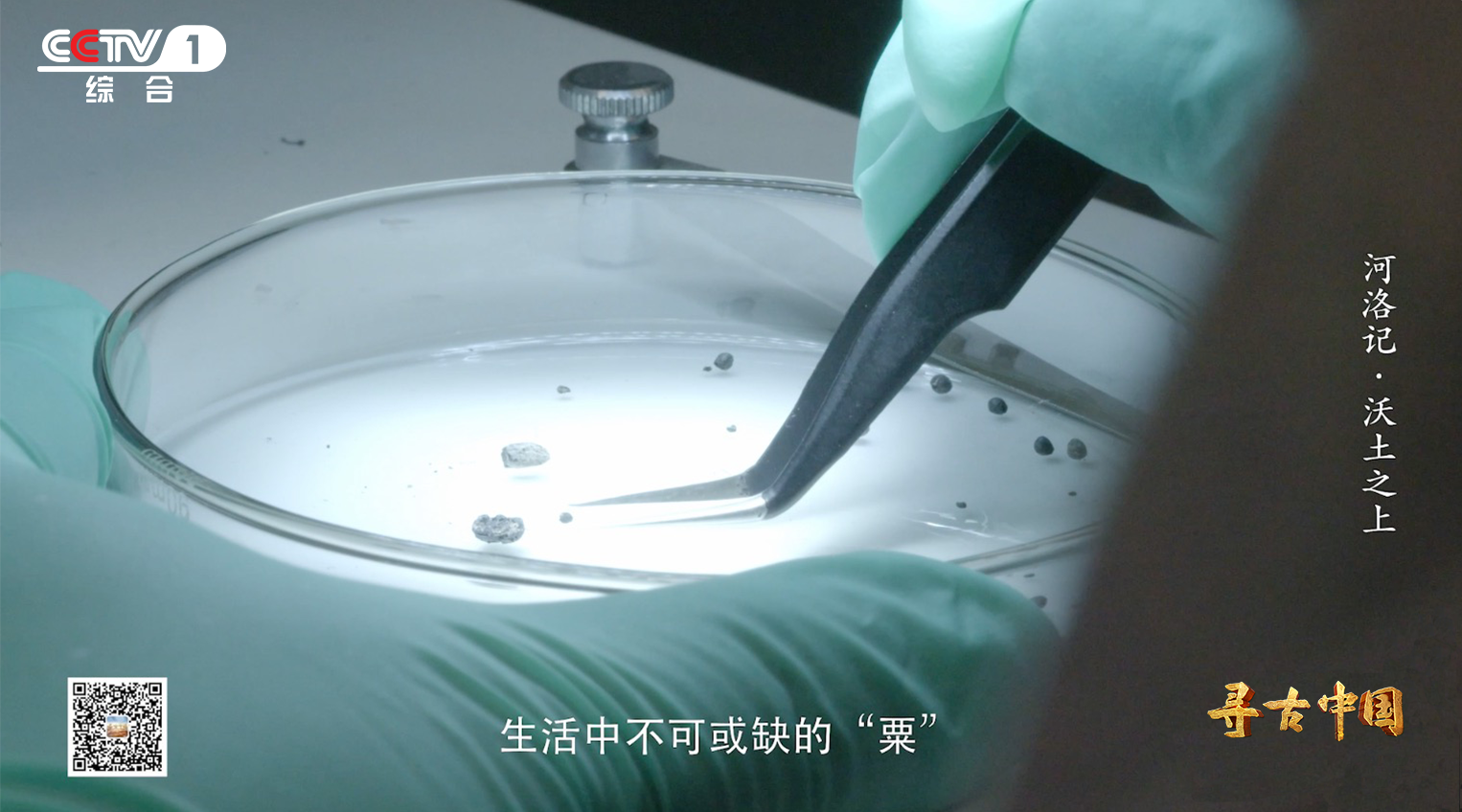

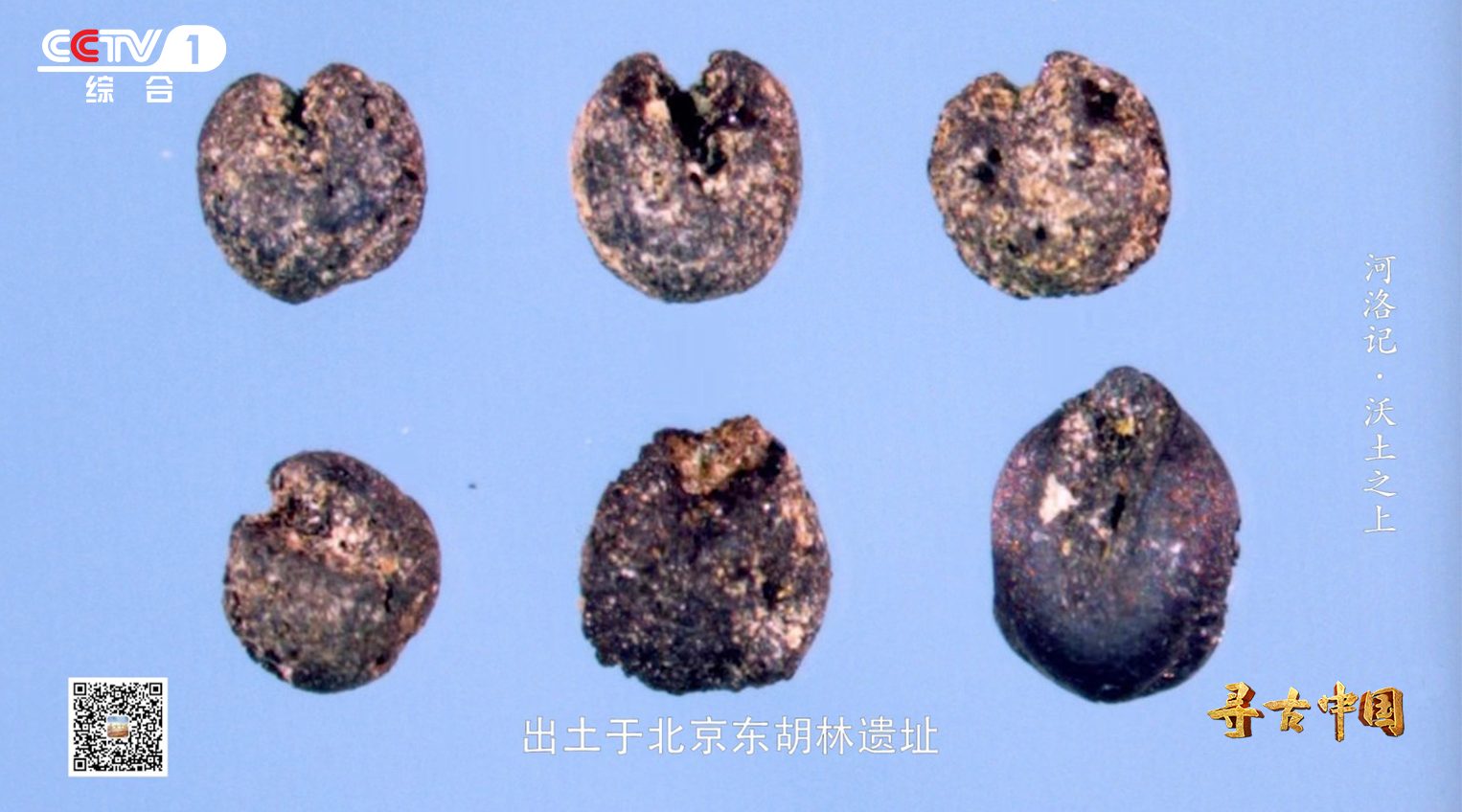

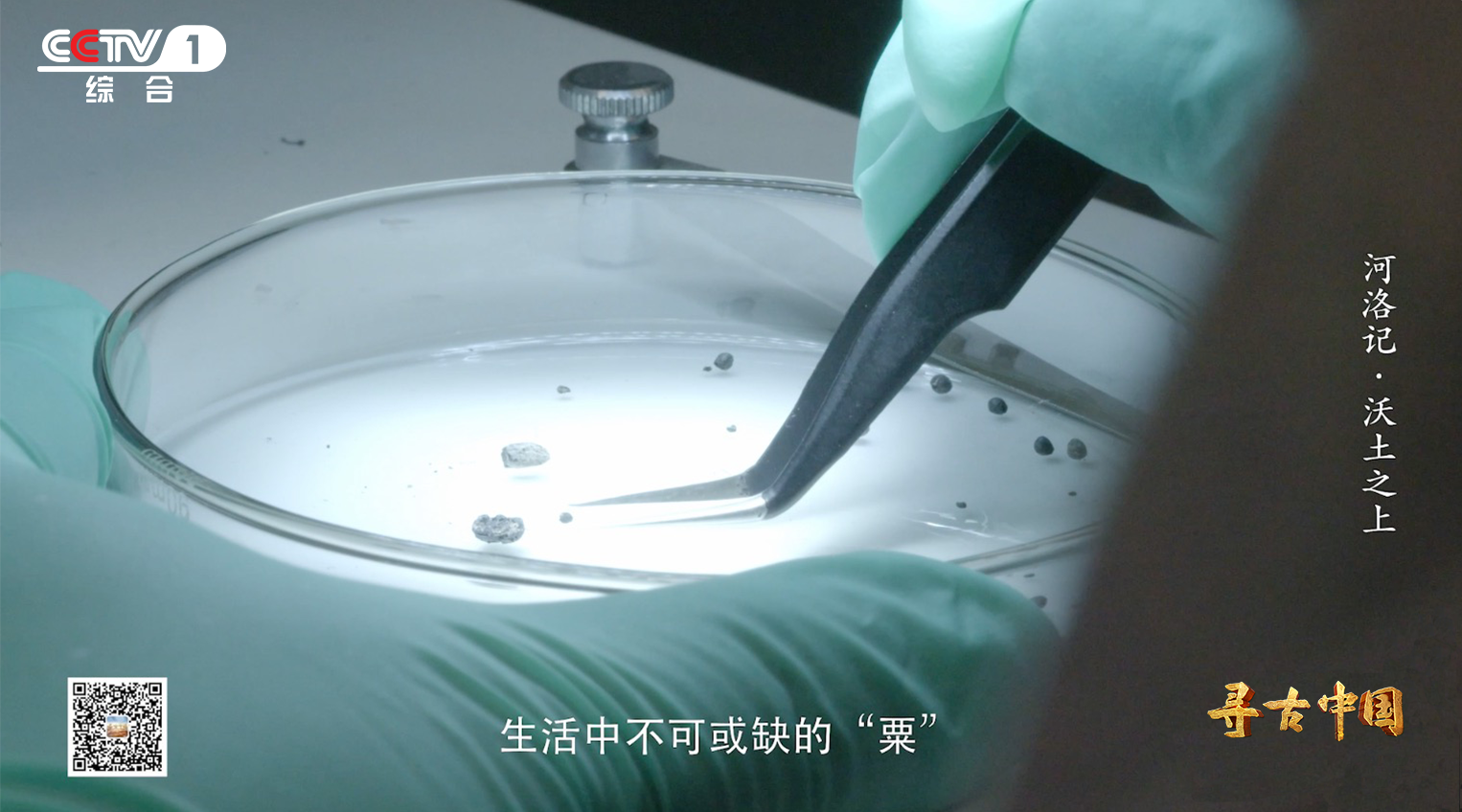

中国考古迄今发现最早的碳化粟遗存,出土于北京东胡林遗址,距今约一万年。要从泥土中找寻这些植物遗存,通常需采用“浮选法”。

碳化植物标本被送往实验室后,考古人会使用不同孔径的分样筛,分离出不同大小的植物种类。再透过显微镜进行精细分筛、辨别、归类。河洛地区先民生活中不可或缺的“粟”,就是这样被发现的。

中国古代农业分为两个源流,一是沿黄河流域分布的北方旱作农业,另一个是沿长江流域分布的南方稻作农业。在距今约7000年到4000年的漫长时期内,以种植小米为主的河洛地区,就开始逐渐出现“五谷丰登”的雏形。

“五谷丰登”的农业生产面貌,得益于河洛地区的地形特点和古环境提供了良好的助推条件。环境考古学家在厚厚的地层中窥见了河洛地区古环境的何种优势呢?

位于河南巩义的双槐树遗址,是迄今为止河洛地区发现的最早距今5300年的规模最大的中心聚落。这一聚落的形成,离不开农业生产强有力的支撑。在那一时期,全球气候究竟发生了什么样的变化,使当时的农业生产得到了跨越式发展呢?

△考古学家采集河南巩义双槐树遗址地层土样

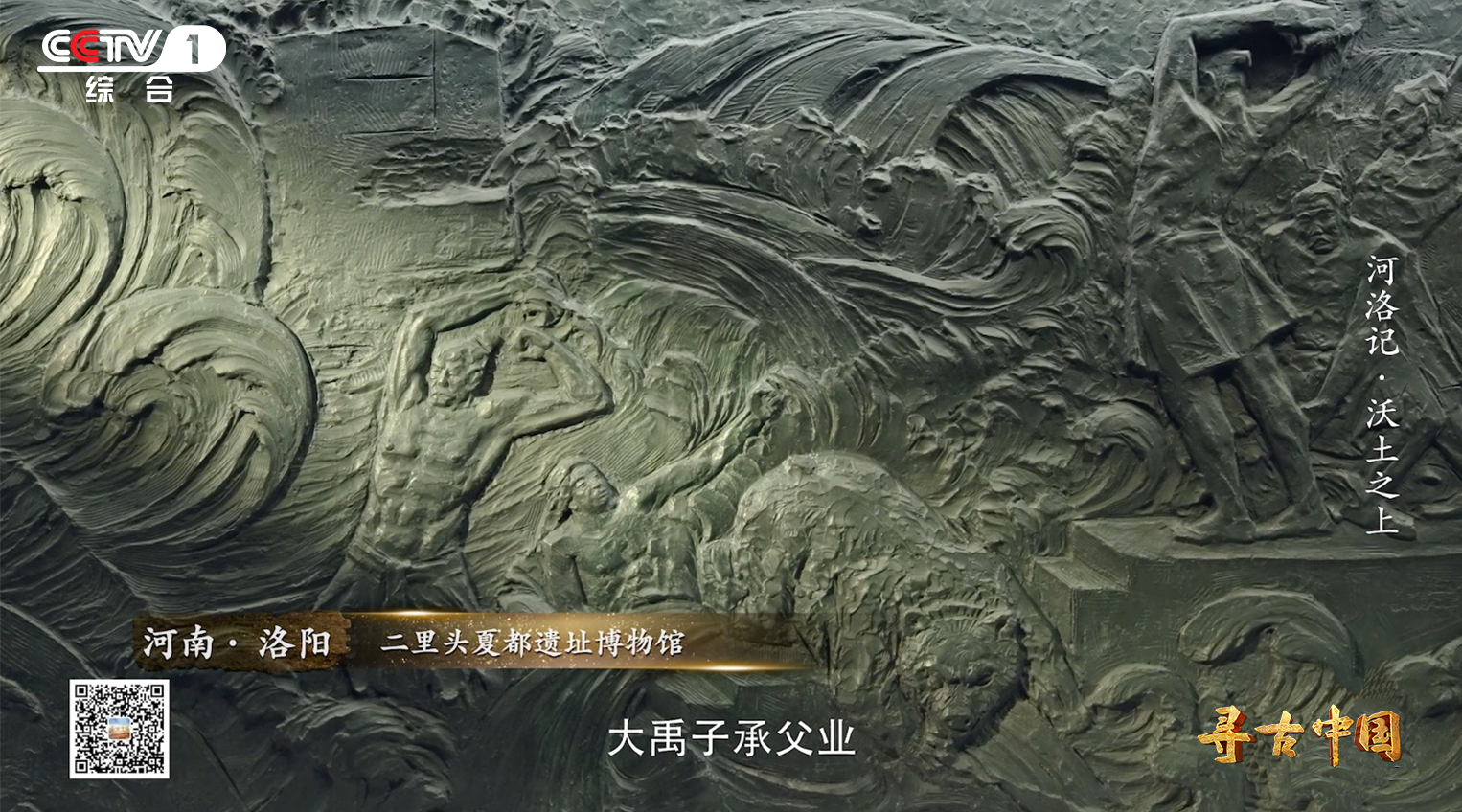

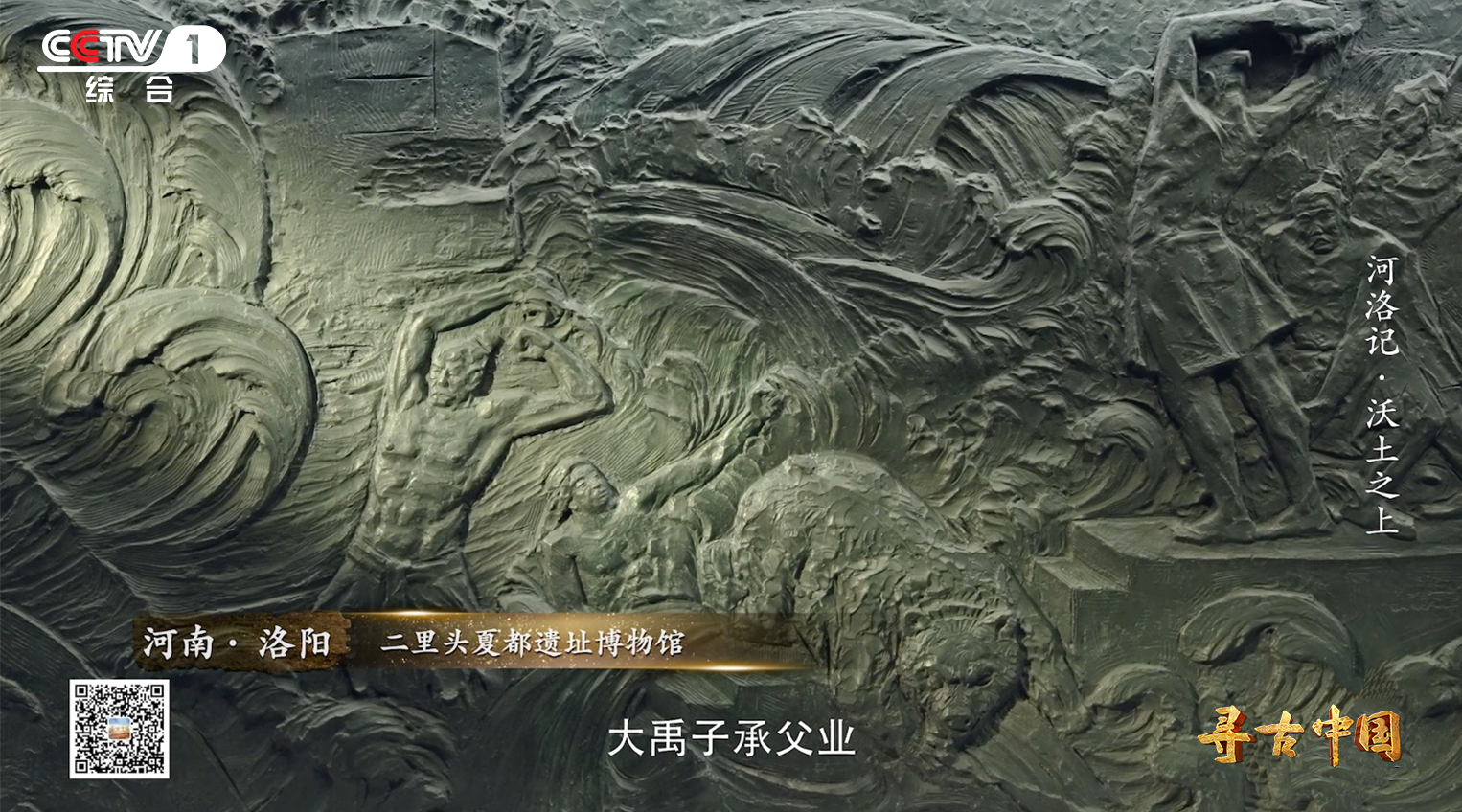

农业文明的发展并非一帆风顺,自然酝酿的灾祸也时时环伺。特别是距今4000年左右,全球发生了大规模的降温,接踵而来的是气候恶化、洪水频发。这一现象,恰与传说中的“大禹治水”,在时间点上相对应。

这次气候恶化,使得中华大地上许多区域性的文化逐渐衰落。而黄河中游的河洛地区,为什么能够经受住考验,并最终得以崛起为“早期中国”的形成之地呢?

古河洛地区农业生产大发展,也催生着生产工具的不断创新。在甲骨文中,有“农”字的两种异体,分别描绘了使用工具去除杂草或砍伐林木的情态。古河洛地区的农业生产工具是什么样子的?又表现出怎样的特点呢?

对于河洛地区先民来说,较为发达的农业生产,改善了人体的营养摄入,却也带来了一些烦恼,高发的龋病就是其中之一。研究数据表明,当时河洛地区先民的龋齿患病率竟然高达70%,这究竟和农业发展有什么关联呢?

除了粟、稻等碳水类食物的摄入,河洛地区先民补充蛋白质的主要肉食来源又是什么呢?遗址中这种动物的遗骸,为什么骨龄都在1.5岁至2岁之间?