当代篆刻创作的取向逐渐走向多元,总体上呈现了工稳和写意两大类型。工稳与写意又各自出现不同的风格,可谓百花齐放,这是时代的进步。

在工稳印中,我将圆朱文印这种形式作为自己的努力方向,在探索过程中,向传统、前辈印家、侪辈印人学习贯穿于我的整个篆刻实践,而学习的过程是以不断提高自己对美的甄别能力为前提。纵观古今,伟大的艺术家在审美上都有着自己的独特感受和认识,其表现在艺术技巧和手法以及思想内涵的呈现,作品具有区别于他人或他人作品所不能替代的特殊感染力。这也是一个艺术家成熟的标志,我将不遗余力追寻心中的理想。

多年的探索,我在篆刻创作,尤其是在圆朱文印创作中,逐渐形成了一些自己的追求,下面拟就线条、结体、章法、刀法、钤印诸方面谈谈自己的想法。

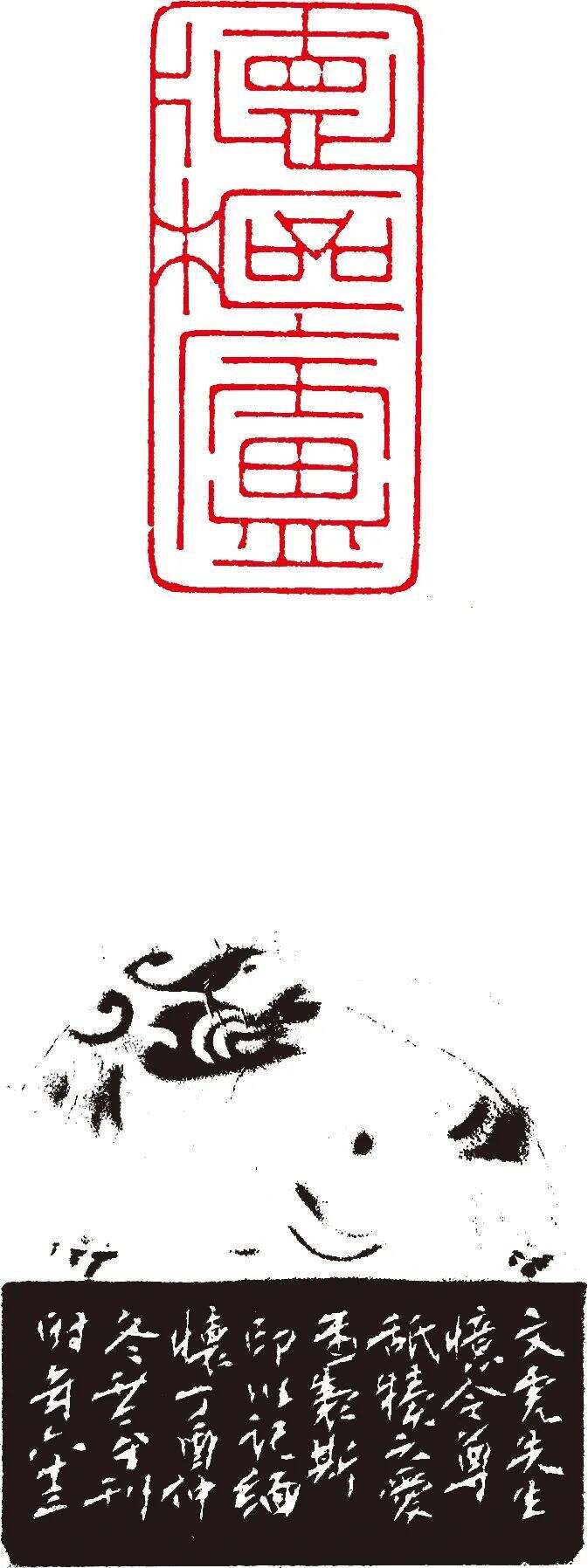

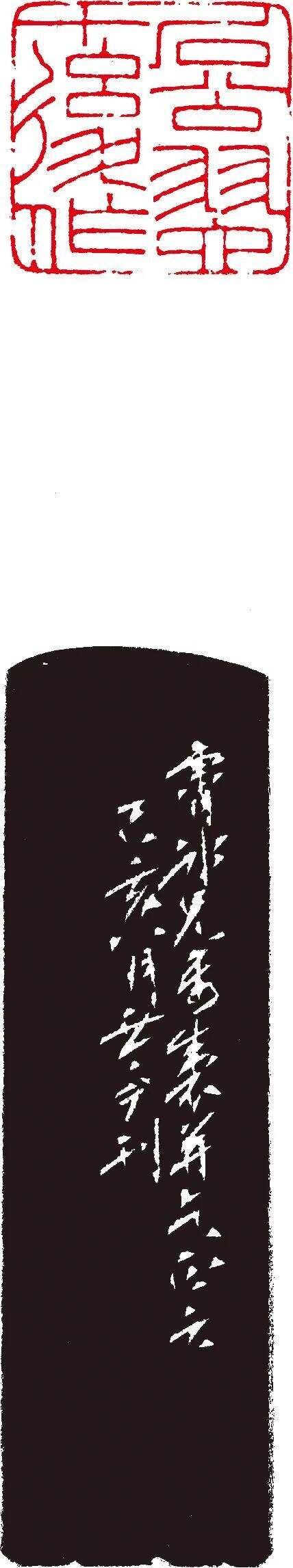

德枢庐(附款)

论线条

篆刻作为造型艺术,其骨在线条,线条是中国传统艺术的主体。因此,论及篆刻,总不能绕开“线条”这个话题,与中国画不能失去“笔墨”一样重要。线条具有丰富的表现力,无论建筑、雕塑、绘画、书法、篆刻都离不开线条,线条有曲、直、刚、柔之分,《易·系辞上》说:“刚柔相推,而生变化。”我谓“刚”为少年拳,威严而壮美;“柔”似太极拳,轻曼而气蕴,两者阴阳互变,气韵互补,此乃艺术之精髓。

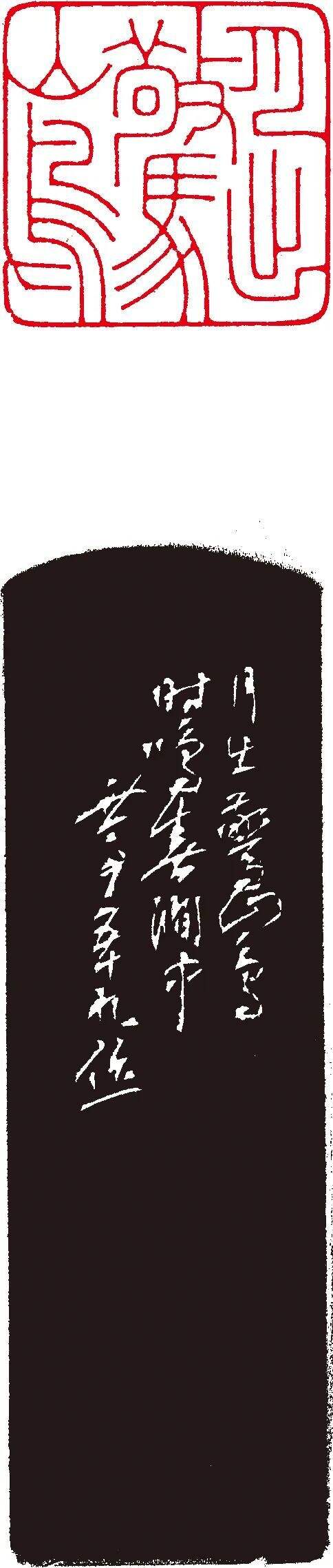

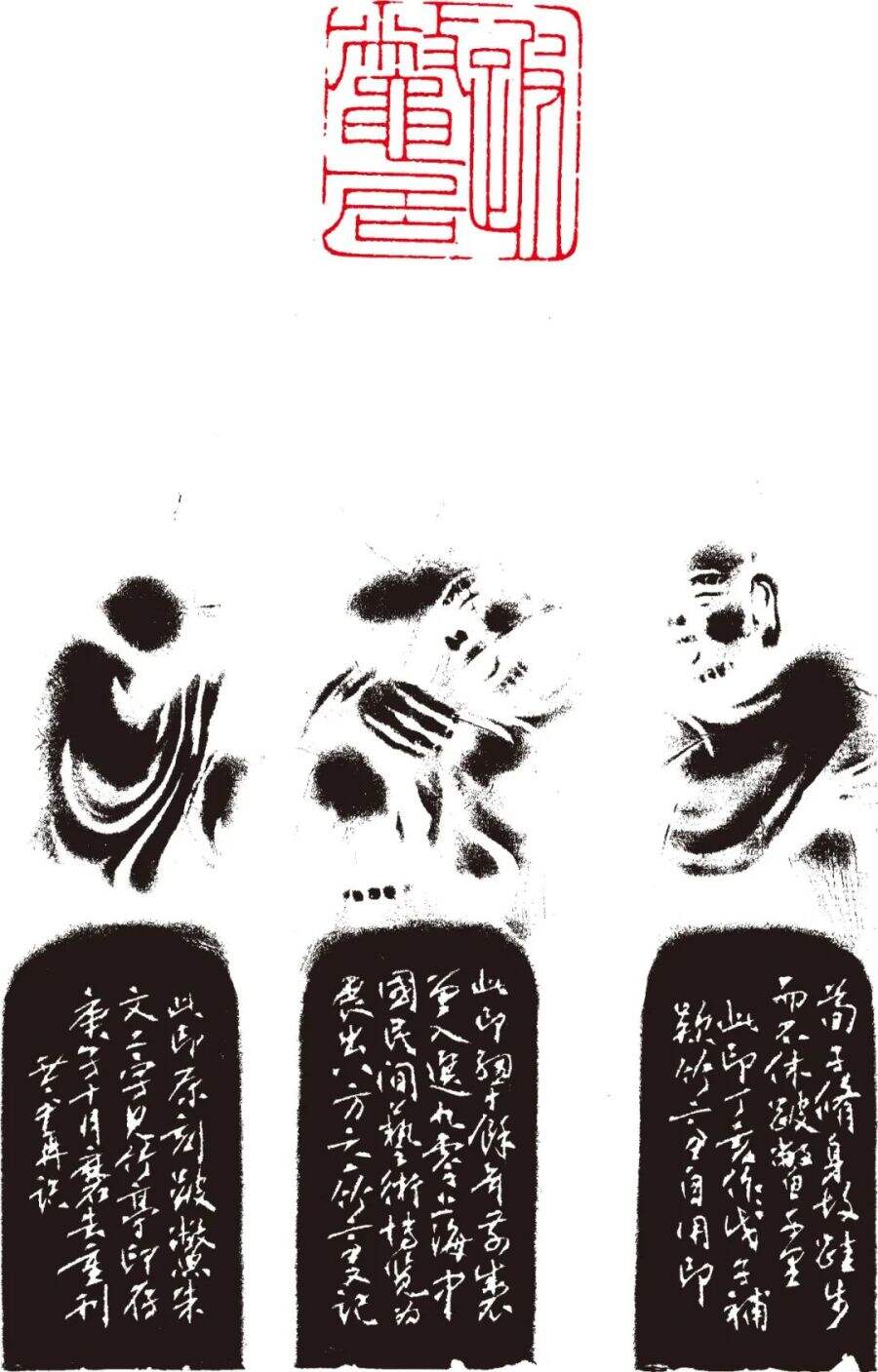

月出惊山鸟(附款)

圆朱文印雍容华贵的气度,体现在线条塑造的苛刻性。它要求线条简洁明快,畅达而精致,质感清晰而完美。横似铁轨静卧,坚实稳健,沉着凝重;直若参天大树,刚劲挺拔,英姿勃发;弯如欲发之弩,蓄势待发,劲力内敛;曲像行云流水,舒缓自然,活泼轻快;斜类鹰袭狡兔,倾出奇致,险绝生动。这种动与静的线条所呈现的美学特点,如同音乐旋律在舒缓低沉与高亢激越的递变中震撼人心,自然也就成为圆朱文印的灵魂。

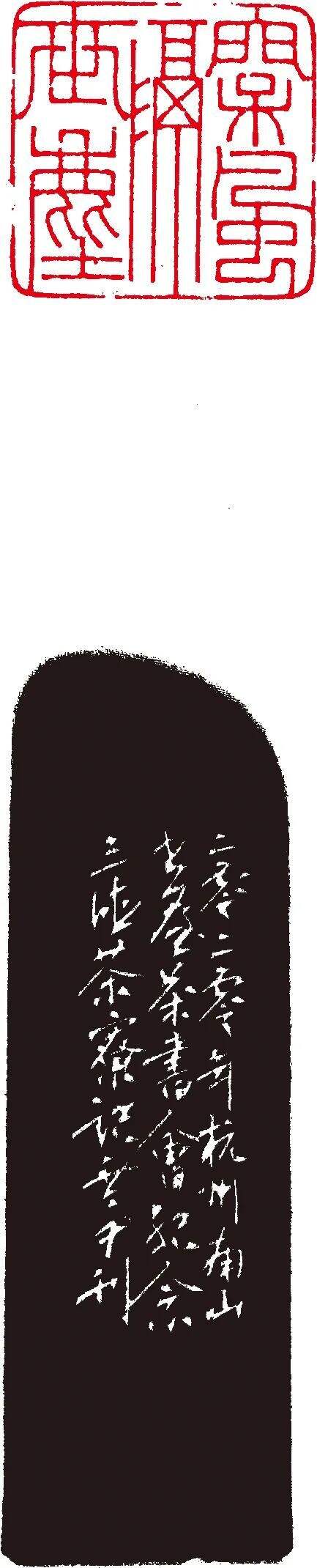

松风隔世尘(附款)

线条是圆朱文印创作的重要部件,要使线条清健雅逸,灵动多姿,得少女翩翩之感,唐代李阳冰的《三坟记》《城隍庙记》《谦卦碑》以及邓石如的篆书不可不学。《续书评》云:“阳冰篆书,若古钗倚物,力有万钧,李斯之后,一人而已。”邓石如之篆则有“圆润瑰伟”“刚健婀娜”之誉。

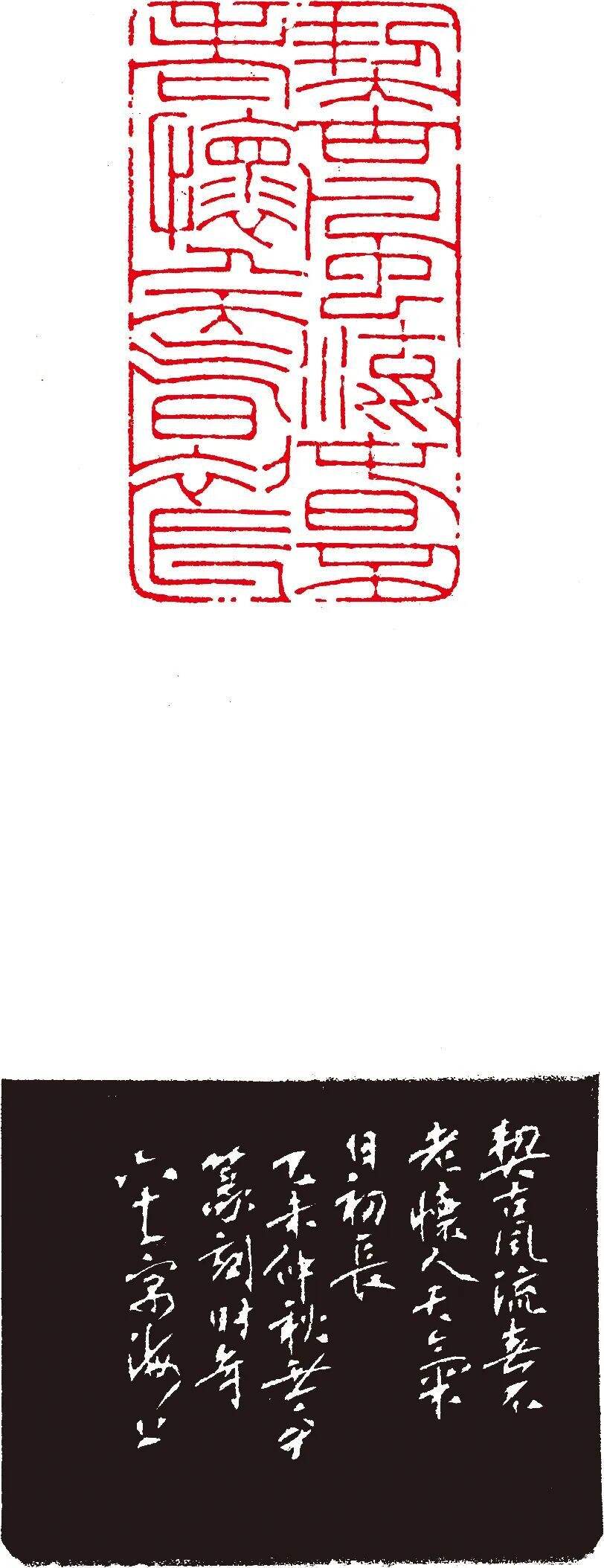

契古风流春不老,怀人天气日初长(附款)

在我的潜意识中,“净、劲、健”三字是我对圆朱文线条始终不渝的追求。“净”体现在用刀干净,线条的纯洁,在于用刀的彻底性。“劲”不可单纯理解为“刚”,它还要有“柔”的坚韧,就像太极拳,柔中寓力,美在刚柔相济中。“健”体现在线条具有鲜活的生命特征。线条的形质可以通过作者丰富的想象力来表现,以抽象的线条获得具象的审美效果。

所谓的圆朱文印线条粗细一律,也只是相对而言。可以是宏观上的粗细一律,但是,切不可在微观上也是粗细一律,以同一种样式塑造的线条产生机械性,机械性的结果走近了工艺性,失去了艺术性。艺术是以无穷的变化来获取美的一种创作。

圆朱文印的线条要有书法“力透纸背”的厚重感,线条的厚重非在体积的堆砌,而在于遒劲流美,意味浓郁,性灵毕现。

石翁六十后作(附款)

圆朱文线条的意象特征应该是纯净和唯美的,它来自于作者审美经验的积累。审美经验的积累是与作者的阅历和创作经历同步的。不同的时代,不同的经历会形成不同的审美经验,而每一时期的审美经验又会存在一定的局限性。因此,艺术创作是一个不断完善和超越的过程,随着这种创新意识的确立,我们的审美经验也会不断成熟起来。

圆朱文印对线条的依赖性很强,这就需要作者具备驾驭线条的能力,精于造型的本领,独到的用刀特色。

论结体

线条服务于文字结体,文字结体指在点画之间的相互关联和呼应关系要符合篆刻审美的需要。随着现代印刷业的发展,我们现在可以很方便地从篆刻字书中寻找到先贤印文的范例。但是在篆刻实践中是以实现自我价值为目的,我们必须在不违背造字规律的前提下,为变化文字结体探寻新的形式结构,以期形成自己的文字结构风格。

论章法

所谓章法,就是谋篇布局。一方印如何处理好字与字之间的关系,章法则承担了“红娘”的角色。清孙光祖《篆印发微》说:“结构之法,紧易而宽难;密易而疏难;正易而欹难;平满易而伸缩难;工整易而参差难。”此“五难”我理解为一“虚”字,虚实相生才能形成美。虚境是由文字之实境而变化出的审美想象空间,虚实相生是彰显篆刻意境的独特结构方式,两者之间互相联系又互相渗透,以至虚中有实,实中有虚,相辅相成,而给欣赏者留下广阔的想象空间。虚实相较,空间之虚有时比文字之实更可玩味。我近作多求空灵之美,空灵可以超出象外,表达无限意境。空灵的意境还可以营造一种闲适的氛围,可品、可赏、可玩。

圆朱文印独特的线条形式决定了它的风格特点,方寸之间线条纵横分布,需要合理安排线条与线条在同一空间的关系,使其高度统一与和谐,仿佛人体遍布的筋脉,必须脉脉相承,气息通畅。

圆朱文印的创作注重细节,细节贯穿于对作品周密的构思以及作品即将完成前的收拾,收拾得恰当与否有时会直接影响作品的审美效果。因此,收拾需要的是耐心和细心。明杨士修《周公瑾〈印说〉删》云:“刻收拾处须小心,令如美女拈针。”圆朱文印重细节,但是,一味斤斤于细节,而忽略对整体结构的思考,细节也就失去了意义。细节依赖于整体而存在,整体因细节的精致而美丽。

跛鳖居(附款)

圆朱文印忌圆熟,圆熟了易入俗路;圆朱文印不可花哨,花哨了易现轻浮。圆朱文印追求的是醇正自然、安闲秀逸的风格,幽雅“如美女,无意修容,而丰度自然悦目,静有可观也,动亦有可观也,盖淡而不厌矣”。

圆朱文印的线条过于规律性和秩序性,虽得严谨,却少趣味,就像故事情节无跌宕起伏,就显得一般和普通了。艺术家要善于调整视角和改变审美习惯,也许我们看到的将会是另一片星空。

唐代孙过庭说“篆尚婉而通”,圆朱文印应该从传统的工稳型逐渐走向现代抒情,寻求一种散淡的婉约之美。

我的圆朱文印创作前后经历了从追求平正到探索趣味两个阶段。所谓“平正”,是在以平衡与匀整为手段来表现作品的沉凝与稳健、静穆与端严。虽然此类作品尚可一观,但总感到平淡寡趣,就像波平如镜的湖面少了些许波澜,不能激动心中的情思。后来则试图体验一种婉畅纤妍、生动活泼的审美追求,从塑造文字之美与空间之美上寻求突破,对故我的背叛,有时需要勇气。胆魄决定成败,这似乎有些绝对,但对成功者而言也许就是真理。

圆朱文印创作极易走向程式化,作者需要警惕的是不能掉入“模式”的陷阱,一种模式的结果只能走向平庸,艺术创造是一个不断突破既有模式和寻找新的发展空间的过程。工业产品可以对样品不断复制和还原,具有很强的工艺性。艺术则不然,重复既有模式或追随某种模式都是低层次的。

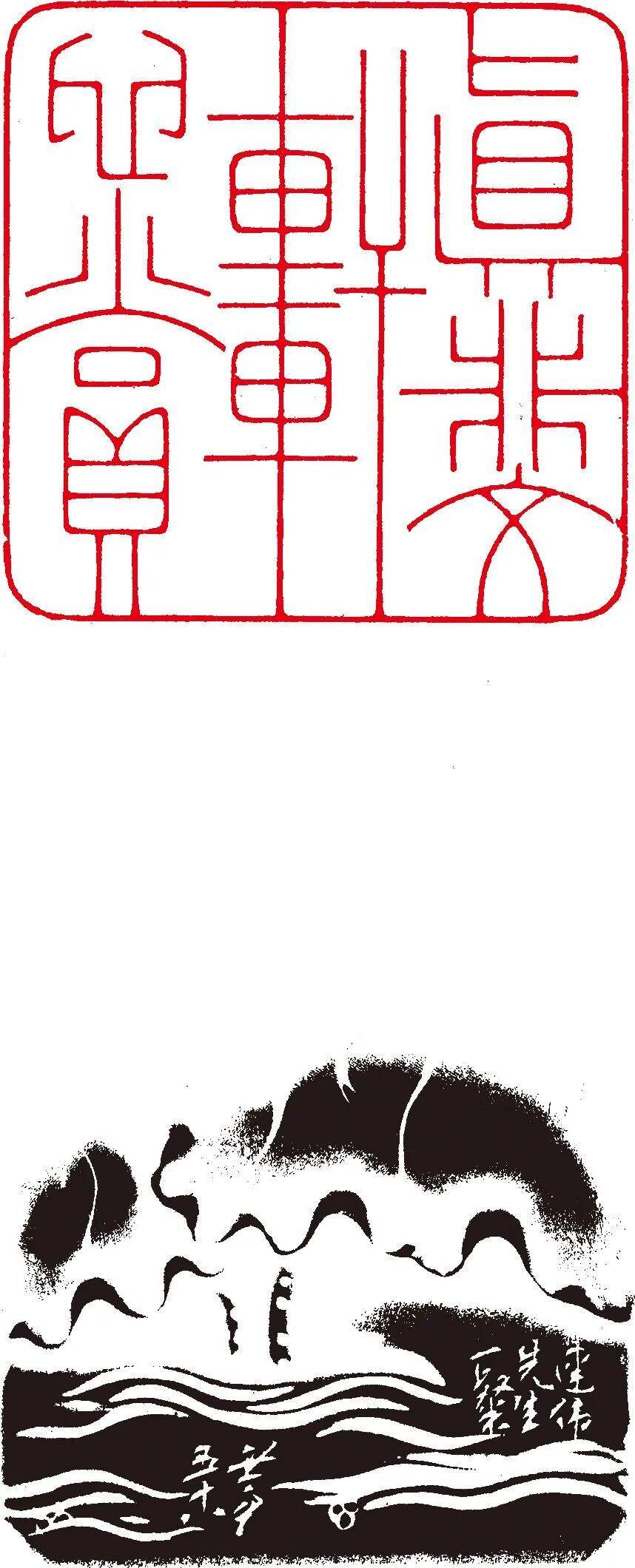

真斐轩心赏(附款)

论用刀

圆朱文印的用刀比较含蓄隐晦,它不像齐白石用刀显露锋芒。圆朱文印要求刀法一丝不苟,精细入微,力求完美。匀净的线条体现在用刀的洁净,驱刀的轻、重、缓、急、披、削、冲、点,要驰骋合度,好似传统武术中的一招一式,必须心手相应,干净利落,不容有丝毫的拖泥带水和含糊不清。

论钤印

篆刻作品的载体一般以印石为多,而印花则作为收藏、鉴赏和发表的重要形式,其中最后的钤印是直接关系到作品呈现效果的重要手段。尤其圆朱文印这一审美类型与写意印在钤印上有着很大的不同,圆朱文印不具有写意印钤盖时的宽容性,它对钤印技巧要求甚高。在钤盖过程中,为了还原作品的真实性,印泥油性不宜太重或太干。油性太重,线条周围会涨开变粗;太干,线条又模糊不清。故印泥宜燥润适度。拍打印泥的手势要轻,又不能过轻,过轻过重都会影响钤印效果。除了掌握拍打印泥的轻重外,还要三百六十度多次旋转印石,使印面如蜻蜓点水般触及印泥,并确保印面蘸泥均匀,钤出的文字线条要厚实,具有立体感,令其精神饱满。所用印泥以呈橘色的镜面朱砂、朱磦朱砂为好。此类印泥色泽古朴沉着,典雅大气,印蜕历久而弥新。钤印用纸要平薄匀白,一般以细腻温润的连史纸或扎花宣为佳。印泥、纸张、技术是钤印必须具备的三要素。这就要求作者除了拥有高精的篆刻技巧和审美情趣外,还要积累钤印经验,以期获得理想的线条效果。

综上所述,经典的圆朱文印具有中国画白描式的简俊与妍美,看似朴素,却蕴含贵族之气。它是作者心灵深处的浅吟低唱,为读者带来的是闲适与超脱,仿佛是不食人间烟火。