丹江如镜,夏水清澄,迷人的风光,令人陶醉。一场夏雨过后,云雾缭绕,江水两岸,山花烂漫,绿树成荫,随风摇曳,在云雾下显得翠绿可人,村庄、田野、河流,道路,与云雾一起构成一幅美丽的夏日风光。

由郑州报业集团旗下正观新闻与郑州晚报主办,一汽-大众SUV、星联城、邮储银行郑州市分行、浦发银行郑州分行特别支持的“豫揽山河 追光而行—— 2023“行走河南”黄河文化探访之旅,结束两天在南阳的探访准备返程之时已是傍晚,而同行的南阳淅川县旅游发展服务中心宣传营销股的甘丽娟,推荐了南水北调工程移民第一村——盛湾鱼关村。

“南水北调缘起南阳,千里调水始于淅川。”甘丽娟介绍说,“在南北纵贯八百里的澄澈丹江,有一处令人心灵向往之地,其所在有一个美丽的名字,鱼关。只有到过这里,才会感到南水北调移民的不易和丹江水的清甜!”

欲访淅川,必到鱼关。欲行鱼关,必敬移民。

移民有根:最“令人动容”的博物馆

一馆水脉一馆文,一馆乡愁一馆根。一馆担当一馆爱,一馆传承一馆魂。鱼关:丹水之旁 ,馆藏故乡。

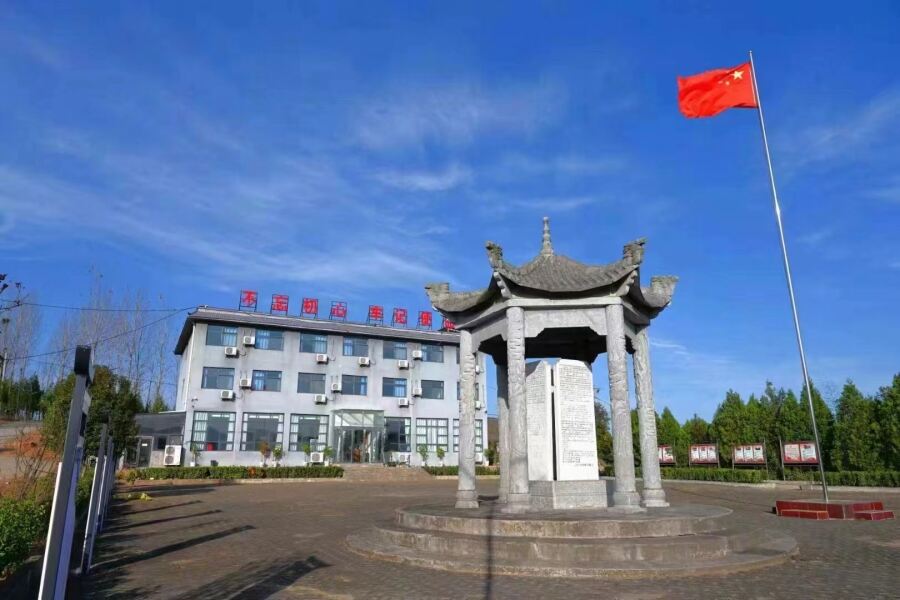

南水北调移民精神教育基地博物馆,就坐落在这青山绿水之中。雨中,采访团队来到了这里,面前的它犹如一位少年,面朝江水,追问这片山水的历史与未来。黄墙黛瓦的它,又好似一位老者,背靠群山,守护这方厚土的盛景与灵魂。

导游李星介绍说:“据悉,该博物馆中珍藏了丹江移民图片20000余幅、书籍1200余类、媒体报道7000篇、纪实视频20000分钟、民俗实物2600余件,全面展示淅川移民迁安过程以及川丹江移民的生产生活、民风民俗以及文化传承。”

浩荡烟波八百里、素有“小太平洋”之称的丹江口水库,镶嵌在河南、湖北两省交界的群山丛中,静静躺在水天一色的碧蓝之中。这是为京津冀准备的一湖清水。

为了给中线调水工程让土留地,为了让京津冀人喝上丹江水,从2008年底开始,淅川县16.2万人背井离乡,远去他方。有着893口人的盛湾镇鱼关村也在试点搬迁村之列。

鱼关,河南丹江口库区十个试点移民搬迁村之一,移民丰碑所在地。2009年8月,鱼关人泣别丹江,迁至唐河。

自上世纪五十年代修建丹江口水库起,20.2万淅川移民先后历时20年,分6批迁往青海、湖北、河南三省七县市。水库蓄水后,全县淹没土地面积362平方公里,其中淹没耕地28.5万亩,占当时全县总耕地面积的55%,淹没县城1座、大小集镇14个。 丹江口大坝加高后,豫鄂两省又有34.5万移民搬离故土,迁入异乡。其中河南省淅川县共搬迁16.5万移民,涉及11个乡镇、168个村、1312个组,新增淹没面积144平方公里。2009年,这场世纪大搬迁开始了,16.5万淅川移民,拆掉网箱,推倒生息繁衍的老屋,挥别亲人,义无反顾地卷起铺盖,为南水北调让出家园!

从2009年8月移民试点搬迁的鱼关村,到2011年10月26日,淅川县金河镇金源社区的247名移民顺利入住中牟县官渡镇移民安置点,河南省南水北调丹江口库区外迁移民搬迁工作圆满完成。一个名叫曹国宏的记者参与、见证、记录了这一段不平凡的历史。

流水无痕,为移民立碑是让更多移民“有迹”

“李泽明、王改秋、刘守清、闫娥娃、史改娃……”这些是刻在淅川县盛湾镇鱼关村移民纪念碑上的名字,在全部56座碑上,一笔一画一共刻下了16.5万移民的名字!在50多座副碑的掩映下,高8.8米,刻有“移民丰碑”四个大字的主碑,巍然屹立于丹江岸边。

在这深山环抱、江水静流之处,竟藏着这样一片气势恢宏的碑林,在对“移民丰碑”的气魄和艰难的建造过程叹服之余,记者对“移民丰碑”的身世也更加好奇。

为了见证移民舍小家为国家的奉献精神,记者踏上了鱼关村这片美丽的土地,用镜头和笔墨清晰地记下了这里的一切。

依山傍水,山明水秀,世外桃源。从踏上鱼关这片土地的那一刻开始,记者就被这片土地独有的风韵所吸引。

“鱼关村位于淅川县盛湾镇东,按照长江水利委员会总体规划部署,鱼关村为南水北调中线工程10个移民试点搬迁村之一,迁入地为唐河县东王集乡。”淅川丹江民俗文化发展有限公司的盛孝涛介绍说:“搬迁前,鱼关人为有一个安居乐业的新家,等得太久也太苦了。特别是2003年国务院下达‘停建令’以来,他们不能盖房修路,不能办工厂搞企业,不能搞庭院经济……”

盛孝涛回忆说:“在搬迁前,鱼关百姓可谓是‘一贫如洗’:小麦、玉米为该村的主要粮食作物,花生、绿豆、芝麻等则是‘常规’的经济作物。村里没有企业,常年有154人外出打工,‘打工经济’成为村民生存的依靠。”

“为什么我的眼里常含泪水,因为我对这土地爱得深沉。”盛孝涛说:“再穷也是自己的家,搬迁时大家有千般不舍,但还是要走!最难忘记那个特殊的日子,2009年8月20日,鱼关村第二批次73户301名移民告别他们亲爱的故土,踏上新的征程。从故土到新家,从淅川到唐河,鱼关人掀开了生活中崭新的一页。

按照淅川县南水北调丹江口库区试点移民村消落地生态建设规划,从2009年开始,盛湾镇对鱼关村进行封山育林。盛湾镇政府、淅川县电业局和河南日报报业集团驻南阳记者站对鱼关村进行了详细规划,计划建立鱼关村移民纪念基地。2010年7月4日,淅川县第一座移民纪念碑及淅川移民民俗馆隆重揭牌。

要说起“移民丰碑”,还是要说说曹国宏,鱼关是他最早进驻的移民村,他被这里淳朴的民风感染着,更被它的贫穷落后所牵动,作为一名媒体人他曾多次组织企业和爱心人士对鱼关进行结对帮扶,并在搬迁前为每户鱼关村民拍摄全家福,记录鱼关原貌,搬迁后又到唐河的鱼关新村为村民拍摄全家福,关注他们在新家的发展和生活。

当年移民搬走时,他们带着故乡的一捧黄土,丹江上捕鱼的鱼鹰,腌酸菜的旧坛子,新育的葡萄苗,甚至是早已备下的寿木,世代劳作生息的家园被片片新栽的林木所取代,只留下村头的那口老井,几辈人走过的石阶,喂牛的牛槽,房前的老槐和那方埋葬着至亲的矮矮祖坟……然而伴随着中线通水,这一切也都无声地沉入水底。

“要为移民留下些什么,要让移民后代知道自己的根!”身为淅川人、被大义舍家的移民乡亲感动着的曹国宏,渐渐下定了为移民建造一个可以回来的精神家园的决心。移民迁安的两年中,曹国宏用自己的笔写下大量的移民报道,拍摄了大量的移民图片和视频,为给越来越多的移民资料找个“家”,他把鱼关移民村的小学改造成一个简陋的移民民俗展馆,并开始有目的地收集移民实物和资料。他还利用自己的号召力,请来企业家捐资建造了一座鱼关村移民纪念碑。2010年7月,刻有鱼关893名移民名字的鱼关村移民纪念碑被安放在鱼关原村部位置。

青山翠绿,碧水长流。只有鱼关这块土地记下:为南水北调奉献牺牲的移民,为国家工程献身的建设者们……

这一切被一位移民后代周成保看在眼里。

“乡亲们虽然离开了家乡,但是他们的牵挂一直都在。他们的记忆应该得到尊重,事迹应该得到纪念,精神值得我们学习。”周成保说。

从移民搬迁开始,周成保就利用空闲时间,收集与移民有关的物件,建起了丹江移民民俗物品。在移民留下的物品中,即将被淹没的古树最令他牵挂。在他的抢救下,那些难以被带走的银杏,黄连,红枫……有的被移种生根,有的被开发成根雕作品,成为移民们回来探亲时的寄托。

2014年10月,周成保和朋友们一起,发起“移民丰碑”工程。选石材、打磨、刻字、装车、卸车、安装、维护……来自河北、山东、河南的雕刻师傅们,顶着三九严寒完成了40多万字的雕刻。

“移民丰碑”建成了——竖立在丹江岸边占地总面积1.2万平方米的56座‘移民丰碑’上,镌刻着淅川10个乡镇、184个行政村、1276个村民小组共16.5万名移民的名字、移民迁安工作先进单位和个人名单,按照搬迁乡镇在丹江库区的位置排列,巍然屹立在丹江之滨。”盛孝涛接收说:“鱼关村的那块碑高1.88米,象征着鱼关村188户村民。碑上刻着全村893名村民的名字,这是丹江库区第一座移民纪念碑。”

“这次南水北调淅川共16.5万移民,都安置在了河南本省,政府出资为他们提供了一定标准的住房。生活稳定后,常有人回来看看;如今,更有人带着子孙来‘寻根’。淅川丹江民俗文化发展有限公司的盛孝涛感慨地说:“其实,不止是移民的子孙回来看,还有很多受惠于南水北调工程的人,也会来观摩这座地标,一句真挚的’谢谢’,道尽我们中华民族奉献与感恩的优良传统,令人感动。”

焕发新生,老树新枝寄乡思

从“连根拔起”到“扎根新壤”再到“繁花满树”,移民大县淅川1002棵古树重获新生。16.5万南水北调移民为国舍家,在新的家园铺展未来,新时代,“移民精神”如何焕发新活力?

最近是暑假,有移民带着孩子回到老家。南阳淅川鹳河西岸,南山脚下,南水北调移民文化苑里千棵古树再次迎来村民们的拥抱。

村民:“这就是俺村东头挪来那棵树。”

“移过来还怪旺呢。”

“这个树是哪个村的?”

“我可知道,哪棵树在哪起的,刚问我那棵树,我说是我亲自在那起的……”

雨后,沐浴着和煦的阳光,沿着蜿蜒的小路,一行人回到魂牵梦绕的故乡。沉入水底的村庄已无处可寻,祖茔也无法再添土拜祭,但村口那棵老树还在。老乡们总愿意回来,看一眼老树,唠一唠家常,就好像跟盼儿回家的母亲,说说他们的思念,他们的光景。张家添了孙子,李家娶了媳妇,赵家的孩子很争气,考上了研究生……絮絮叨叨、不知不觉间,泪水早已充盈了眼眶。

南水北调移民文化苑里,一共移栽了1002棵古树,都是移民后代李爱武从100多个移民村庄抢救回来的。“1002棵古树,移栽了3年,太艰难了,但是我觉得很有意义”,李爱武说。

这里有600年的梭罗树、700年的青冈树、800年的樱桃树、1200年的黄楝树。这些古树是历史的见证,是南水北调的见证,是几十万淅川移民“身在他乡,根在淅川”的见证。李爱武:“以后再过三十年五十年100年,他们祖祖辈辈回来能找到他们的根。中国就是个根文化。”

在移民搬迁中,有这样一个镜头让盛孝涛印象深刻。淅川县香花镇雷庄村赵沟自然村村民搬迁的那天,天刚亮,村民们就带着一红一白两只大公鸡及一应供品,携儿带孙,来到村里的两棵古槐树下祭树。村民说那是两棵苦槐,快两百岁了,村里有孩子闹肚子,摘几片树叶煮茶喝喝就好了。以往都是每年大年初一祭树,如今要搬走了,再最后一次拜拜这两棵老树吧!

新生的苦辣酸甜,

丹江水润千万里,

拳拳情谊耀京华。

开疆拓土新家园,

繁花满树怡人香。

这棵黄楝树位于园子的正中央,它粗壮的树干上挂着“身份牌”:“直径75cm,树龄1200年,盛湾镇兴化寺村”。当年被连根拔起,离开休养生息的土地,如今能成活下来是多么地不易。

刚移栽过来的时候,县里派林业专家全程指导,园丁们日夜守护。李爱武会随身带个望远镜,每天一大早就到院子里走走看看,当发现有古树冒出新芽,他就高兴地像个孩子一样手舞足蹈。

如今,移民文化苑里被抢救移植出来的1002棵古树全部移栽成活,这些古树和库区人民一样,经过“伤筋动骨”之后,在新家园枝繁叶茂。

移民对故乡的情谊就像绿叶对根的情谊,如何把移民的根留下,让移民记得住乡愁,在淅川县南水北调移民文化苑的1002棵古树中,记者找到了答案。

位于淅川县金河镇,鹳河西岸的南水北调移民文化苑内,生长着从丹江口水库淹没区内抢救移植的1002棵古树,40多个树种,树龄均在百年以上,最大的古树树龄有1200多年。走过古树林,来到复制建造的移民风情民俗院落,那里有石墙石瓦建成的移民石屋,有泥土夯实捶打的墙,有金色山草盖顶、黄泥粉刷为壁的古色古香民居……每一棵古树下,都有着诉说不尽的移民故事。

转瞬,十几年过去了,如今移民过得怎么样?

也许,数据更有说服力,搬迁前丹江口库区移民年人均纯收入仅为4200元,低于全省平均水平。如今,丹江口移民人均收入达万元以上,中原大地上,一个个移民村物阜民丰、幸福安康。

不知不觉间,时间一天天过去,孩子和村口的小树一同长大。今夏来的孩子那时候还是婴儿,今年夏天已经高考考出600分的成绩,这些探家的乡亲们觉得未来的日子很有奔头。

“当初背井离乡,我们都熬过来了,我们淅川人骨子里是非常坚韧的,所以不管在哪,不管遇到啥样的情况,我们都相信我们靠自己能生活的很好,我们每个淅川人都是有那个精神头的。”

“吃水不忘掘井人”。从国家到地方,移民帮扶政策大到“强村富民”,小到“衣食住行”,无微不至。十几年前,16.5万南水北调移民用舍家为国的无私和奉献,书写了“移民精神”,14年后的今天,在全河南省208个移民新村,移民们拼搏实干、创新进取,大步走在乡村振兴的路上,续写了新时代的“移民精神”。就像这些曾经长在房前屋后、村口道场的古树一样,即使历经风雨,仍顽强地在新家园生根、发芽、开花、结果,一代代流传下去。

家国情怀,赏绿水青山,学移民精神

曾经,书本是孩子的世界;现在,世界是孩子的书本。

临近暑假,为开拓孩子们的视野,更好地在孩子们心中播下“舍小家、为国家”的南水北调移民情怀和零距离感受南水北调中线工程的魅力,已有很多单位联系杜平,想到南水北调移民精神教育基地博物馆研学移民精神。

杜平是淅川丹江民俗文化发展有限公司研学版块的负责人。她说:“目前,淅川丹江移民民俗博物馆和南阳移民精神教育基地已累计接待游客21万人次,淅川县中小学生研学活动3000场次。”

“今年暑假我们开展了‘南水北调河南力量 我为家乡代言’的研学活动。”杜平介绍说:“通过参观南水北调六大主题场馆,了解独具特色的南水北调移民历史文化景观,掌握淅川民俗文化、新中国建设发展等相关知识,提高收集、整理、分析和利用信息的能力。培养学生知家乡、爱家乡、理解家乡、尊重家乡,积极为家乡做贡献的思想感情,增强学生的人文底蕴和文化自信。”

“通过一天的研学活动,虽然很累,但是收货很多!”前来参观的小队员李良敏是许昌的一位初中学生。带队前来研学的张老师介绍说:“通过小小科学家——水质检测、小小神农——植物观察、小小非遗传承人——文物修复技艺、拓片技艺,三大主题课程,用亲身体验的方式,充分调动学生的学习兴趣和体验学习的积极性、快乐感,让学生们感受古人高超的技艺水平,使中国传统文化得到进一步的传承和发扬。”

据了解,2018年3月28日开馆以来,淅川丹江移民民俗博物馆日平均参观人数在300人左右,而南阳市移民教育基地也已开展了淅川县首届乡村振兴研讨会、十佳记者走基层采访活动鱼关站、淅川社保局“学习移民精神立足岗位奉献”主题活动、盛湾镇中心小学“学习移民瞻仰先贤”主题活动及淅川组织部“饮水思源”主题党员日活动,以各种形式重温移民历史,学习移民精神。一座移民民俗博物馆,定格故乡的模样。

“为确保一泓清水永续北送,淅川人付出的很多。”杜平说:“美丽的丹江水,发源于秦岭深处,自陕西洛南县一路南下,缓缓流淌到豫、鄂、陕交界的南阳市淅川县县境内。这里是南水北调中线工程的水源地和渠首所在地一池清水从这里开闸北上流入河南、北京、天津。‘水’让沿线城市、特别是北京发生了改变,饮水思源,北京的焕然一新,离不开南水北调工程,离不开坚守在工程一线的南水北调人。作为渠首人,不仅要守护好泓清水永续北送,更为移民人守住‘根’,让移民人想家时能回家,淅川都有‘家的记忆’。”

“南水北调,中国人改造自然利用自然的伟大尝试中,每个为之付出的普通人都应被铭记,成为国家记忆的一部分。”来自北京房山区的马铁岭暑假带着儿子来到鱼关,他说:“通过参观,我和儿子感到国家的伟大,感觉生活在这个时代真是幸福,感谢付出的移民人,更感谢这些一直在大山深处为移民人‘守根’的人!”

“南水北调移民文化苑自建苑以来,淅川各级学校相继组织师生前来学习传承移民精神,2020年10月以来共接待中小学生一万余人。”甘丽娟:“通过一次次研学旅行活动的开展,不仅让学生们看到一江清水浩浩荡荡地奔向京津,感受到了南水北调中线工程的伟大,还将进一步的激发学生传承忠诚担当、舍小家顾大家的移民精神,培育自己爱国爱家的高尚情怀。 ”

“为了更好地维护这份‘记忆’,多方人士也伸出了援助之手。现在的研学基地条件好了很多,通过努力研学基地楼建了起来,周边停车场也建好了,道路也畅通了。”甘丽娟说:“这样就能够让更多的人在参观一天后,在这大山深处度过一个美丽的夜晚。试想,在研学小广场上,人们抬望眼,天空繁星点点,凉风习习,田野里的蛐蛐儿,合唱的青蛙……参观研学的人们围坐一圈,中间摆了一堆柴禾,一场篝火晚会被点燃。大家竞相展示才艺,唱歌吟诗讲故事,笛声琴……想想这么美妙的场景就让人陶醉!”

正观新闻·郑州晚报记者 樊无敌 陈君平 张俊/文 唐强/摄