黄河是中华民族的母亲河,黄河文化是中华文化的源头和中心。艺术家该用什么样的作品让人们生动地了解黄河、感受黄河,进而热爱黄河?

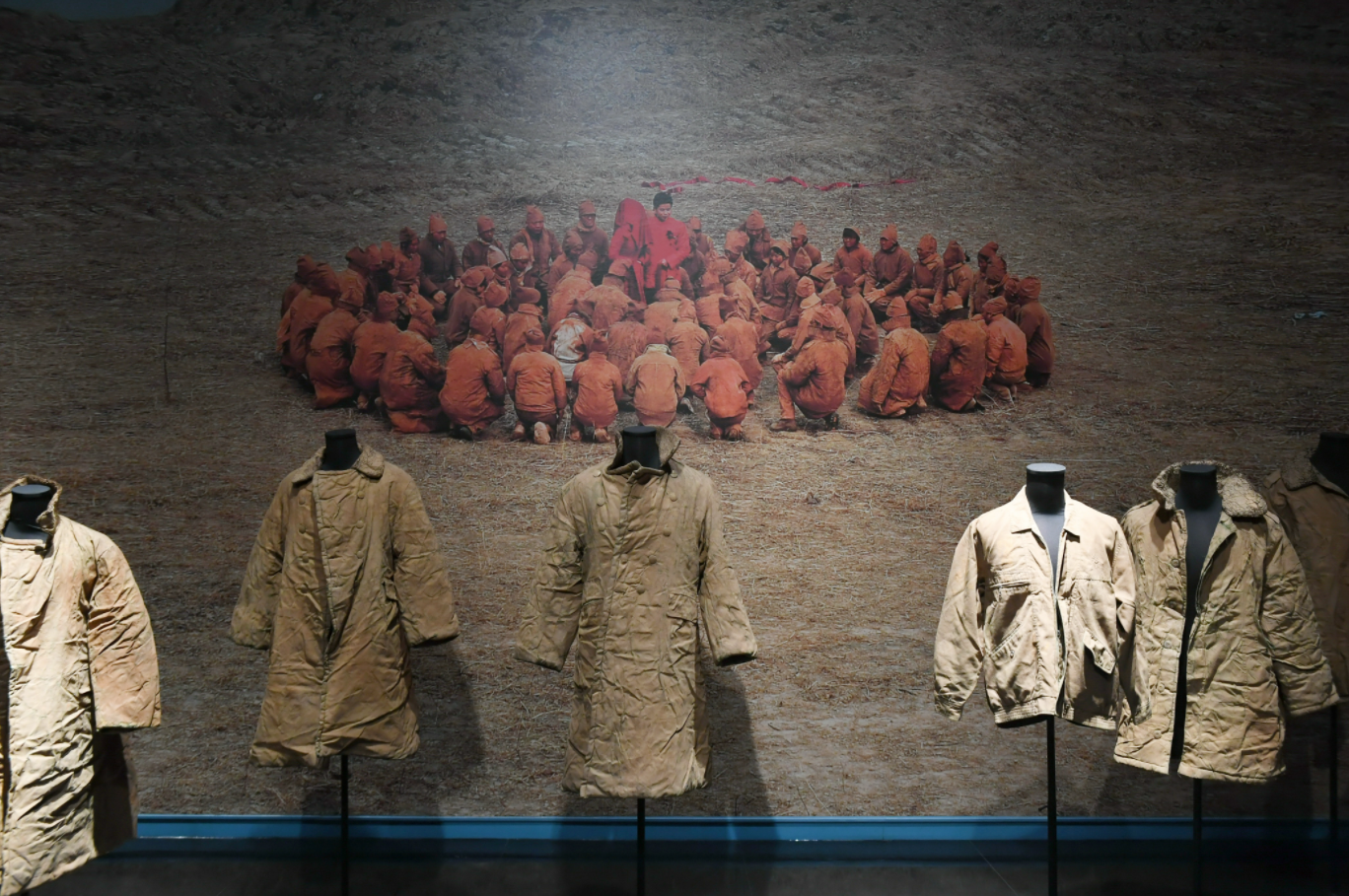

去年9月18日,“王刚:何以黄河——当代黄河主题艺术研究展”在郑州美术馆新馆开幕。该展览是对艺术家王刚2000年以来艺术探索的集中梳理和呈现,包含架上绘画、雕塑、行为艺术、装置艺术以及大地艺术等500余件作品,开展以来受到专业人士及广大观众好评。据统计,截至目前,该展览接待观众逾13万人次。

2月12日,由郑州美术馆主办的“‘跨界对话:何以黄河’——王刚:何以黄河当代黄河主题创作研究展”学术对谈活动在该馆新馆举行。来自省内外文学界、思想界、哲学界、艺术界的嘉宾齐聚一堂,共同探讨交流此次展览的艺术表现手法、艺术境界及创新实践。大家普遍认为,艺术家王刚的作品呈现出当代美术的独特性,寻觅到了美术创作的“根”,弥补了中国当代美术的不足。

王刚现任中原工学院教授、中国美术家协会会员、河南省美术家协会理事、河南省油画艺委会副主任、河南省油画学会副会长。几十年来,他如圣徒一般,始终在自己构建的“艺术殿堂”里默默“耕耘”。他的作品具有社会性、时代性和历史性,以丰富的艺术语言向大众讲述了人类文明壮美的史诗。

“王刚老师的作品磅礴沉郁、厚重高远,是黄河两岸农耕文明哺育下的人民群众的精神肖像,更是一部华夏民族千百年来血脉传承的壮丽史诗。该展览展出以来受到广大业内人士和众多观众的好评。”据郑州美术馆馆长罗鸣介绍,“王刚:何以黄河——当代黄河主题艺术研究展”是该馆历经两年时间,精心组织策划的当代本土艺术家的个案研究展,也是该馆开放三年来开展黄河文化美学研究项目的重要活动。

“该展览营造了一个巨大的精神祭祀空间,艺术家王刚带着圣徒般的信仰,在几十年的艺术实践中形成了自己的思想体系和话语体系,将艺术的探索延伸到中国人的宇宙观、艺术本源、艺术何为等深层次领域,通过盛大的仪式为中国当代艺术招魂,弥补了中国当代艺术在超越性和现实批判性方面的缺失,重建了中国当代艺术的核心、灵魂与价值。”华东师范大学美术学院院长、博导士生导师,中国国家画院原副院长张晓凌认为。

“艺术家王刚是一个具有浪漫主义情怀的画家,几十年来不计名利得失,以丰厚的大地般的艺术留住了黄河时光,让人们看到我们的祖先是如何从苦难中走来,彰显了中华民族巨大的包容力、凝聚力。”著名作家,河南省作家协会名誉主席李佩甫如是说。

“ 该展览让我非常震撼,艺术家王刚的500多件作品用不同的方式和媒介诉说了同一个故事,以强大的主体性占领了展览空间。王刚的艺术作品呈现出角色与本我的融合,体现了主题性创作的当代性。”著名美术批评家、策展人,上海油画雕塑院美术馆副馆长傅军表示,郑州美术馆堪称艺术家作品的放大器,为大众推出了无论从学术判断还是展览呈现都非常考究的展项。

著名评论家、策展人柴中建认为,西方文化以“地”为特征,以“是”为文化表达,追求本体论探求,围绕科学、物理学来呈现;印度文化以“天”为特征,以“如”来表达,追求空性;中国文化则认为“天”“地”“人”是密不可分的整体,强调个体心性在“天”与“地”之间的感悟力。王刚的艺术作品就是这种寻找一切存在本体的根性、心性艺术,是世界大变动格局中的中国艺术。

活动期间,现场观众和嘉宾们热情互动,就王刚作品和当下艺术界的若干问题进行深度交流。

“黄河不仅是一条河,更是中华民族的精神图腾。其意义早已超越固有的地理范畴,成为中华民族的文明象征与精神代言。黄河水灌溉着黄河土,黄河土生养着黄河人,黄河人铸就着黄河魂。‘黄河’‘人’‘泥土’始终贯穿王刚老师创作的核心。” 罗鸣告诉记者,为给更多观众欣赏高水平的艺术作品提供便利,郑州美术馆已推出该展览线上虚拟展厅。同时还特别邀请艺术家王刚与策展人吴波在展览现场和大家一起“云·赏”《何以黄河》,微信扫码下方二维码即可观看。

正观新闻·郑州晚报记者 成燕/文 李焱/图