岁月不居,时光如梭,眨眼间,我参加工作已经30多年。

回顾自己走过的历程,我最大的感慨之一,就是遇到了良师益友——《郑州晚报》。

是她始终在我成长的道路上相伴相随,鞭策我永不懈怠,砥砺前行,为我提供了难得的平台和无穷的力量。

我是1993年与《郑州晚报》结缘的。记得那年我到广武镇董庄村下乡,看到该村有许多农户靠把桐木加工成装饰条走上了致富路,于是我就拿起笔,试着写了一篇新闻稿件寄给《郑州晚报》。

同年8月5 日,晚报以《木材加工成了广武镇农民致富的“摇钱树”》为题登了出来。看到自己的文章第一次上了《郑州晚报》,满心激动,捧着报纸看了一遍又一遍,还专门买了30多份送给同事和亲朋好友,赢得了一片赞扬声。从此,给《郑州晚报》提供线索,投送稿件一发不可收。

2002年5月,《郑州晚报》改版。改版后的《郑州晚报》不但版面设计更加美观,而且内容更加丰富,阅读《郑州晚报》也成了我每天的“必修课”,从中学习中央、河南省和郑州市的方针、政策以及工作重点部署,学习外地好的工作经验和创新做法,学习老师们写的美文佳作,学习感动人物的先进事迹,每当看到好的文章还收集起来。

后来,我调任荥阳市委外宣办,与《郑州晚报》的联系更加密切,与《郑州晚报》记者有了并肩战斗的机会,在交往中成了朋友。

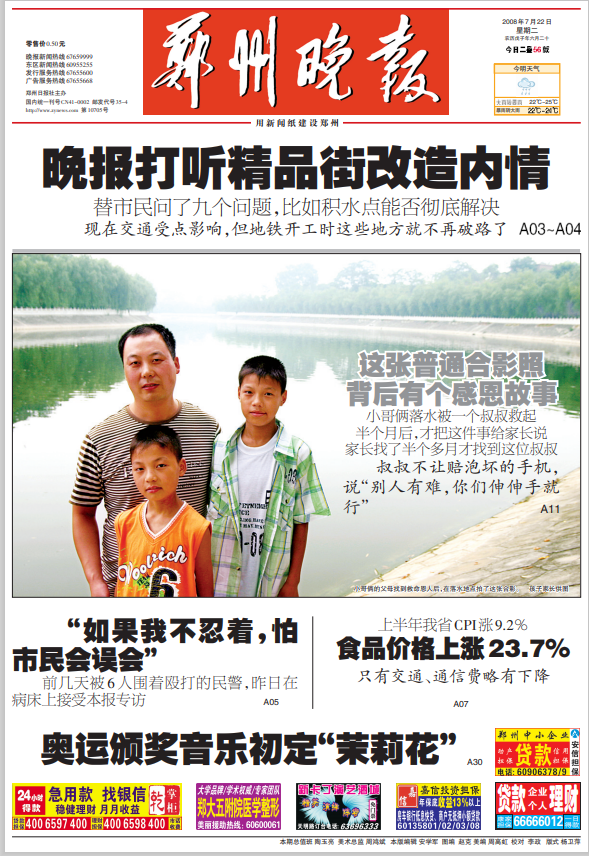

记得2008年7月21日,《郑州晚报》驻巩义站记者姚辉常被报社调到荥阳驻站。他来到荥阳后,我第一时间帮他找住的地方,还向他提供了一条新闻线索——太康县的陈毫、陈俊果哥俩随父亲在五龙寨村租住,一个月前,俩人在索河玩水遇险,被一位好人救起。当即就决定和我一起实地采访,晚上加班加点写出了新闻稿件,第二天《郑州晚报》在首页重磅推出,并以《迟到一个月的感恩故事,今天得说说》为题大篇幅刊登,在社会上产生了强烈的反响,该新闻也被报社评为月度好新闻。

还记得,2013年3月12日,我接到索河街道通讯员郑明驼的报料,称该街道城关村马文玲患有重病,其70多岁的婆婆不离不弃,悉心照顾马文玲的感人事迹。得到报料后,我第一时间便向时任《郑州晚报》县区新闻中心主任邓红超做了汇报,并派同事王书杰随同记者进行深入采访,合写了《78岁婆婆4年精心照料重病儿媳》新闻稿件,于3月13日在《郑州晚报》刊发。3月14日,《郑州晚报》又进行跟踪报道,随后,新华社、河南日报、河南电视台等十几家中央和省市媒体也纷纷赶赴荥阳对其进行了重点报道。当年年底,好婆婆苏凤英也因此获评"感动河南十佳母亲"、"郑州市世纪母亲"。

更记得,我和驻站记者王战龙经常白天深入一线采访,晚上顾不上吃饭赶写稿子的画面。

有多少往事,仿佛就在身边;

有多少朋友,仿佛就在眼前

……

多年来,像这样和《郑州晚报》老师们成功合作的事儿还很多很多。

在报社领导和老师的关心和帮助下,我写作水平提升了不少,撰写的《荥阳:力争走在郑州都市区建设前列》、《楚河汉界处发现新城墙》、《“好人现象”传递“荥阳温度”》、《荥阳:新时代文明实践奏响疫情防控最强音》、《荥阳文明实践四季春》、《防汛救灾,荥阳飘动“志愿红”》等800多篇稿件在晚报上刊发,对外宣传了荥阳,提升了荥阳的影响力和美誉度。

这么多年来,可以说是《郑州晚报》让我进步成长,让我思维变得更加活跃睿智,工作上更加得心应手,遇到的困难和问题时能够立即找到解决的思路和办法,所参与和负责的多项工作走在了全省和郑州市的前列,先后有40多次被评为荥阳市以上先进个人。

也可以说,《郑州晚报》已成为我工作和生活中的重要部分,我将继续关注她、继续仰慕她、继续向她投稿,继续续写我与她的故事。

时值《郑州晚报》改版20周之际,我想说,谢谢您,《郑州晚报》!认识您,真好!

作者 孙国强 单位 荥阳市委宣传部