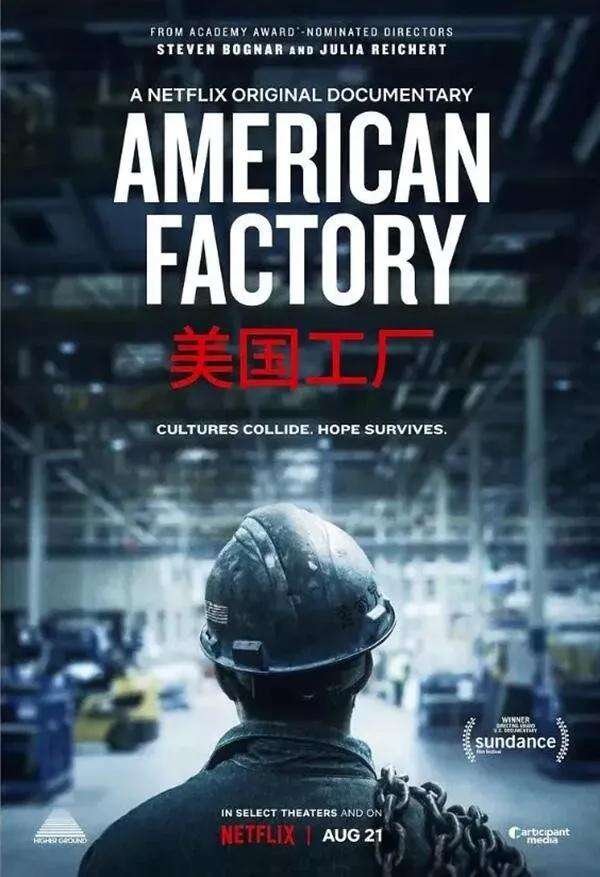

美国人拍摄的一部纪录片,在大洋彼岸的中国引起强烈反响和热烈讨论,这可能还是头一次。

之所以出现这种情况,主要有两个方面的原因。一是影片表现的内容,是中国的民营企业家曹德旺去美国办厂。二是纪录片在网飞上线的时机很微妙,中美贸易战处于胶着状态,而美国大选已经箭在弦上。

有人把《美国工厂》称为“奥巴马夫妇拍的第一部电影”,这其实是个误解。它实际上是由两个独立电影人自己投资开始拍摄的,一边拍一边找钱。只是在电影节试映之后,奥巴马夫妇投资成立的高地公司才决定参与影片的宣传和发行。从另一个方面看,影片至少从2014年就开始拍摄了,奥巴马不可能在他的第二个任期就去关注这件事,更别提授意拍电影。

还有人把《美国工厂》视为“民主党的政治宣传片”,这个看法也有点偏颇。奥巴马夫妇在和导演交谈时,米歇尔就说,这个项目之所以吸引她,就因为“它不是一个社会评论,而是你真正意义上让人们为自己发声了”。虽然客观上可能会起到争取摇摆州的作用,但如果把它看做“宣传片”,就会产生先入为主的观念。

《美国工厂》的意义,其实是超越了两党话语之争的。

《美国工厂》一开头就表现了美国锈带的凋敝景象,令人十分动容。俄亥俄州代顿市的通用汽车工厂关闭了,很多蓝领工人失去了中产阶级生活。紧接着,来自中国的福耀玻璃接下了破旧的厂房,音乐开始变得欢快而充满希望,象征着当地人绝处逢生的欣喜之情。就在这种强烈的情感反差中,曹德旺的福耀玻璃开始了它的美国之旅。

影片的主调非常客观和中立,几乎没有任何倾向性,包括它对福耀中国总部和曹德旺本人的拍摄,都尽量保持温和而平静。但这种细致、绵密而极其朴素的讲述,反而拥有一种强大的情感张力,深深地抓住了观影者的心,甚至让人几欲落泪。

影片中不断浮现出面孔,离乡背井的中国工人,疲倦而迷茫的代顿蓝领,处于文化冲突中而颇为纠结的美国高管,乃至沉思的曹德旺,他们的声音也不断投射着内心的波动。本来是记录福耀玻璃的办厂经历,但最终成为关于“人”的现实处境和精神愿景的忠实再现。这就是《美国工厂》打动人心的地方。

《美国工厂》不是一个中国企业家“拯救”美国的故事,甚至不是一个批评特朗普逆全球化立场的故事,但它确实有深意、也有现实针对性。

俄亥俄是美国政治版图上最著名的摇摆州,“得俄亥俄者得天下”一再得到印证。在2016年美国大选中,代顿市所在的地区就把选票投给了特朗普。特朗普在竞选中,就对俄亥俄人许诺说,不要卖掉你们的房子,你们的工作机会会回来的。但是福耀玻璃投资办厂,并不是特朗普的“政绩”,反而是在奥巴马任期内就已经启动。

曹德旺当初决定在美国投资,还一度在国内引起舆论大哗,很多人认为这位“中国首善”是另有所图。但曹德旺通过耐心的讲述,通过对企业成本和全球化前景的分析,最终打消了公众的顾虑。

一个有着特殊政治和经济色彩的地点,一个有影响力的人物,演绎了一个颇富争议的经济现象。然后,两个导演获准全程跟踪拍摄,这样的电影怎么可能不火呢?

有人说,《美国工厂》给了美国人一个“致命的提醒”,我觉得这可能有点夸张。特朗普上任之后,通过降税、贸易战等一系列措施,试图让制造业回归美国,而《美国工厂》的故事似乎就是为了证明这个想法行不通。

没这么简单。

福耀玻璃一开始在美国受到了礼遇,当地还专门命名了一条“福耀大道”,但是,中国企业的经营理念也确实和美国文化产生了冲突。尤其是在工会问题上,福耀一度陷入了麻烦。

曹德旺本人在影片中就说,“工会进来,我关门不做”。通过一系列本土化的运作,福耀还是赢得了拒绝工会的投票。福耀美国工厂在竣工投产两年之后就扭亏为盈,在“适应水土”方面恰恰表现得很不错。而在距离福耀一个多小时车程之外,日本的一家汽车组装企业已经运营了三十多年。所以,这样的故事实在算不上什么“致命的提醒”。

但《美国工厂》在反映制造业兴衰的问题上,确实有着更深的意味。福耀美国工厂一开始为什么亏损呢?

美国工人年龄偏大、动作比较慢,而且工作时喜欢聊天,他们对福利的要求也更高、拒绝任何强制性加班,他们对生产安全还特别敏感,一旦感觉到危险就会拒绝主管的要求。相反,福耀中国总部这边,工人基本上实行半军事化管理,每个月只能休息一两天,每天工作十二个小时。

中国工人都有着朴素的愿望,就是让自己和下一代的生活变得更好,为此他们可以承受单调重复的艰苦工作。但美国工人始终都在思考,“我们为什么要一直干这个”?为什么食堂的一半都改成了生产区?为什么我们不能得到更多的休息时间?为什么我们的时薪还不到当初通用汽车的一半?

当然,福耀总部也有着美国工厂所不具备的企业文化。在一场被充分表现的企业年终晚会上,工人和企业家一同欢庆,工人们在舞台上表演着喜庆而不无尴尬的节目,这种泯灭阶层、融洽一堂的场景,甚至让美国高管感动得流泪。

正是在这种强烈的冲突和调和中,人们看到了现代制造业的某种“真相”,那就是,在技术没有取得突破性进展的前提下,制造业必须以产业工人的极大付出,去获得自身的发展。

没有奉献精神,很可能就没有制造业。美国的制造业为什么一再外迁,美国锈带为什么那么破败,乃至中国经济为何持续高速增长,很大一部分都是这个原因。

发展中国家产业工人的那种拼搏和奉献精神,在高福利社会是难以想象的。很可能就是在这个意义上,特朗普让制造业回归的政策注定会失败。美国的制造业并不是中国人抢走的,而是美国人自己失去的,因为你们的确没有中国人那么拼。美国锈带的“锈”,也许只是一种历史必然。《爱拼才会赢》,你以为是瞎唱的么?

《美国工厂》的叙事带有一种悲剧性,它没有提供一种观念性的评价,而是呈现了现实最朴素又最深刻的那一面,反映了历史脉动背后“人”的命运。曹德旺在心情低落的时候,反思自己拼命开工厂对“蝉叫蛙鸣”的破坏,也让人颇为动容。

影片的结尾还提供了制造业的另一种出路,那就是智能机器人对产业工人的替代,“这四个人就没有了”、“因为他们太慢了”。这或许昭示了产业进步的另一种悲剧性,那就是人的失落。这样的预言,甚至是超越了现实议题设置的。人工智能的勃兴,又将会带来怎样的政治和经济嬗变呢?

《美国工厂》有着丰富的可说性,人们在它身上可以找到很多“证据”,从而对现实问题加以讨论。但我觉得它最可贵的地方,乃是对人、尤其是对普罗大众的关切。奥巴马说,它“让人们能够走出自己的世界,理解和体验别人的生活”。米歇尔说,“那些走在路上穿着制服的人的最初的镜头,那就是我的背景,那也是我的父亲”。这可能正是《美国工厂》的艺术魅力所在。

福耀美国工厂的华人总裁对工人说,“咱们再次让美国伟大吧”。看到这里,我确实忍不住发出了杠铃般的笑声。这可能是对逆全球化最生动、也最有力的嘲讽,特朗普如果看到了,他会在推特上说什么呢?

(文/蔡方华)