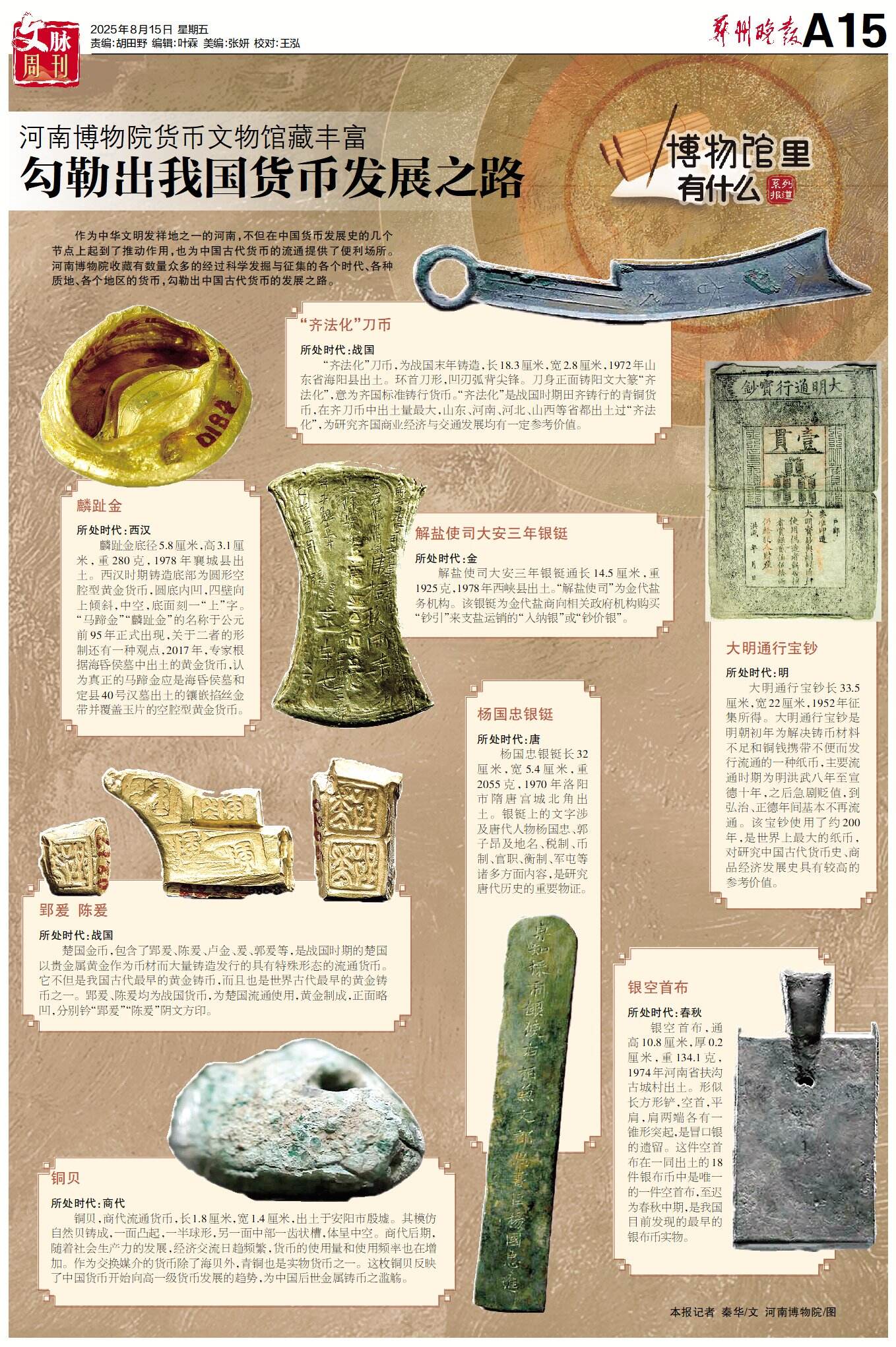

作为中华文明发祥地之一的河南,不但在中国货币发展史的几个节点上起到了推动作用,也为中国古代货币的流通提供了便利场所。河南博物院收藏有数量众多的经过科学发掘与征集的各个时代、各种质地、各个地区的货币,勾勒出中国古代货币的发展之路。

“齐法化”刀币

所处时代:战国

“齐法化”刀币,为战国末年铸造,长18.3厘米,宽2.8厘米,1972年山东省海阳县出土。环首刀形,凹刃弧背尖锋。刀身正面铸阳文大篆“齐法化”,意为齐国标准铸行货币。“齐法化”是战国时期田齐铸行的青铜货币,在齐刀币中出土量最大,山东、河南、河北、山西等省都出土过“齐法化”,为研究齐国商业经济与交通发展均有一定参考价值。

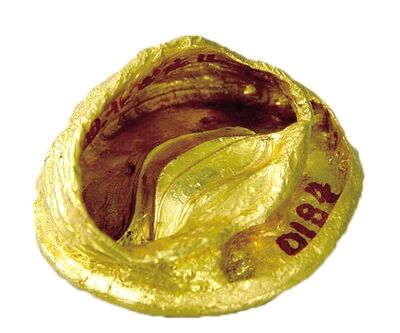

麟趾金

所处时代:西汉

麟趾金底径5.8厘米,高3.1厘米,重280克,1978年襄城县出土。西汉时期铸造底部为圆形空腔型黄金货币,圆底内凹,四壁向上倾斜,中空,底面刻一“上”字。“马蹄金”“麟趾金”的名称于公元前95年正式出现,关于二者的形制还有一种观点,2017年,专家根据海昏侯墓中出土的黄金货币,认为真正的马蹄金应是海昏侯墓和定县40号汉墓出土的镶嵌掐丝金带并覆盖玉片的空腔型黄金货币。

解盐使司大安三年银铤

所处时代:金

解盐使司大安三年银铤通长14.5厘米,重1925克,1978年西峡县出土。“解盐使司”为金代盐务机构。该银铤为金代盐商向相关政府机构购买“钞引”来支盐运销的“入纳银”或“钞价银”。

郢爰 陈爰

所处时代:战国

楚国金币,包含了郢爰、陈爰、卢金、爰、郭爰等,是战国时期的楚国以贵金属黄金作为币材而大量铸造发行的具有特殊形态的流通货币。它不但是我国古代最早的黄金铸币,而且也是世界古代最早的黄金铸币之一。郢爰、陈爰均为战国货币,为楚国流通使用,黄金制成,正面略凹,分别钤“郢爰”“陈爰”阴文方印。

铜贝

所处时代:商代

铜贝,商代流通货币,长1.8厘米,宽1.4厘米,出土于安阳市殷墟。其模仿自然贝铸成,一面凸起,一半球形,另一面中部一齿状槽,体呈中空。商代后期,随着社会生产力的发展,经济交流日趋频繁,货币的使用量和使用频率也在增加。作为交换媒介的货币除了海贝外,青铜也是实物货币之一。这枚铜贝反映了中国货币开始向高一级货币发展的趋势,为中国后世金属铸币之滥觞。

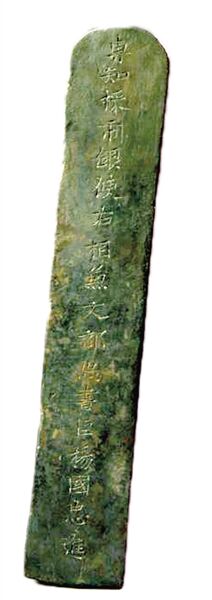

杨国忠银铤

所处时代:唐

杨国忠银铤长32厘米,宽5.4厘米,重2055克,1970年洛阳市隋唐宫城北角出土。银铤上的文字涉及唐代人物杨国忠、郭子昂及地名、税制、币制、官职、衡制、军屯等诸多方面内容,是研究唐代历史的重要物证。

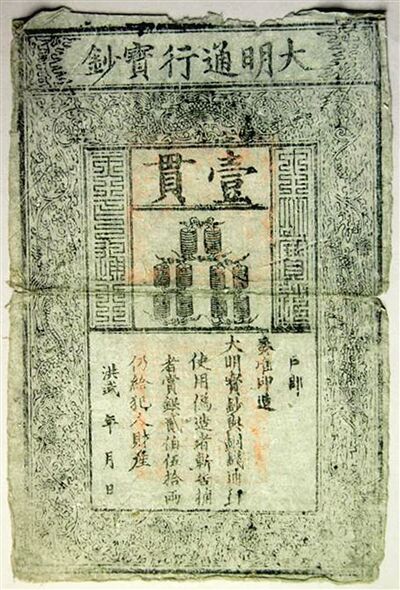

大明通行宝钞

所处时代:明

大明通行宝钞长33.5厘米,宽22厘米,1952年征集所得。大明通行宝钞是明朝初年为解决铸币材料不足和铜钱携带不便而发行流通的一种纸币,主要流通时期为明洪武八年至宣德十年,之后急剧贬值,到弘治、正德年间基本不再流通。该宝钞使用了约200年,是世界上最大的纸币,对研究中国古代货币史、商品经济发展史具有较高的参考价值。

银空首布

所处时代:春秋

银空首布,通高10.8厘米,厚0.2厘米,重134.1克,1974年河南省扶沟古城村出土。形似长方形铲,空首,平肩,肩两端各有一锥形突起,是冒口银的遗留。这件空首布在一同出土的18件银布币中是唯一的一件空首布,至迟为春秋中期,是我国目前发现的最早的银布币实物。

本报记者 秦华/文 河南博物院/图

《郑州晚报》版面截图