观众参观“AI绘画的共生探索”主题作品展

沈阳教授分享创作心得

展出的作品

当AI算法的精密逻辑与艺术创意的天马行空碰撞交织,会催生出怎样惊艳的画作?昨日,一场探索人工智能与艺术创作共生共荣的先锋展给出了答案。

当天,“AI绘画的共生探索”主题作品展在郑州科技馆(常西湖馆)举办。清华大学新闻学院与人工智能学院双聘教授沈阳及其团队是本次展览的重要学术支持力量。时隔多月,沈阳教授再次来到郑州。

迄今国内最大规模AI绘画展

本次展览以“人机共生”为脉络,设置四大展区,汇聚42组(52幅)极具代表性的AI绘画作品,让青少年近距离感受这场先锋艺术的视觉盛宴。

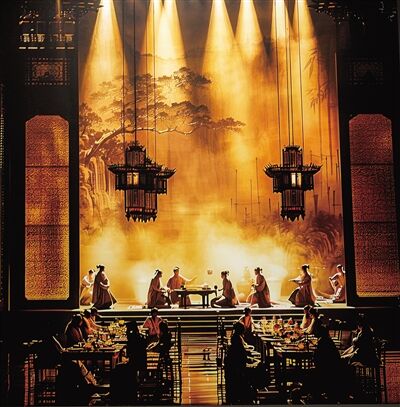

走进展品研发中心,映入眼帘的第一幅作品《唐韵洛华赋》,错时空的美学系列,唐朝文化与现代舞台艺术相结合,AI技术打破时间与空间的限制;《莲台仙境》作品打破人类想象力的界限,融入中国传统建筑的亭台楼阁,感受到了古典韵味;《星海集市》整体呈现出关于未来星际集市的画面,引发人类对于未来宇宙的思考……

“进入人工智能共创的时代,‘目’不再局限于人类视野,‘言’成为艺术的新书写方式。本次是从7万幅AI画作中精选4000幅,再从中凝练出最具时代共鸣与哲学深度的代表性作品。”沈阳介绍,本次展览是迄今为止在国内举办的最大规模AI绘画展,想要表达的核心理念是通过AI实现“人机共生”,释放每个人的想象力、创造力和美感。

展览特别设置“美学理论”与“阳坡村”两大主题板块,前者深入探讨AI艺术的美学根基与理论前沿;后者则聚焦本土文化,生动呈现AI技术如何赋能黄河文明元素的当代表达与创新传播。

“生成式人工智能(AIGC)正以创新方式融入艺术创作,赋予传统题材全新的表达形式。”沈阳谈及作品集《阳坡村》时表示,运用AIGC技术以独特视角描绘阳坡村的发展变迁,每一幅画作既承载着历史与文化,也展现了科技与艺术融合下乡村蓬勃的生命力。

主题作品展 将持续至10月7日

“人机共生”,会影响未来艺术创作的发展吗?

“人的主观能动性始终具有不可替代的力量。”沈阳现场回答提问时表示,提倡“人机共生”,正是要借助AI去突破人类创作的固有边界,可以挑战之前人类做不到的事情,利用AI解决当下难题或催生出前所未有的艺术风格与审美可能。“这种探索,未来值得持续深耕下去。”沈阳说。

展览启幕现场,“黄河AI艺术实验室郑州科技馆实践基地”正式揭牌,标志着郑州市在推动AI技术与黄河文化深度融合方面迈出了重要一步。

此次活动不仅是前沿AI艺术成果的集中展示,更是一次面向公众特别是青少年的生动科普实践。华北水利水电大学学生杨凌鉴坦言:“亲历这场展览,我领略到AI创作艺术作品所迸发出的意想不到的美感,同时也引发我对未来艺术中AI角色定位的思考。我也非常感谢这次机会,让我惊喜地窥探到了未来艺术的一角。”

据了解,“AI绘画的共生探索”主题作品展将持续至10月7日,广大市民、艺术爱好者、科技工作者及青少年朋友可前往观展,领略这场科技、文化交织共生的未来图景。

本报记者 刘盼盼/文 马健/图

《郑州晚报》版面截图